徐锡澄,江苏无锡人,当代著名书法家、诗人,中国书法家协会理事、创作评审委员会委员,中华诗词学会会员,其书法艺术以行草见长,融碑帖之精髓,汇诗文之韵味,在当代书坛独树一帜,既承传统之脉,又具时代新意,被誉为“雄浑中见雅逸,刚健中含灵秀”的代表人物。

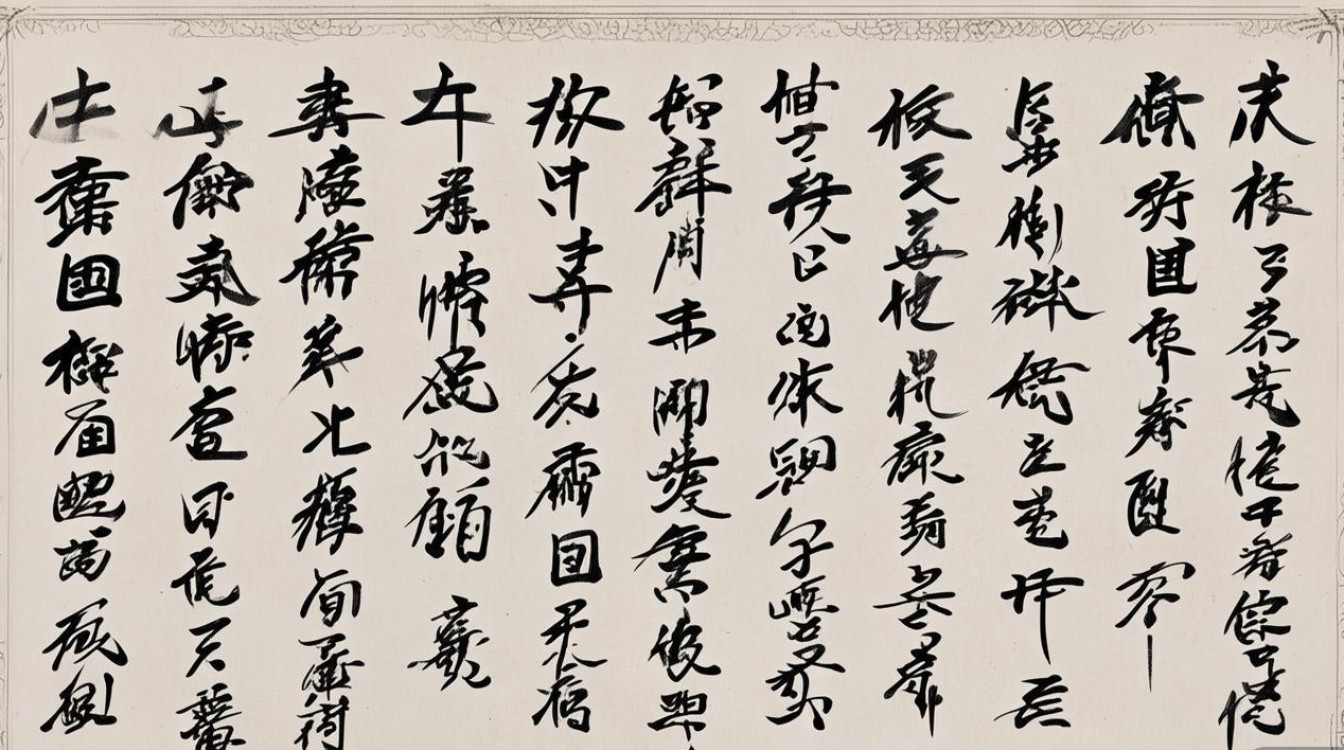

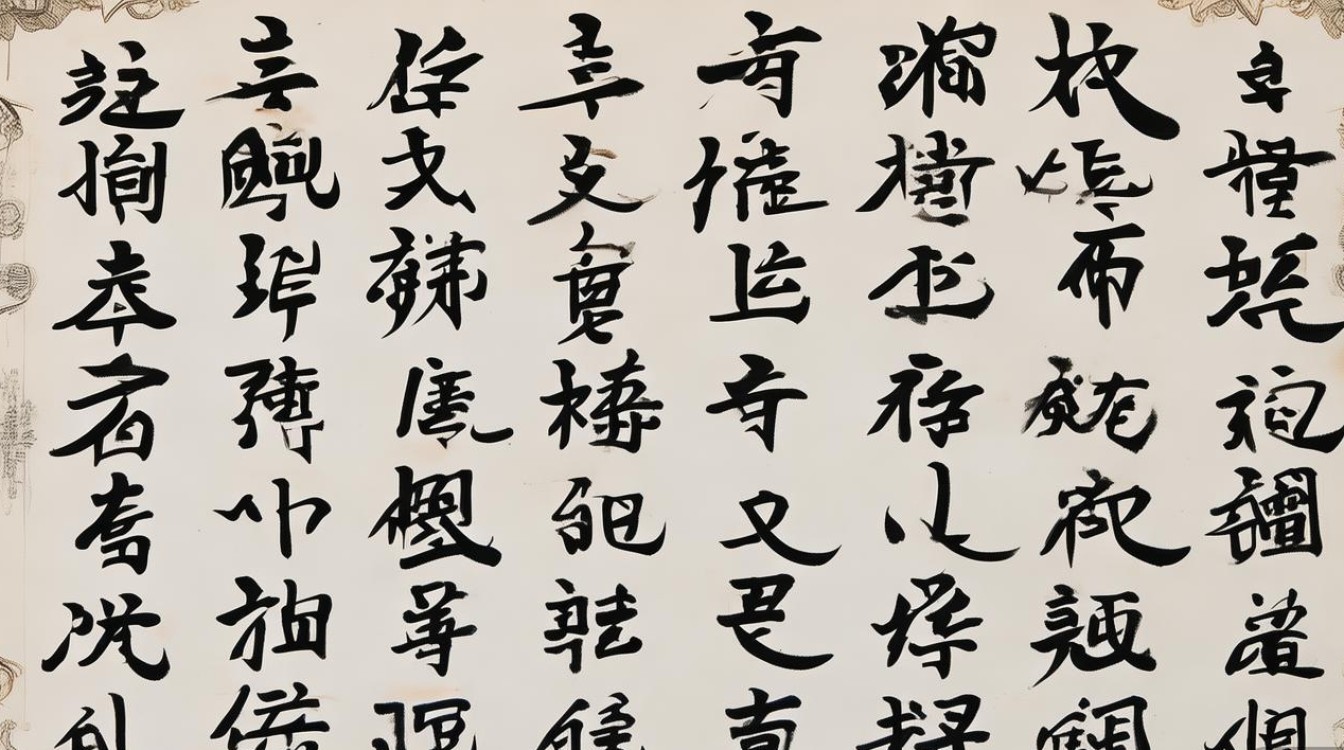

徐锡澄的书法之路,始于家学熏陶,幼年临习欧阳询《九成宫醴泉铭》,奠定楷书根基;青年时代转攻行草,深研“二王”书风的秀逸流畅,兼取米芾《蜀素帖》的跌宕多姿,后溯汉魏,临习《张迁碑》《龙门二十品》等碑刻,汲取碑学的雄浑骨力与方笔刚劲,这种“由帖入碑,碑帖互融”的学习路径,使其书法既有帖学的温润雅致,又有碑学的厚重苍茫,最终形成“方圆兼备、刚柔相济”的独特风貌,他的笔法讲究“屋漏痕”“锥画沙”的自然意趣,提按分明,使转自如,线条如老藤缠枝,既含韧劲,又富弹性;墨法上善用浓淡枯湿,浓墨沉厚如金石,淡墨空灵似云烟,枯笔飞白则显苍茫古意,墨色层次丰富,节奏感鲜明;章法布局疏密有致,欹正相生,字与字顾盼生姿,行与行气脉贯通,整体观之如行云流水,又似奇峰列嶂,既有传统行草的行云流水,又具现代构成的视觉张力。

以下为徐锡澄书法风格特征概览:

| 维度 | 特征描述 |

|---|---|

| 书体 | 以行草为主,兼及楷、隶,尤擅行草大字与长卷创作。 |

| 笔法 | 方圆兼备,刚柔相济,融碑之雄健方笔与帖之圆转流畅,线条遒劲有力,富有弹性。 |

| 墨法 | 浓淡枯湿变化丰富,浓墨沉厚,淡墨空灵,枯笔飞白自然,墨色层次分明,节奏感强。 |

| 章法 | 疏密有致,欹正相生,字与字、行与行之间顾盼呼应,整体气韵贯通,视觉张力十足。 |

| 审美追求 | 雄浑中见雅逸,刚健中含灵秀,追求“书为心画”,将情感、学养与笔墨技巧完美融合。 |

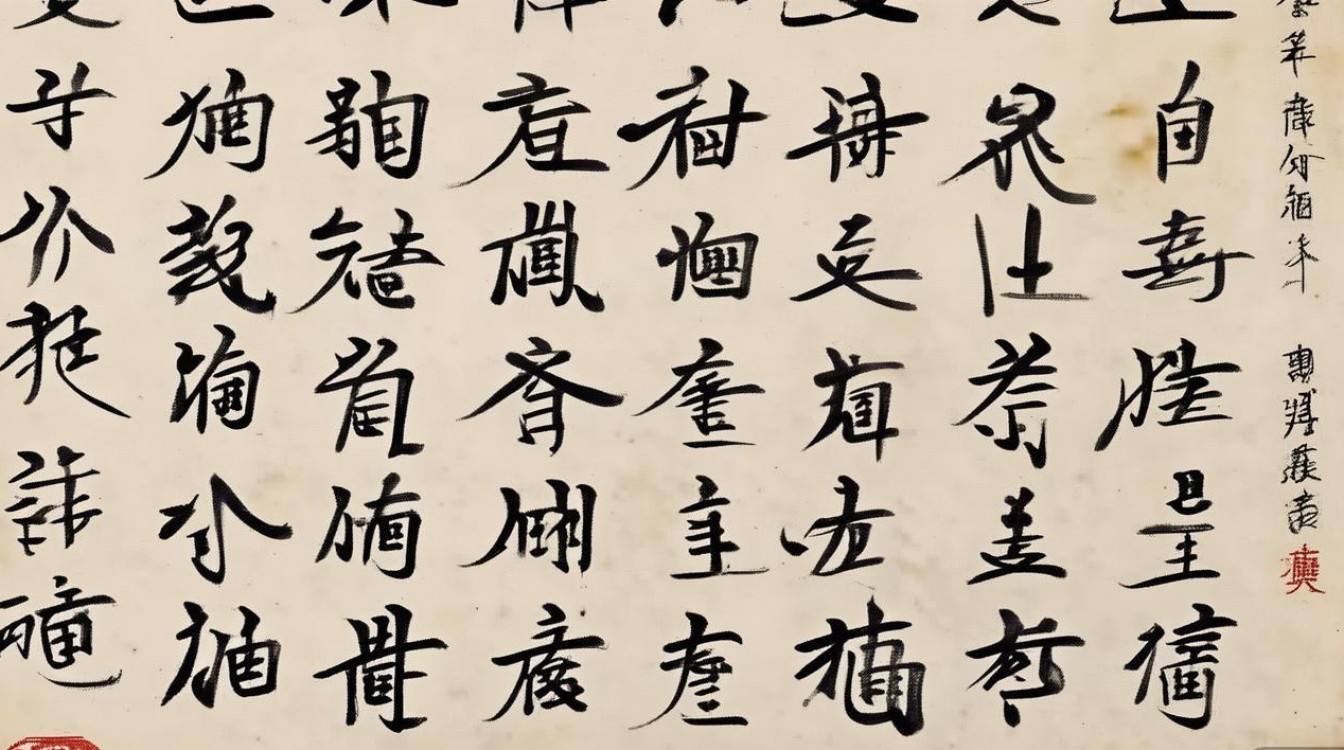

在代表作品方面,徐锡澄的《赤壁赋长卷》堪称其行草艺术的典范:全卷以苏东坡《赤壁赋》为内容,笔法精妙,线条流畅而不失力度,墨色由浓转淡再至枯,如江水起伏,波澜壮阔;章法上错落有致,字大者如斗,字小者如豆,却无丝毫违和,反而形成“大珠小珠落玉盘”的韵律感,其自作诗书法《七绝·咏梅》则别具一格:诗句“凌寒敢向雪中开,铁骨冰心自逸才”通过刚劲的笔法与浓重的墨色,将梅花凌霜傲雪的品格展现得淋漓尽致,字里行间洋溢着昂扬向上的精神气韵。《兰亭序临作》《心经楷书册》等作品,亦可见其对传统的深刻理解与精准把握,既有“二王”的风流潇洒,又融入碑学的朴拙厚重,展现出“与古为徒”又“自我作古”的艺术追求。

徐锡澄的艺术成就不仅体现在创作实践上,更体现在其对书法文化的传承与弘扬,他出版有《徐锡澄书法集》《砚边吟稿》(诗词与书法合集)等著作,砚边吟稿》将书法与诗词结合,以书载诗,以诗蕴书,展现出深厚的综合艺术修养,在书法教育领域,他积极参与书法普及工作,举办讲座、培训班,培养后学,其“先植根,后创新”“技进乎道,道通乎神”的教学理念,影响了一大批青年书法家,作为书法理论研究者,他发表《碑帖融合的当代思考》《书法与人生境界》等多篇论文,对当代书法的发展方向提出了独到见解,强调书法创作应在扎根传统的基础上,融入时代精神与个人生命体验,避免盲目追求形式创新而忽视文化内涵。

徐锡澄的书法之所以能独步当代,核心在于他将“技”与“道”熔于一炉,将笔墨技巧与人生境界、文化情怀紧密结合,他曾言:“书法不仅是笔墨的游戏,更是心灵的修行,是学养、品格与情感的综合体现。”其作品中既有“无意于佳乃佳”的自然天趣,又有“退笔如山未足珍”的勤勉执着;既有对传统的敬畏之心,又有对时代的敏锐感知,这种“守正创新”的艺术态度,使其书法超越了单纯的技法层面,成为承载文化精神、传递人文情怀的艺术载体,为当代书法的发展提供了宝贵的启示。

相关问答FAQs

问:徐锡澄的书法如何体现碑帖融合的特点?

答:徐锡澄的碑帖融合体现在笔法、墨法与审美追求的统一上,他既取碑的雄强刚健(如汉隶的厚重、北碑的方笔),又融帖的秀逸流畅(如“二王”的圆笔、米芾的使转),笔法上方圆兼备,既有碑的斩钉截铁,又有帖的连带呼应;墨法上浓淡枯湿变化丰富,兼具碑的沉厚与帖的灵动;审美上追求“雄浑中见雅逸”,既有碑的骨力,又有帖的韵味,形成刚柔相济、碑帖互彰的艺术风貌。

问:徐锡澄的书法创作与其诗词创作有何关联?

答:徐锡澄的书法创作与诗词创作密不可分,他主张“诗书一体”,常以自作诗词为书法内容,将文学意境与笔墨情趣深度融合,其诗词多咏物言志、抒怀感事,书法则通过线条的刚柔、墨色的浓淡、章法的疏密,将诗词的情感与意境具象化,如咏梅诗的刚劲通过遒劲的笔法表现,山水诗的空灵通过淡墨与疏朗的章法传达,使书法不仅是文字的书写,更是诗词意境的视觉延伸,体现出深厚的综合艺术修养。