李兰成书法植根于传统沃土,融汇碑帖精髓,在当代书坛以“刚柔并济、文墨相生”的独特风貌独树一帜,其书法创作既承袭晋唐法度,又注入时代审美,于笔墨间展现深厚的文化底蕴与个人性情,成为连接传统书法艺术与现代审美的重要纽带。

李兰成书法的基本脉络与艺术成就

李兰成,1945年生于江苏苏州,自幼浸润于吴门文化,师承沙孟海、林散之等书法大家,曾任中国书法家协会理事、江苏省书法家协会副主席等职,他五十年临池不辍,遍涉篆、隶、楷、行、草五体,尤以行楷、行书见长,作品多次入选全国书法展并获金奖,被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,著有《书法技法精要》《碑帖临习指南》等专著,对当代书法教育与创作产生深远影响。

书法风格:碑帖融合的“李家样”

李兰成书法的核心特质在于“碑帖融合”,他以帖学为基,碑学为骨,形成“端庄而不失灵动,雄强而富含韵致”的独特风格,具体可从三方面解析:

用笔:方圆兼备,刚柔相济

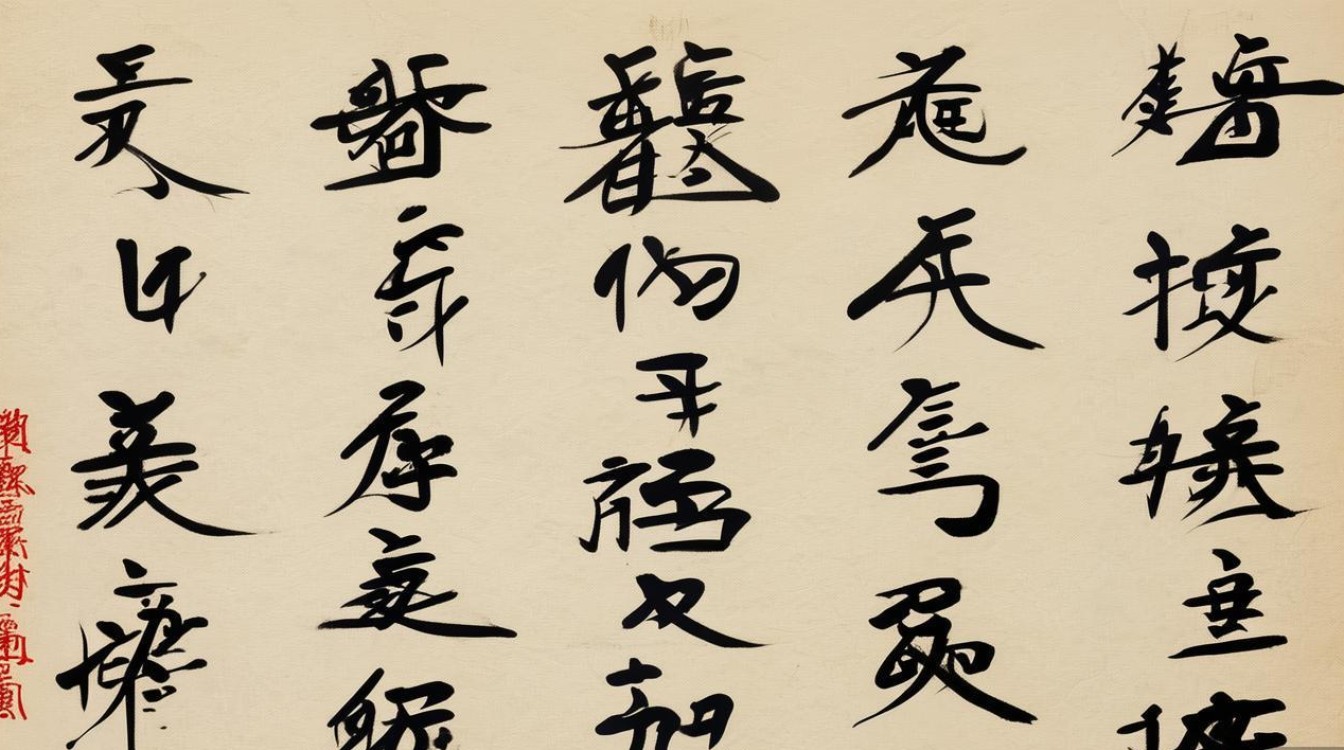

其用笔取法北碑的方峻雄浑与南帖的圆转流畅,中锋为主,侧锋为辅,提按分明而富有节奏,如楷书作品《九成宫醴泉铭》临作,既保留欧体的险劲挺拔,又以“屋漏痕”的笔意增强线条的厚重感,避免刻板;行书则如《赤壁赋》册页,转折处方折如刀,牵丝处圆转如泉,形成“刚如铁线,柔似春藤”的视觉张力。

结体:紧敛开合,奇正相生

结体上,李兰成打破单一书体的界限,楷书取隶书的“蚕头燕尾”与魏碑的“斜画紧结”,如“�”“風”等字,左右紧敛而中宫疏朗,既显端庄又具动态;行书则融篆书的圆转与草书的简省,如“之”“也”等字,笔画错落有致,结构奇正相生,于平衡中求险绝,于平稳中见变化。

章法:虚实相生,气韵贯通

章法布局上,他强调“计白当黑”,疏密有度,大幅作品如《滕王阁序》中堂,字间行距疏朗,形成“虚”的空间感;字内笔画紧凑,形成“实”的体量感,整体如“列阵排云”,气势恢宏;小品手札则如“清风出袖,明月入怀”,字字呼应,行行贯气,于方寸间见天地。

李兰成书法风格关键词表

| 维度 | 特点 | 典型作品举例 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,刚柔相济;中锋为主,提按分明 | 《兰亭集序》临本、《心经》楷书 |

| 结体 | 紧敛开合,奇正相生;融合篆隶楷行草,打破单一书体界限 | 《赤壁赋》行书、《道德经》楷书册页 |

| 章法 | 虚实相生,气韵贯通;大幅疏朗有势,小品紧凑有情 | 《滕王阁序》中堂、手札诗词 |

代表作赏析:笔墨间的文化情怀

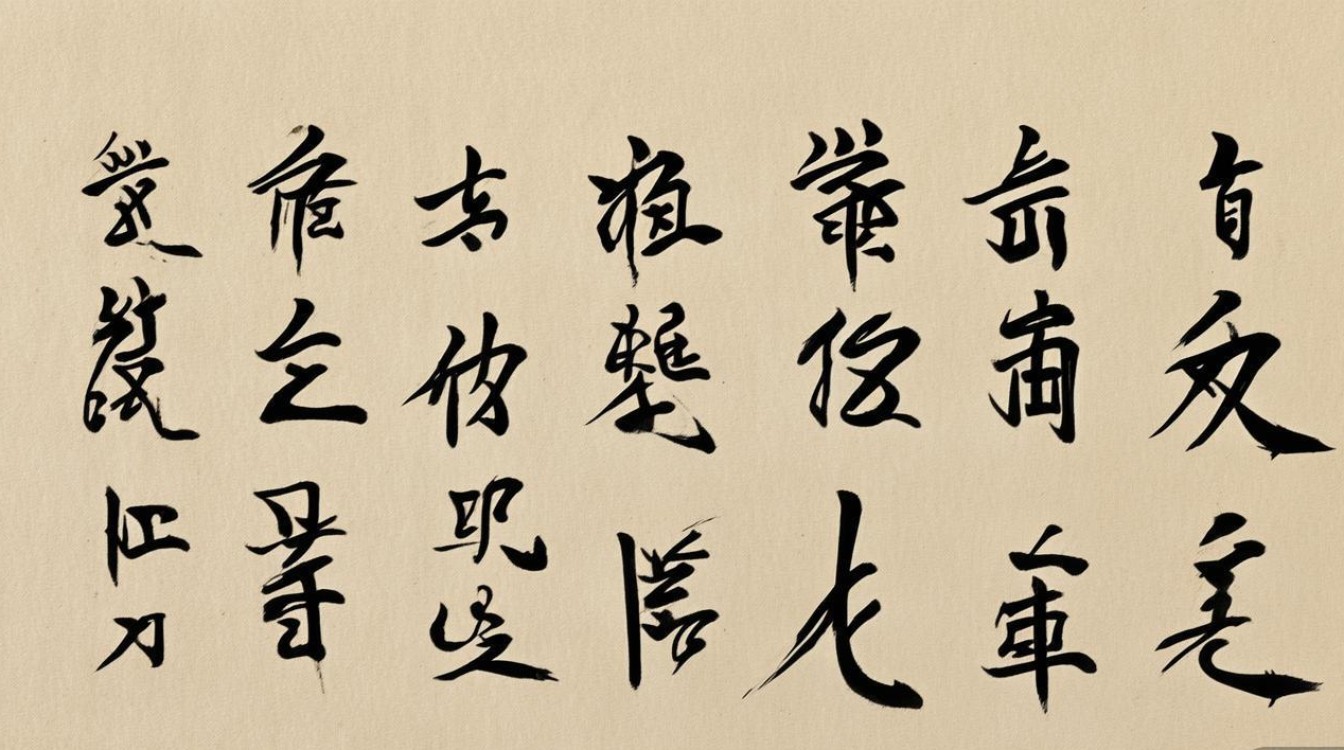

李兰成的书法不仅是技艺的展现,更是文化情怀的寄托,其代表作《兰亭集序》临作,通篇以行书写成,线条如行云流水,结体似“清风出袖”,既忠实于王羲之的“书圣”风韵,又融入自身“飘逸中见沉雄”的笔意,末尾自题“癸卯春临兰亭,追慕右军,未能得其万一,然笔间意气未减”,可见其对传统的敬畏与个性的坚守。

另一幅《朱子家训》楷书册页,则展现其“以书载道”的追求,此作用笔沉稳,结体方正,每个笔画如“锥画沙”般力透纸背,内容与形式高度统一,传递出儒家“修身齐家”的伦理智慧,被誉为“有温度的书法”。

影响与传承:让书法走进当代生活

李兰成始终认为“书法是活的传统”,他不仅深耕创作,更致力于书法普及,上世纪90年代,他创办“兰成书法工作室”,免费培养青年书法家,提出“技进乎道,道法自然”的教学理念,强调“临帖以养根基,创作以抒胸臆”;近年来,他推动“书法进校园”,以“汉字之美”课程让孩子们感受笔墨魅力,出版《写给孩子的书法书》,用通俗语言解读书法美学,让传统艺术焕发新生。

相关问答FAQs

问:李兰成书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?如何理解其对当代书法的意义?

答:李兰成的“碑帖融合”并非简单拼接,而是以帖学笔法为骨架,融入碑学的雄强气韵,具体表现为:用笔上,取北碑的方折与南帖的圆转,如行书转折处“方以成角,圆以成润”;结体上,融魏碑的“斜画紧结”与楷书的“平正安稳”,形成“险中求稳”的动态平衡;意境上,以碑的“金石气”强化帖的“书卷气”,使作品既有传统法度,又有时代张力,其对当代书法的意义在于打破了“碑帖对立”的固有思维,为书法创作提供了“守正创新”的路径,证明传统艺术可在扎根经典的同时,与当代审美对话。

问:初学者学习李兰成书法应从哪些方面入手?需要注意哪些问题?

答:初学者可分三步入手:临习其楷书作品(如《九成宫醴泉铭》临本),掌握“中锋用笔”与“结构平衡”,打好“楷书根基”;过渡到行书(如《兰亭集序》临本),重点练习“提按变化”与“行气贯通”,体会“笔断意连”的节奏感;尝试融合创作,如以楷书笔意写行书,逐步形成个人风格,需注意避免两点:一是不可只求“形似”而忽视“神韵”,需多读帖、理解其笔墨背后的文化逻辑;二是不可急于求成,碑帖融合需长期积累,建议先专攻一体,再博采众长。