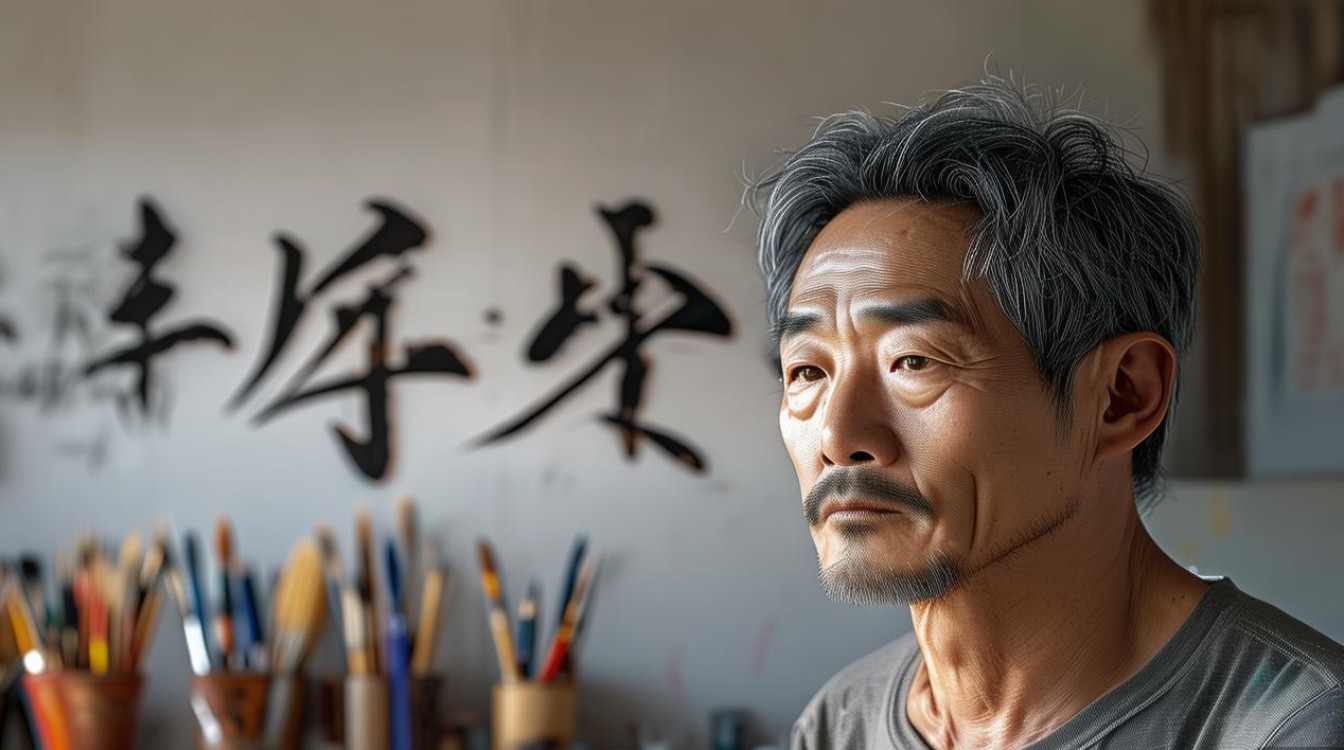

潍坊,这座镶嵌在山东半岛中部的古城,自古便是文风鼎盛之地,以“世界风筝之都”闻名于世,深厚的文化底蕴不仅孕育了璀璨的民间工艺,更滋养了一代代丹青妙手,在当代潍坊画坛,画家李明远以其扎根乡土的笔墨情怀、融合创新的艺术追求,成为传承地域文化、展现时代风貌的重要代表。

李明远1965年出生于潍坊寒亭区一个普通的农民家庭,自幼浸润在杨家埠木版年画的浓郁色彩与潍水之畔的自然风光中,祖父是当地小有名气的民间艺人,擅长剪纸与风筝绘画,幼年的李明远常趴在祖父的工作台前,看红纸在刀尖下绽放成花鸟鱼虫,看竹篾与彩绢在手中化作翩跹飞鸢,这些鲜活的民间艺术启蒙,在他心中埋下了对“美”的最初种子,小学时,他的美术老师发现了他的天赋,常带他到田间地头写生,教他观察农人的劳作姿态、老屋的斑驳光影,中学毕业后,李明远考入山东师范大学美术系,系统学习了素描、色彩、中国美术史等专业知识,但他的画笔下始终离不开故乡的影子——课余时间,他大量临摹潍坊博物馆收藏的郑板桥、陈介祺等先贤的作品,研习传统笔墨;假期则往返于寒亭的老街与村庄,用画笔记录下年画艺人的雕版过程、社火表演的热闹场景。

1990年,李明远毕业后回到潍坊,成为一名中学美术教师,白天,他在课堂上向学生传递美的感知;夜晚,他在画室里反复琢磨如何将传统文人画的精神与潍坊的民俗风情相结合,早期的作品多以乡土题材为主,如《老街的早晨》《年画坊里》,画面中青石板路的肌理、木版年画的线条、农人脸上的皱纹,都带着浓郁的“潍坊印记”,他尤为注重“写意”与“写实”的平衡,既保留传统水墨的笔墨情趣,又融入西方绘画的光影与造型,让笔下的人物与景物既有生活气息,又具艺术张力,这一时期的创作,为他后来的艺术风格奠定了坚实基础——以乡土为根,以笔墨为魂,在传承中寻求突破。

2000年以后,李明远的艺术创作进入成熟期,他不再局限于单纯的乡土描绘,而是开始思考如何用更丰富的艺术语言展现潍坊的文化精神,他将目光投向了“风筝”这一最具代表性的文化符号,尝试将其融入山水画与花鸟画创作,在他的《鸢都春早》系列作品中,传统山水画的意境中,几只形态各异的风筝点缀其间:有的如雄鹰展翅,线条刚劲有力;有的似蝴蝶蹁跹,色彩明艳活泼,风筝不再是独立的工艺品,而是成为连接天地、寄托情感的意象,既画出了潍坊春天的生机勃勃,也暗喻了这座城市“鸢翔蓝天”的开放精神,他还深入挖掘潍坊的历史文化,创作了《潍水烟霞》《十笏园记》等作品,将郑板桥笔下的竹石、陈介祺收藏的青铜器纹样、十笏园的亭台楼阁等元素融入画面,形成了一种“古今交融”的独特风貌,他的笔墨也随之更加自由老辣,既有写意的洒脱,也有工笔的细腻,色彩上则大胆借鉴民间年画的对比色,使画面既传统又现代,充满视觉冲击力。

除了绘画创作,李明远还致力于潍坊文化的传承与推广,2005年,他在寒亭区创办了“乡土书画工作室”,免费教授当地青少年学习传统绘画与年画制作,已有数百名学员从这里走出,有的考入专业艺术院校,有的成为基层文化工作者,2010年,他参与策划了“潍坊国际风筝艺术展”,将风筝绘画与现代艺术相结合,让来自世界各地的观众通过画笔认识潍坊,他还多次赴国内外举办画展,2018年在法国巴黎举办的“鸢都风华——李明远艺术展”上,他的《老潍县风情图》系列作品让法国观众看到了中国民间艺术的鲜活生命力,当地媒体评价他的画“既有东方水墨的空灵,又有拉美画派的热情”。

李明远的艺术成就得到了广泛认可,他的作品先后入选全国美展、山东省美术作品展并获奖,多幅作品被中国美术馆、山东省美术馆等机构收藏,他还担任潍坊市美术家协会副主席、潍坊风筝书画院院长等职务,成为推动潍坊美术事业发展的重要力量,但他始终保持着对艺术的敬畏之心,常对学生说:“艺术不是孤芳自赏,要扎根泥土,才能开出有生命力的花。”年近六旬的他依然每天坚持作画,题材从故乡的田野到城市的变迁,从传统的花鸟到现代的人物,笔下的世界越来越广阔,但那份对潍坊文化的赤子之心,始终未变。

以下是李明远艺术生涯中的重要节点概览:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于潍坊寒亭区,受祖父民间艺术启蒙。 |

| 1983年 | 考入山东师范大学美术系,系统学习传统与现代绘画。 |

| 1990年 | 毕业后任中学美术教师,开始乡土题材创作。 |

| 2000年 | 艺术风格成熟,创作《鸢都春早》系列,融合风筝元素与传统山水。 |

| 2005年 | 创办“乡土书画工作室”,投身青少年艺术教育。 |

| 2010年 | 参与策划“潍坊国际风筝艺术展”,推动风筝艺术国际化。 |

| 2018年 | 在法国巴黎举办个人画展,《老潍县风情图》系列获国际好评。 |

| 2020年至今 | 担任潍坊市美协副主席,继续创作与传承工作,作品被多家国家级美术馆收藏。 |

相关问答FAQs

Q1:李明远老师的创作中,潍坊民俗元素是如何具体体现的?

A1:李明远对潍坊民俗元素的融入是多维度的,在题材上,他直接描绘年画制作、风筝放飞、社火表演等民俗场景,如《年画坊里》细致刻画了雕版、上色、印刷的全过程;在笔墨语言上,他吸收杨家埠年画的对比色运用与木版线条的刚劲感,让画面更具民间艺术的热烈氛围;在意象选择上,风筝、竹子、潍河等成为标志性符号,风筝不仅是景物,更承载着“天人合一”的哲学思考,竹子则呼应了郑板桥在潍坊留下的文人画传统,使民俗元素与高雅艺术相互滋养。

Q2:作为潍坊画家,您认为当代艺术家如何在传统与创新之间找到平衡?

A2:李明远认为,传统不是束缚,而是根基,首先要“深扎传统”,研习古法笔墨与地域文化基因,比如他临摹郑板桥的“乱石铺街体”,学习陈介祺的金石考据精神,这些积累让他的创作有“源头活水”;其次要“拥抱时代”,关注现实生活与当代审美,比如他在《新城烟火》中用现代构成手法表现潍坊高新区的发展,用传统水墨的“留白”表现城市的空间感,让古老的艺术形式与当下生活产生共鸣,平衡的关键是“守正创新”——守文化之正,创时代之新,既不固步自封,也不盲目跟风,让艺术真正成为连接历史与当下的桥梁。