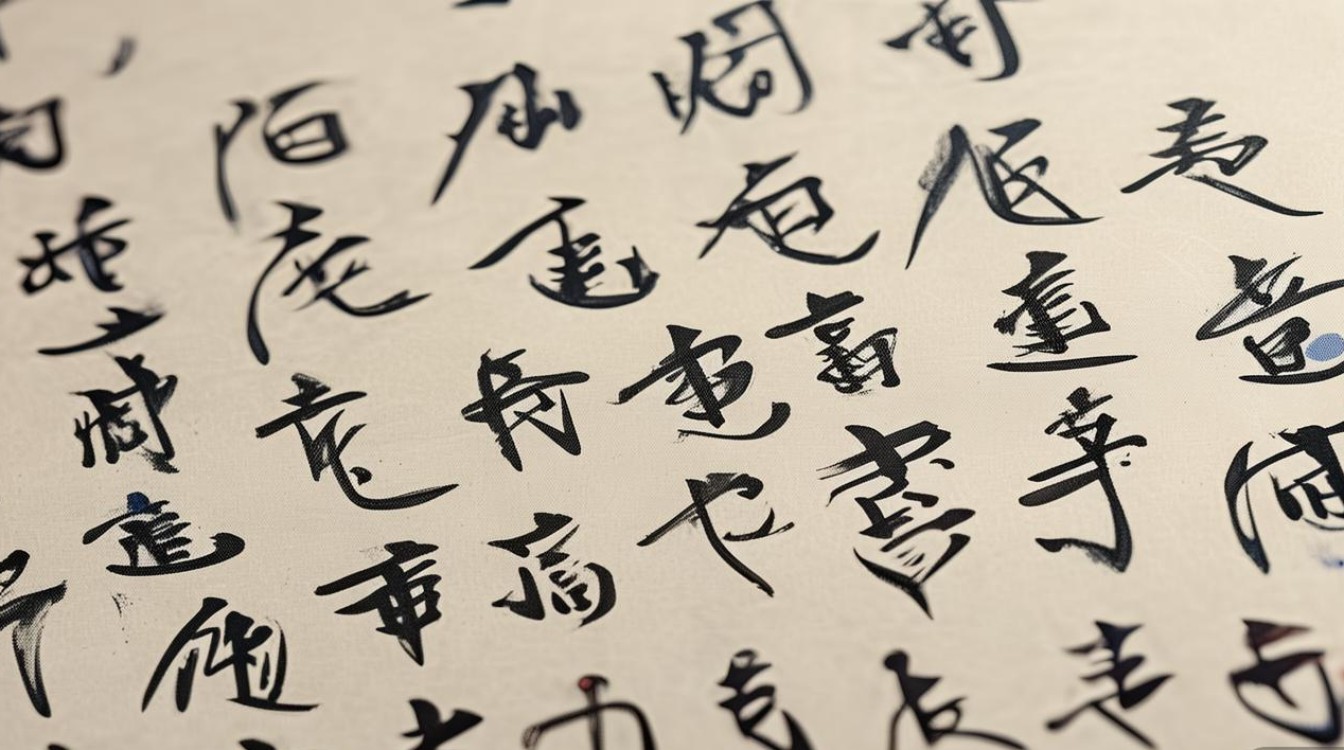

徐智斌书法,作为当代书坛中融合传统与创新的代表性实践之一,其艺术风貌以深厚的碑帖功底为根基,以当代审美意识为脉络,形成了兼具金石气韵与书卷雅致的独特风格,徐智斌早年浸淫传统,遍临汉隶、魏碑及唐楷,尤得《张迁碑》的朴拙雄强、《九成宫》的险劲严整,后师从当代草书大家,于“二王”行草中悟得使转自如、气脉贯通之妙,其书路之宽广,涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草、隶书见长,作品多次入选全国书法大展,并被多家美术馆、博物馆收藏,成为连接古典书法精神与当代艺术表达的重要纽带。

从艺术风格来看,徐智斌书法呈现出“以古为新、以拙为巧”的审美特质,其隶书作品,在继承汉隶“蚕头燕尾”典型特征的基础上,融入魏碑的方笔与斩钉截铁的笔势,笔画如刀凿斧刻,厚重而不失灵动;结字打破汉隶通常的扁方形态,于欹侧中求平衡,疏密对比强烈,既有《石门颂》的疏朗开阔,又具《礼器碑》的精谨典雅,展现出“既守汉法,又出汉意”的创新意识,而行草书则深得“二王”笔意,用笔以中锋为主,辅以侧锋取势,线条圆劲如绵里裹铁,转折处提按分明,牵丝引带自然流畅,章法上讲究“计白当黑”,字与字、行与行之间顾盼生姿,形成“密不透风、疏可走马”的节奏感,其书风既不失晋人风度的潇洒飘逸,又融入当代人追求的视觉张力,被评论家称为“有古韵而无古貌,有新意而无刻意”。

徐智斌的创作理念始终围绕“笔墨当随时代”展开,他认为书法不仅是技法的展现,更是文化精神的载体,在技法层面,他强调“以楷立基,以行求变,以草抒情”,主张通过扎实的基本功训练,实现对传统技法的深度理解,再在此基础上融入个人情感与时代审美,其作品中常见“破锋”“飞白”等技法,并非刻意为之,而是书写过程中情感的自然流露,这种“无意于佳乃佳”的创作状态,使其作品既有法度约束,又充满生命活力,在文化内涵上,他注重从诗词歌赋、古典哲学中汲取养分,书写内容多为经典诗文、哲思短句,力求达到“书文相映、文以载道”的艺术效果,如其书写的《赤壁赋》,不仅笔墨精妙,更通过文字内容传递出旷达超脱的人生境界,实现了形式与内容的完美统一。

作为书法教育者与传播者,徐智斌长期致力于书法普及工作,曾在多所高校、书院担任客座教授,其教学理念强调“临帖与创作结合、技法与修养并重”,主张学员在临摹经典中感悟古人用笔之妙,在自主创作中表达个人审美追求,他编写的书法教材注重理论与实践结合,既有对笔法、字法的细致解析,也有对书法史、书法美学的深入浅出讲解,深受学员欢迎,他还积极参与公益书法活动,为社区、学校提供书法指导,通过展览、讲座等形式向公众传播书法艺术,为推动书法文化的当代传承与发展做出了积极贡献。

徐智斌书法风格与代表作品一览表

| 书体 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 隶书 | 融合汉隶与魏碑,笔画厚重,结字欹侧,兼具朴拙与灵动 | 《张迁碑临习》《千字文隶书卷》《石门颂意临》 |

| 行草 | 得“二王”笔意,线条圆劲流畅,章法疏密有致,气脉贯通 | 《赤壁赋行草卷》《王维诗册页》《自作诗行轴》 |

| 楷书 | 取法欧、颜,结构严谨,笔势险劲,端庄雄浑 | 《心经楷书》《朱子家训楷书册》《九成宫临习》 |

徐智斌的书法艺术,在传统与现代的交汇点上找到了独特的表达方式,他以扎实的传统功底为根基,以开放的当代视野为引领,使古老的书法艺术焕发出新的生机,其作品不仅展现了高超的笔墨技巧,更传递出深厚的文化底蕴与人文精神,为当代书法的发展提供了有益的启示。

相关问答FAQs

Q1:初学者学习书法,是否可以从徐智斌的风格入手?

A1:对于初学者而言,建议先从传统经典碑帖入手,如楷书选择欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》,隶书选择《曹全碑》《乙瑛碑》等,打好笔法与结字的基础,徐智斌书法风格鲜明,融合了多种书体与技法,对初学者而言可能难以把握其内在的法度与精神,待具备一定传统功底后,再研究其作品中对传统的创新与融合,会更利于理解其艺术精髓,避免形成“学皮毛不学骨”的误区。

Q2:徐智斌的书法创作中,如何平衡传统与创新的关系?

A2:徐智斌在创作中始终坚持“守正创新”的原则,平衡传统与创新的关键在于“深入传统”与“跳出传统”的辩证统一,他通过长期临摹经典碑帖,深刻理解传统书法的笔法、字法、章法与文化内涵,使作品具备“古法”根基;他不拘泥于古人的形式束缚,将当代审美意识、个人情感体验融入创作,如在章法上尝试新的构成形式,在用笔上融入个性化的节奏变化,最终形成“有传统根脉、有时代气息”的个人风格,这种平衡并非简单的技法叠加,而是对传统精神的深度理解与创造性转化。