“随”字作为汉字文化中的经典字符,其书法艺术承载着深厚的文化底蕴与审美意趣,从甲骨文的象形雏形到现代书法的多元创新,“随”字的形态演变与笔墨表达,折射出中国书法对“自然”“随性”“顺应”等哲学理念的诠释,欣赏“随”字书法图片,不仅是视觉上的审美体验,更是对汉字文化与书法精神的深度解读。

“随”字的书体演变与形态特征

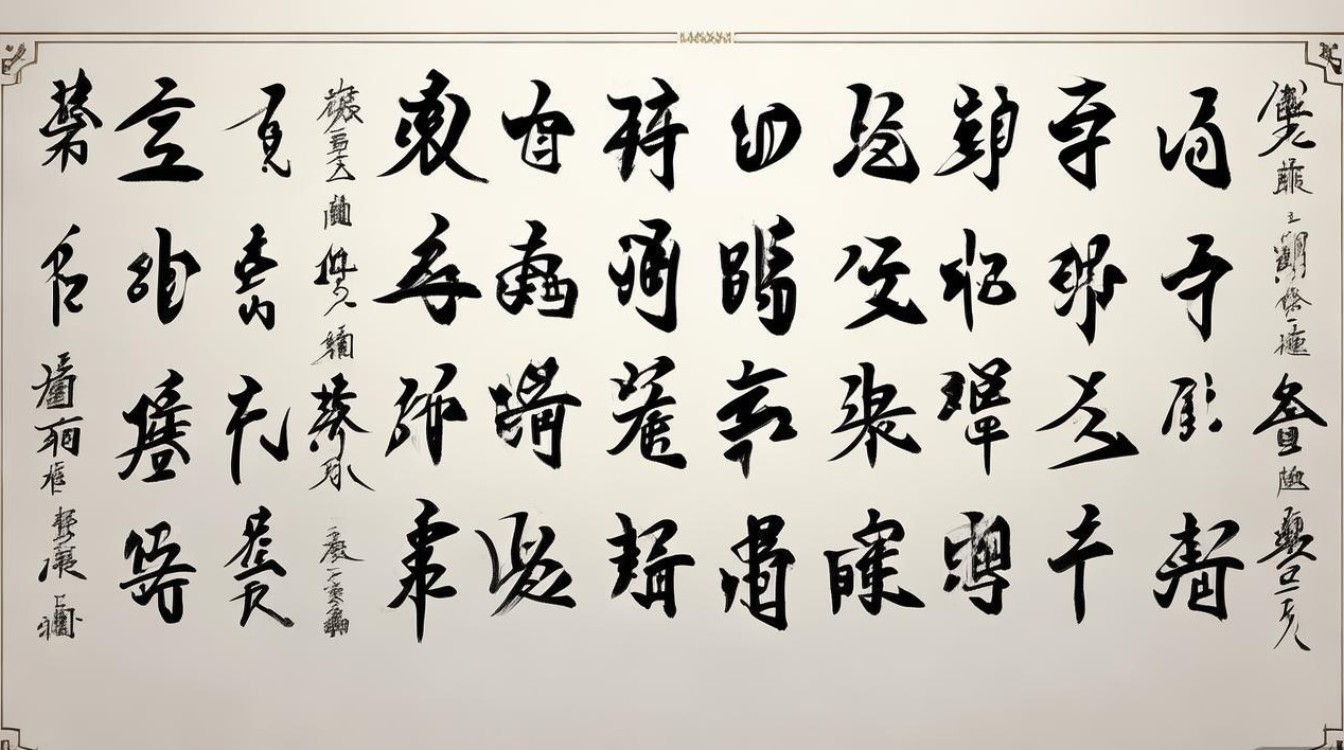

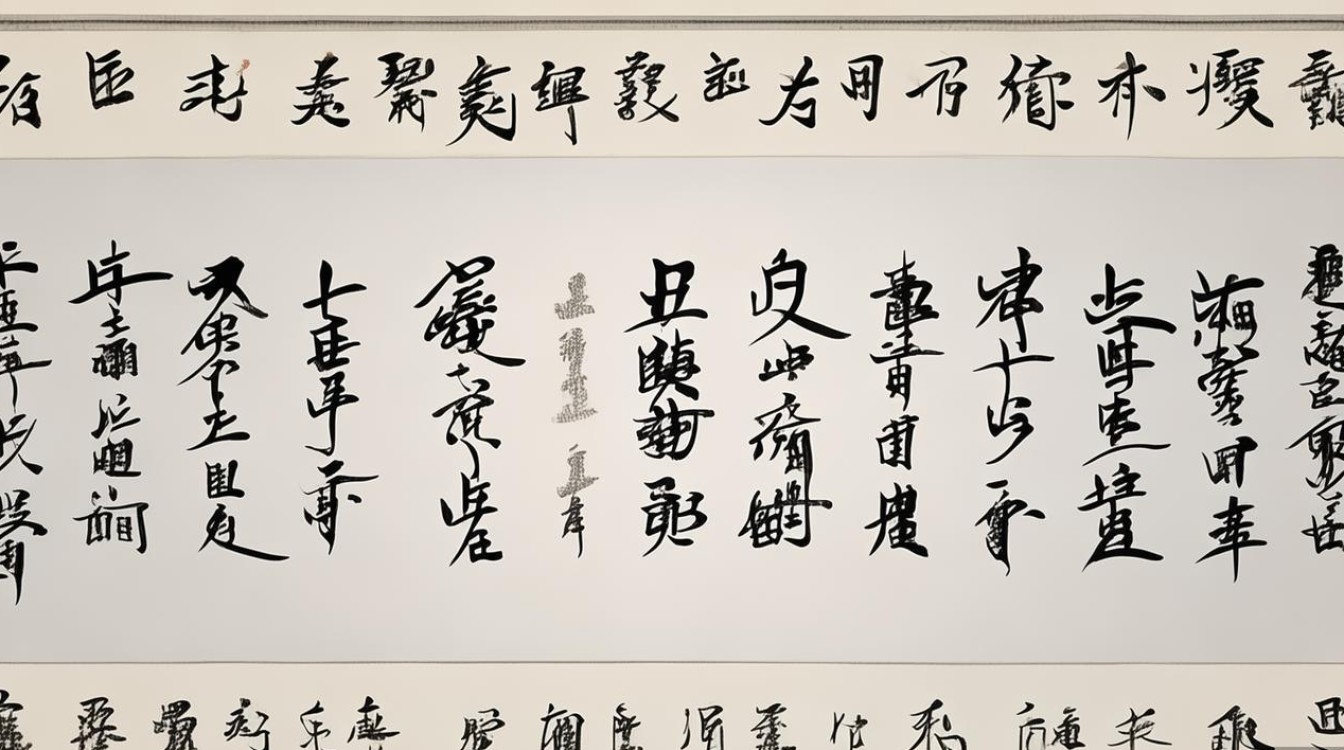

“随”字的书法艺术,首先体现在其书体演变的丰富性上,从古至今,不同书体对“随”字的塑造各具特色,形成多元的视觉风貌,通过对比不同时期的“随”字书法图片,可清晰观察到汉字从具象到抽象、从规范到自由的演变轨迹。

为更直观呈现,可参考下表:

| 书体 | 时代 | 形态特征 | 艺术风格 |

|---|---|---|---|

| 甲骨文 | 商代 | 象形字,左侧“⻖”部像人足形,右侧“隋”省略,整体呈行走跟随的动态感。 | 线条瘦硬,笔画简练,保留原始文字的象形趣味,充满古朴生动的气息。 |

| 金文 | 西周 | 笔画较甲骨文粗壮,“⻖”部与“隋”部结构渐趋规整,开始出现对称布局。 | 线条圆润厚重,布局疏密有致,体现周代礼制文化下的庄重与秩序感。 |

| 小篆 | 秦代 | 线条匀称细长,结构对称工整,“⻖”部与“隋”部比例协调,笔画横平竖直。 | 瘦劲挺拔,字形修长,体现秦代“书同文”背景下规范统一的审美特征。 |

| 隶书 | 汉代 | “⻖”部保留波磔笔法,“隋”部横画蚕头燕尾,结构扁平化,左右部件呼应紧密。 | 方正浑厚,笔画一波三折,既有力度又不失灵动,展现汉代雄浑开阔的时代精神。 |

| 楷书 | 魏晋至今 | 笔画规范,结构严谨,“⻖”部竖画直挺,“隋”部“左阜右垂”布局清晰,重心平稳。 | 端庄秀丽,法度严谨,如欧阳询的险劲、颜真卿的雄浑,各具千秋,体现楷书的典范美。 |

| 行书 | 魏晋至今 | 笔画连贯,游丝引带,“⻖”部与“隋”部自然融合,字形大小错落,节奏明快。 | 流畅自然,如行云流水,王羲之《兰亭序》中“随”字的飘逸,尽显文人雅士的随性洒脱。 |

| 草书 | 汉魏至今 | 笔画高度简化,连绵不断,“⻖”部以点代画,“隋”部部务融合,字形奔放不羁。 | 潇洒狂放,气势磅礴,怀素《自叙帖》中“随”字的疾笔如风,传递出书法家酣畅的情感。 |

名家书法中的“随”字意境

历代书法大家的“随”字作品,不仅展现了精湛的笔墨技巧,更传递出独特的文化意境,王羲之行书《兰亭序》中的“随”字,笔画轻盈灵动,末笔以游丝收尾,仿佛文人雅士曲水流觞时的闲适随性;苏轼《寒食帖》中的“随”字,笔势沉郁顿挫,结构略带欹侧,将“随遇而安”的人生态度融入笔墨,既有苦难中的坚韧,也有超脱的豁达;明代董其昌行书中的“随”字,则以淡雅笔触、疏朗布局体现“随性而书”的文人意趣,字形舒展而不失法度,传递出“淡然无极而众美从之”的审美追求。

现代书法作品中,“随”字的创作更具包容性,有的书法家融合篆隶笔法,以古拙之笔写“随”,体现对传统的回归;有的则结合现代审美,打破字形结构,以抽象线条表现“随”的动态感,赋予传统字符新的时代内涵。

“随”字书法图片的文化内涵

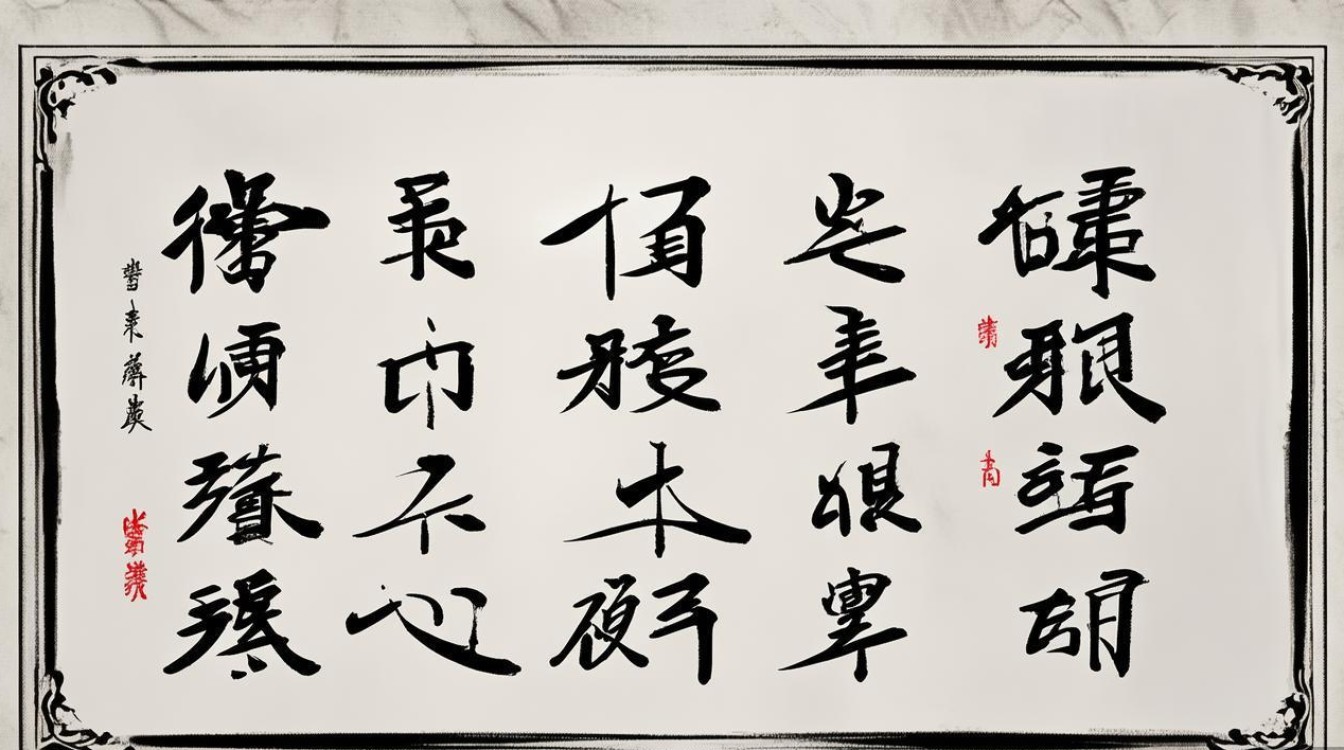

“随”字本身蕴含“跟随、顺应、随意”等多重含义,书法艺术通过笔墨将这些抽象概念具象化,隶书的“随”字以波磔笔法展现“顺应”的力度,行书的“随”字以连贯笔画体现“跟随”的流畅,草书的“随”字以奔放笔触表达“随意”的自由,这种“以形写意”的创作方式,使“随”字书法图片成为传递中国哲学思想的视觉载体——既有“道法自然”的顺应,也有“从心所欲不逾矩”的自由,更有“随遇而安”的生活智慧。

欣赏“随”字书法图片时,不仅能感受到笔墨的节奏与韵律,更能从中体会书法家对生活的理解与对文化的传承,无论是碑刻拓片的厚重,还是墨迹作品的鲜活,都让“随”字超越了文字本身,成为连接古今的文化符号。

相关问答FAQs

Q1:如何从书法图片中区分不同书体的“随”字?

A:区分不同书体的“随”字,可重点关注笔画形态与结构特征:甲骨文线条简练、象形明显;金文线条粗壮、布局规整;小篆瘦劲修长、对称工整;隶书蚕头燕尾、结构扁平;楷书笔画规范、端正严谨;行书笔画连贯、自然流畅;草书笔画简化、连绵奔放,若“随”字的“⻖”部有明显的波磔笔法,且整体结构扁平,多为隶书;若笔画游丝引带、字形大小错落,则多为行书。

Q2:收藏“随”字书法图片时,应关注哪些要素?

A:收藏“随”字书法图片需综合考虑以下几点:一是真伪与出处,名家作品需确保来源可靠,可参考权威鉴定证书或出版物;二是艺术价值,关注书法家的笔墨功底、风格独特性及文化内涵,如是否体现“随”字的意境美;三是材质与保存状况,古代拓片需品相完整,现代印刷品需色彩还原度高,同时注意防潮、防光、防虫蛀;四是文化意义,选择能传递传统书法精神或具有时代特色的“随”字作品,如融合创新理念的当代书法作品更具收藏潜力。