丁以任的书法艺术,植根于中国传统文化的深厚土壤,在帖学与碑学的交融中独树一帜,以其醇厚的笔墨意趣、严谨的法度精神与鲜明的时代气息,成为当代书坛颇具代表性的书家之一,其书法诸体皆能,尤以楷书、行书见长,无论是端庄秀雅的小楷,还是跌宕流畅的行草,均展现出对传统经典的深刻理解与对个人性情的精准表达,形成了“古不乖时,今不同弊”的独特风貌。

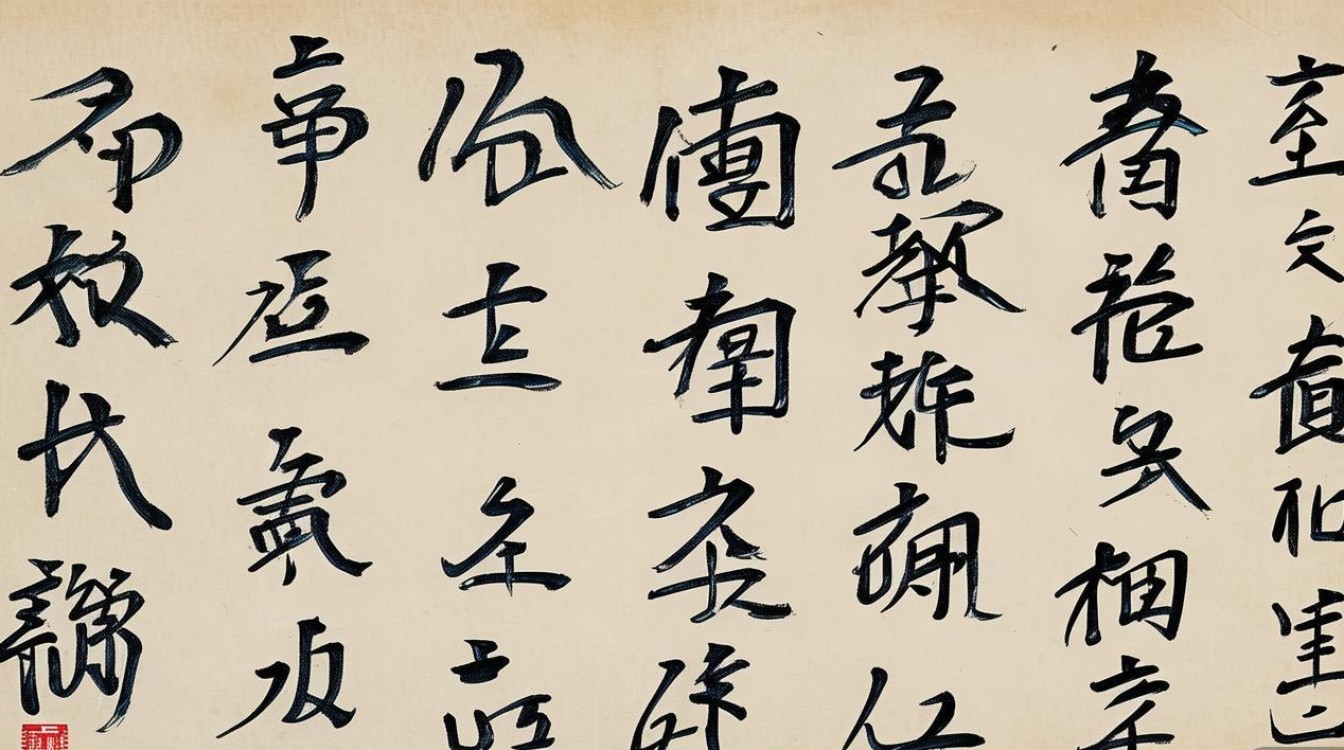

丁以任的书法启蒙始于家学,幼承庭训,临池不辍,早年遍临晋唐经典,楷书取法欧阳询的险峻劲挺、颜真卿的浑厚雄强,兼收褚遂良的灵动秀逸,打下了坚实的法度基础,其楷书作品,如《心经》《千字文》等,结字端庄严谨,笔画刚柔并济,既得欧体的险劲,又具颜体的宽博,于平正中见险绝,在规整中显灵动,用笔上,他注重起承转合的微妙变化,藏锋与露锋结合,方笔与圆笔互用,线条如锥画沙、如屋漏痕,富有质感和弹性,结字则中宫紧收,外笔画舒展,既遵循楷书法度,又融入个人理解,避免刻板僵硬,呈现出一种“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的美感。

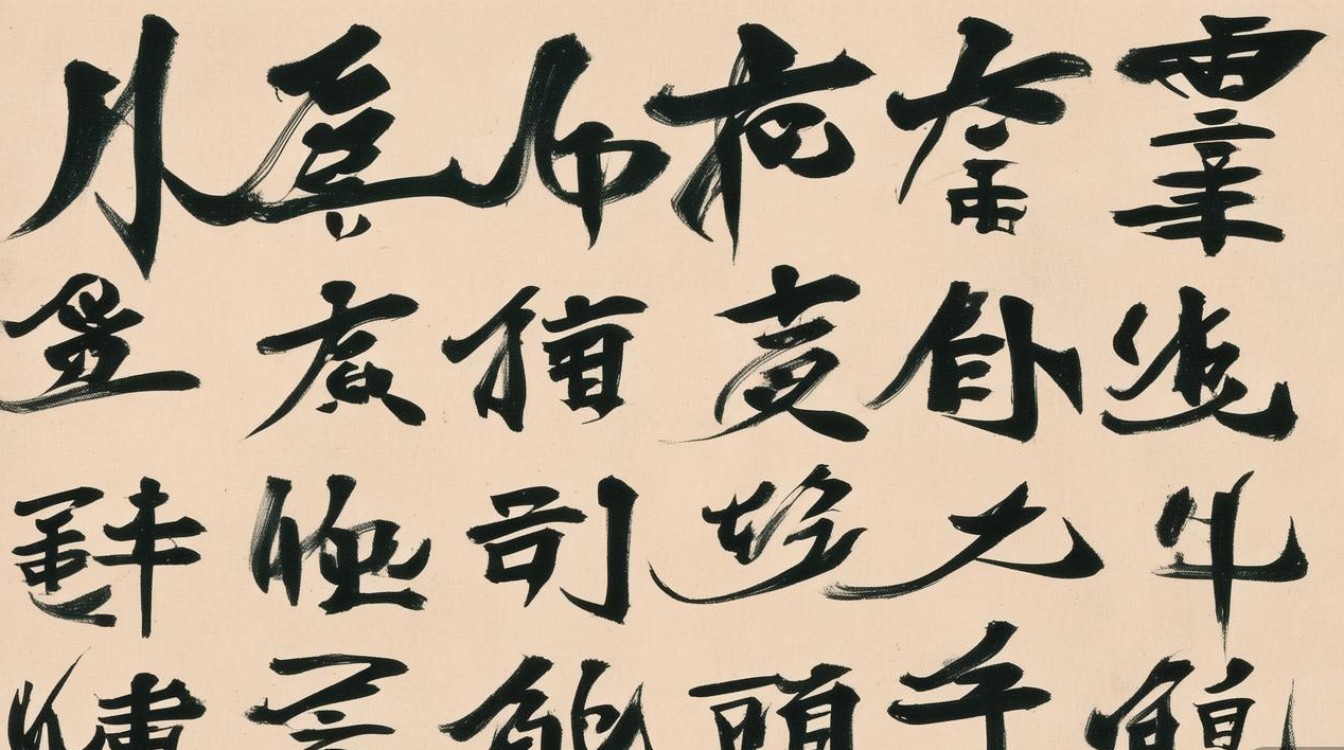

行书是丁以任书法艺术中最具表现力的书体,他行书主要取法“二王”的典雅流畅,兼米芾的跌宕奇肆,苏轼的丰腴厚重,形成了一种既古雅又鲜活的书风,其行书作品,如《赤壁赋》《兰亭序临本》等,用笔灵活多变,提按顿挫自然流畅,牵丝引带顾盼生姿,墨法上,他善用浓淡枯湿的变化,浓处如乌云密布,淡处如轻烟笼纱,枯处如万岁枯藤,湿处如润含春雨,营造出丰富的层次感和节奏感,章法上,他注重字与字、行与行之间的呼应关系,疏可走马,密不透风,整体气韵贯通,一气呵成,无论是长篇巨制还是尺片小品,均能体现出他对行书节奏与韵律的精准把控,展现出文人书法的书卷气和雅逸之气。

为了更清晰地展现丁以任书法艺术的发展脉络与风格特点,可将其不同时期的主要创作特点梳理如下:

| 时期 | 师承来源 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 早期启蒙期 | 欧阳询、颜真卿、褚遂良 | 法度严谨,笔力劲挺,结构端庄 | 《楷书千字文》 |

| 中期融通期 | “二王”、米芾、苏轼 | 笔法灵活,墨色丰富,行气贯通 | 《行书赤壁赋》 |

| 晚期成熟期 | 张旭、怀素、黄庭坚 | 风格老辣,意趣盎然,个性鲜明 | 《草书自作诗卷》 |

丁以任的书法不仅追求技法上的精湛,更注重内在精神的表达,他常以“书为心画”自勉,认为书法是书家性情、学养、品格的综合体现,他的作品中既有对传统的敬畏与传承,也有对时代的关照与思考,他的楷书,如静水行深,于沉稳中透着儒雅;他的行书,如行云流水,在灵动中彰显性情,这种“技进乎道”的追求,使他的书法超越了单纯的笔墨技巧,成为传递文化精神与个人情怀的载体。

在书法教育领域,丁以任亦贡献卓著,他长期从事书法教学工作,主张“师古而不泥古,创新而不失本”,强调临帖与创作相结合,技法与修养并重,他的教学深入浅出,注重启发式引导,培养了众多书法人才,为书法艺术的传承与发展注入了新的活力,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区,普及书法知识,提升大众审美素养,以实际行动践行着书法家的社会责任。

丁以任的书法艺术,是传统与现代的完美融合,是个性与共性的有机统一,他以深厚的传统功力为基,以敏锐的时代感知为翼,在笔墨世界中构建起属于自己的艺术天地,其作品不仅具有极高的艺术价值,也为当代书法的发展提供了有益的启示,彰显了中国传统文化的永恒魅力和当代书家的使命担当。

相关问答FAQs

问:丁以任的书法学习经历对其风格形成有何影响?

答:丁以任的书法学习经历对其风格形成起到了决定性作用,他早年系统临习晋唐楷书,打下坚实的法度基础,使其作品具有严谨的法度精神;中期广泛涉猎宋元行草,汲取“二王”的典雅、米芾的奇肆、苏轼的丰腴,逐渐形成融会贯通的书风;晚期深入研习汉魏碑刻与明清草书,将碑学的雄强与帖学的灵动结合,赋予作品更丰富的内涵和更强的表现力,这一循序渐进、博采众长的学习历程,使其书法既守传统之正,又具个性之奇,最终形成了“古雅而鲜活、严谨而灵动”的独特风格。

问:丁以任在书法创作中如何平衡传统与创新的关系?

答:丁以任在书法创作中始终以传统为根基,以创新为动力,平衡二者的关系,他认为传统是创新的源泉,创新是传统的延续,在传统方面,他坚持“取法乎上”,深入经典,精准把握古人的笔法、字法、墨法、章法,使作品具有深厚的传统底蕴;在创新方面,他注重“师心不师迹”,结合个人性情与时代审美,在用笔、结字、章法上进行适度突破,如将楷书的端庄与行书的流畅结合,将碑学的雄强与帖学的雅致融合,赋予传统书法新的生命力,他主张“守正创新”,既不墨守成规,也不盲目求新,而是在尊重传统规律的基础上,探索具有个人特色和时代气息的表达方式,实现传统与创新的有机统一。