行草书法作为中国书法艺术中的璀璨明珠,以其兼具行书的流畅与草书的简约,成为历代书家抒发性情、展现功力的载体,在众多行草书经典范例中,“堂”字的书写尤为值得玩味——它既保留了汉字结构的本源,又在笔墨的使转牵连中展现出动态美感,堪称行草书“形神兼备”的微观缩影,要深入理解“堂行草书法”,需从行草书的核心特征、“堂”字的技法解析、历史脉络中的风格演变及当代传承等多个维度展开。

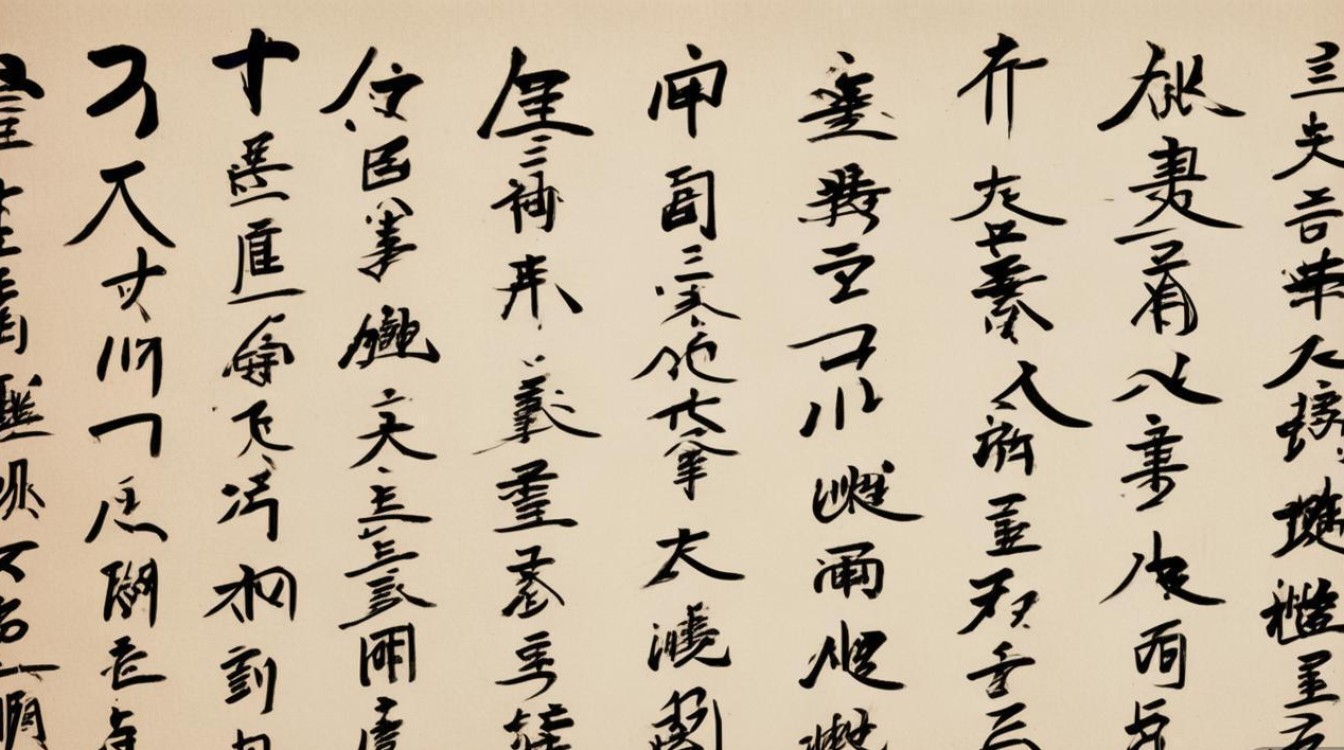

行草书法的核心特征,首先体现在笔法的“提按使转”与“牵丝映带”,相较于楷书的严谨规整,行草书在运笔中更强调节奏变化:提笔则轻盈灵动,按笔则浑厚凝重,使转则圆劲连贯,牵丝则若断还续,这种笔法的灵活性,使得单个汉字在保持结构可辨的前提下,得以突破楷书的静态平衡,呈现出动态的韵律,字法的“变形简化”与“欹正相生”是其另一大特点,行草书常通过省减笔画、合并部件、改变部首位置等方式实现简化,同时通过字形的欹侧、大小、疏密变化,打破单一格局,形成“险中求稳、动中寓静”的视觉效果,章法的“行气贯通”与“墨色变化”决定了整体作品的气韵,行草书讲究“字里生文,行间有气”,通过字与字、行与行的顾盼呼应,形成内在的节奏线;而墨色的浓淡枯湿,则进一步强化了作品的层次感与情感张力。

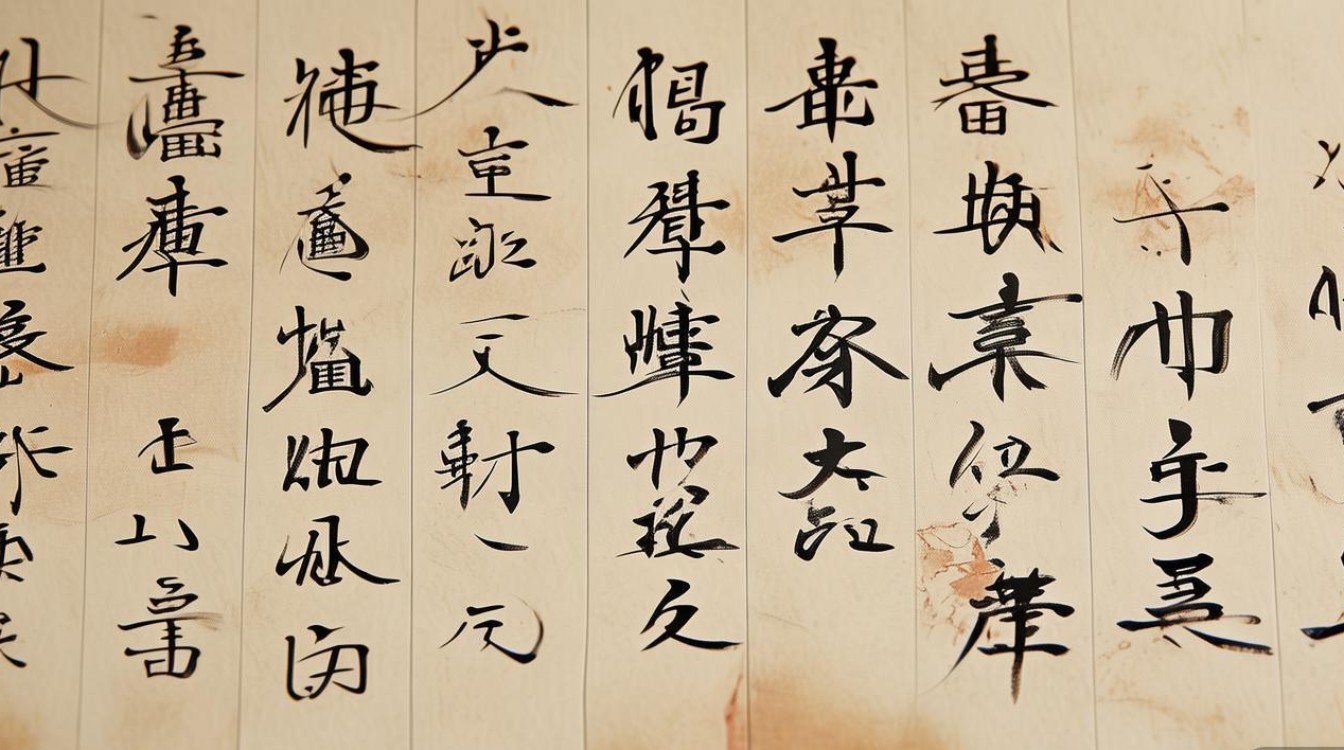

以“堂”字为例,其行草书写需兼顾结构本源与笔墨表现。“堂”字本义为“高大的房屋”,在楷书中为上下结构,上部“尚”、下部“土”,笔画清晰,重心平稳,但在行草书中,这种结构需被“解构”与“重构”:上部“尚”的“⺌”可简化为两点连带,“口”部可连作一圈或一曲线;下部“土”的横画则常与上部“尚”的竖画相连,形成“上承下启”的笔势,具体书写时,起笔可从“尚”的第一点切入,顺势带出第二点,再以弧线连接“口”部,随即向下引出长竖,此竖需挺劲有力,作为全字的主笔;下部“土”的横画则可向右上方延伸,既承接上部竖画,又为末笔捺画蓄势,最后以一掠笔出锋,收束全字,在此过程中,“牵丝”的作用尤为关键——如“尚”两点之间的连带、“口”部与竖画的连接,需若隐若现,既体现笔意连贯,又不显杂乱;而“使转”的圆劲则决定了字形动态的流畅性,避免因过度简化而失去“堂”字的端庄气质。

从历史脉络看,“堂”字行草书的风格演变与行草书的发展历程同步,晋唐时期,王羲之《兰亭序》中“堂”字的书写已见行草雏形,其特点是“笔断意连”,如“堂”字上部两点独立而气韵相通,下部“土”的横画短促,与楷书接近,但整体字形略向右倾斜,初具行书的流动感,唐代颜真卿《祭侄文稿》中的“堂”字则更显雄浑,竖画如铁柱支撑,横画厚重,体现其“屋漏痕”般的笔法,草书意味虽浓,但结构仍不失法度,宋代米芾《蜀素帖》中的“堂”字则追求“刷字”的痛快淋漓,字形欹侧,笔势开张,上部“尚”的连笔增多,下部“土”的横画与竖画几乎融为一体,展现出“八面出锋”的个性,元代赵孟順作为“尚意”书风的代表,其“堂”字行草回归晋唐雅致,笔画圆润,结构匀称,连带细腻,体现出“复古出新”的审美追求,明代徐渭的“堂”字则走向狂放,字形大小错落,墨色浓枯对比强烈,笔触纵横恣肆,将草书的抒情性发挥到极致,清代傅山的“宁拙毋巧”理念也体现在“堂”字书写中,其笔力沉雄,字形朴拙,连带处见金石气,展现出不同于明代的审美趣味。

当代书法创作中,“堂”字行草书在继承传统的基础上,融入了展厅艺术的视觉需求,书家们通过研究古代碑帖,深入理解“堂”字的结构规律与笔法精髓,如临摹王羲之的含蓄、颜真卿的雄浑、米芾的奇崛,夯实传统功底;在形式上尝试创新,如通过单字放大、墨色分层、纸张肌理对比等方式,增强“堂”字的视觉冲击力,部分书家还结合现代审美,对“堂”字进行符号化处理,简化笔画、强化节奏,使其更符合当代人的视觉习惯,但需注意的是,创新并非对传统的背离,而是在深刻理解书法“法度”与“性情”关系基础上的自然流露,唯有“守正”方能“出新”。

相关问答FAQs

Q1:行草书法中“堂”字与楷书的“堂”字有哪些核心区别?

A1:区别主要体现在三方面:一是笔法,楷书“堂”字笔笔独立,讲究“藏头护尾”,而行草书则强调“使转牵连”,笔画间多有连带与呼应;二是结构,楷书结构严谨、重心平稳,行草书则通过变形、简化、欹侧打破静态平衡,追求动态美感;三是节奏,楷书书写匀速,字形大小统一,行草书则通过提按、墨色变化形成快慢、轻重的节奏感,更具抒情性。

Q2:初学者练习“堂”字行草时需要注意哪些常见问题?

A2:初学者易出现三个问题:一是“过于求快”,导致笔法漂浮、结构松散,需先从慢写入手,掌握“使转”的圆劲与“提按”的分寸;二是“连带过度”,为追求草书效果而随意牵丝,使字形难以辨认,需明确“连带”是为气韵服务,需在结构清晰的基础上自然形成;三是“忽视结构”,过度简化而失去“堂”字的本源特征,需先通过楷书或行楷书掌握“堂”字的基本结构,再逐步融入草书笔法,做到“形散神不散”。