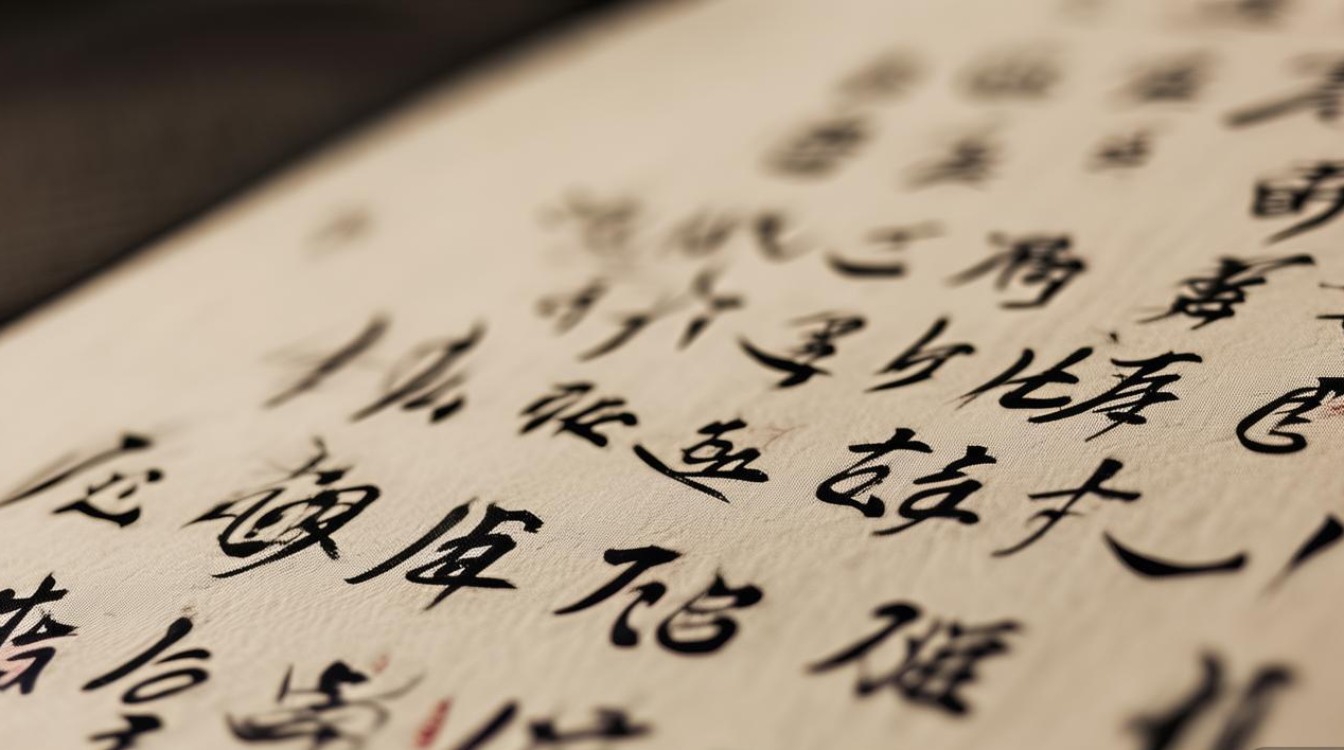

赵普(922-992),字则平,北宋初年杰出政治家,曾辅佐宋太祖赵匡胤、宋太宗赵光义两朝,官至宰相,其政治功绩彪炳史册,然书法造诣亦不容忽视,尤以隶书见长,堪称北宋初期隶书复兴的重要推动者,赵普的隶书作品既承汉隶风骨,又融唐法新意,在庙堂书法与文人书风的交织中形成了独特的艺术风貌,为后世研究北宋书法发展提供了重要样本。

赵普隶书的历史背景与艺术渊源

隶书自汉代成熟后,历经魏晋南北朝的式微,至唐代因科举制度与官方文书需求短暂复兴,然五代乱世又渐趋凋零,北宋立国后,统治者亟需重建文化秩序,书法艺术迎来新的发展契机,作为开国重臣,赵普虽以政务繁忙著称,但其深厚的家学背景与仕途经历,使其书法兼具庙堂的庄重与文人的雅致。

赵普的隶书师承汉唐,尤得力于《曹全碑》《乙瑛碑》等汉碑的浑厚古朴,同时吸收唐代隶书名家如韩择木、史惟则的规整笔法,史载赵普“少习儒业,工于翰墨”,其书法风格的形成,既是对汉隶传统的继承,也是对唐代隶书“尚法”理念的革新——在保持隶书“蚕头燕尾”典型特征的基础上,融入宋代文人“尚意”书风的灵动,形成了“端庄而不失灵动,古朴而兼具雅逸”的独特面貌。

赵普隶书的技法特点与艺术风格

赵普隶书在笔法、结构、章法等方面均有鲜明特色,其技法可概括为“以古为体,以法为用,以意为魂”,具体表现为以下三方面:

(一)笔法:刚柔并济,方圆兼备

隶书的核心笔法在于“波磔”与“转折”,赵普对此的运用堪称典范,其笔法以中锋为主,辅以侧锋,起笔多藏锋逆入,如“蚕头”般圆润含蓄;行笔稳健厚重,笔画中段“如锥画沙”,力道内蕴;收笔处“燕尾”分明,波挑舒展而不张扬,既保留了汉隶的“雁不双飞”法则,又通过提按变化使笔画更具节奏感,其作品中横画的“波磔”常以“折笔”替代“挑笔”,避免了唐隶的板滞,显得刚劲有力;竖画则多取“悬针”与“垂露”结合,收笔处或轻顿或缓提,于沉稳中见灵动。

(二)结构:扁平取势,主笔突出

隶书结构以“横扁”为基本特征,赵普在此基础上进一步强化了“主笔意识”,其字形多呈“横势”,左右舒展,上下紧凑,如“大”“天”等字,横画贯穿左右,成为视觉重心;通过“疏可走马,密不透风”的布局,使结构既匀称又富有变化。“之”“也”等字,末笔波挑舒展,打破横扁格局,形成“平中寓险”的效果;而“门”“日”等对称结构,则通过笔画的长短、轻重调整,避免呆板,体现“违而不犯”的审美追求。

(三)章法:行列分明,气韵贯通

赵普隶书的章法布局,既延续了汉碑“行列整齐、疏朗有致”的传统,又融入了宋代文人书法的“行气贯通”理念,其作品多取“纵有行,横有列”的布局,字距大于行距,形成“疏可跑马”的空间感;单字虽独立成字,但通过笔势的呼应与字形的错落,使整幅作品气韵连贯,其书写的碑刻(如传世《修夫子庙碑》),字字独立而气息相连,如串珠成链,既有庙堂书法的庄严,又有文人书风的洒脱。

以下为赵普隶书技法特点的简要概括:

| 技法类别 | 具体表现 | 风格体现 |

|---|---|---|

| 笔法 | 藏锋起笔、中锋行笔、波挑舒展;提按丰富,刚柔并济 | 庄重而不失灵动,古朴而富有韵律 |

| 结构 | 横扁取势,主笔突出;疏密有致,平中寓险 | 匀称严谨,变化自然 |

| 章法 | 行列分明,疏朗有致;字距大于行距,气韵贯通 | 整体协调,既有庙堂气度又有文人雅致 |

赵普隶书的代表作品与历史影响

赵普的隶书作品因历史久远,传世极少,据《宣和书谱》《宋史·艺文志》等文献记载,其书迹主要有《修夫子庙碑》《请建太祖庙碑》等碑刻,然真伪多存争议,现存可考的拓本中,以《修夫子庙碑》(传为赵普书)最具代表性,该碑结字方正,笔画遒劲,章法严谨,既可见汉隶的《曹全碑》之秀逸,又有唐隶的《开成石经》之规整,堪称北宋初期隶书的典范。

在书法史上,赵普的意义不仅在于其艺术成就,更在于其对隶书复兴的推动作用,北宋初期,楷书、行草书占据主流,隶书被视为“古体”,多用于碑刻、题额等庄重场合,赵普以宰相之身份躬身隶书,提升了隶书的社会地位,为后世书法家(如黄伯思、娄机等)研究隶书提供了借鉴,其“以书载道”的理念——将书法作为修身养性、辅政教化的工具,也影响了宋代“文人书法”的发展方向,使书法超越了单纯的技艺层面,成为人格与文化的载体。

赵普隶书的文化价值与当代启示

赵普隶书的文化价值,在于其体现了“政治家书法”的独特品格:既有庙堂书法的庄重严谨,又有文人书法的雅致内涵,其作品不仅是书法艺术的瑰宝,更是北宋初期政治、文化风貌的生动反映——在“崇文抑武”的国策下,书法成为士大夫阶层“修身、齐家、治国、平天下”的重要途径。

对当代书法创作而言,赵普隶书启示我们:传统书法的创新,需在继承中求突破,其隶书既未盲目复古,亦非刻意求新,而是在深入理解汉隶笔法、结构的基础上,融入时代审美,形成“古意新姿”,这种“守正创新”的理念,对当下书法学习者具有重要的指导意义——唯有扎根传统,方能开拓未来。

相关问答FAQs

Q1:赵普的隶书与汉隶、唐隶有何区别?

A:赵普隶书在继承汉隶、唐隶的基础上形成了独特风格,汉隶(如《曹全碑》)古朴雄浑,笔画自然洒脱,结构多变;唐隶(如《开成石经》)则规范严谨,笔画板正,结构匀称,赵普隶书融合二者之长:既保留了汉隶的“蚕头燕尾”与浑厚笔力,又吸收了唐隶的规范结构,同时融入宋代文人“尚意”书风的灵动,形成“端庄而不失灵动,古朴而兼具雅逸”的面貌,比汉隶更规整,比唐隶更具文人气息。

Q2:赵普的隶书对后世书法有何影响?

A:赵普作为北宋初期隶书复兴的重要推动者,其影响主要体现在两方面:一是提升了隶书的社会地位,使其从“实用字体”转变为“艺术载体”,为后世书法家(如南宋黄伯思、明代文徵明等)研究隶书提供了范本;二是确立了“以书载道”的文人书法理念,将书法与人格修养、政治教化相结合,影响了宋代及后世士大夫书法的创作方向,其“守正创新”的创作方法,也为当代书法传统与现代审美的融合提供了借鉴。