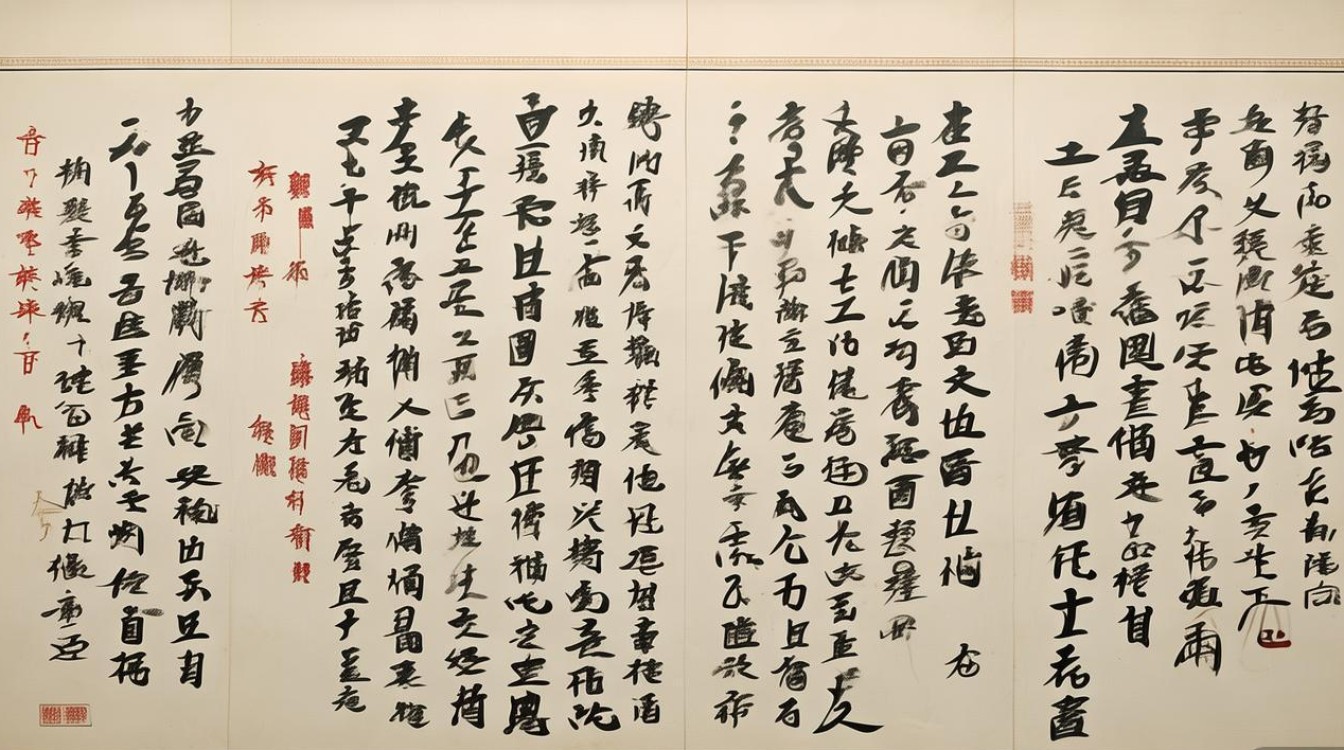

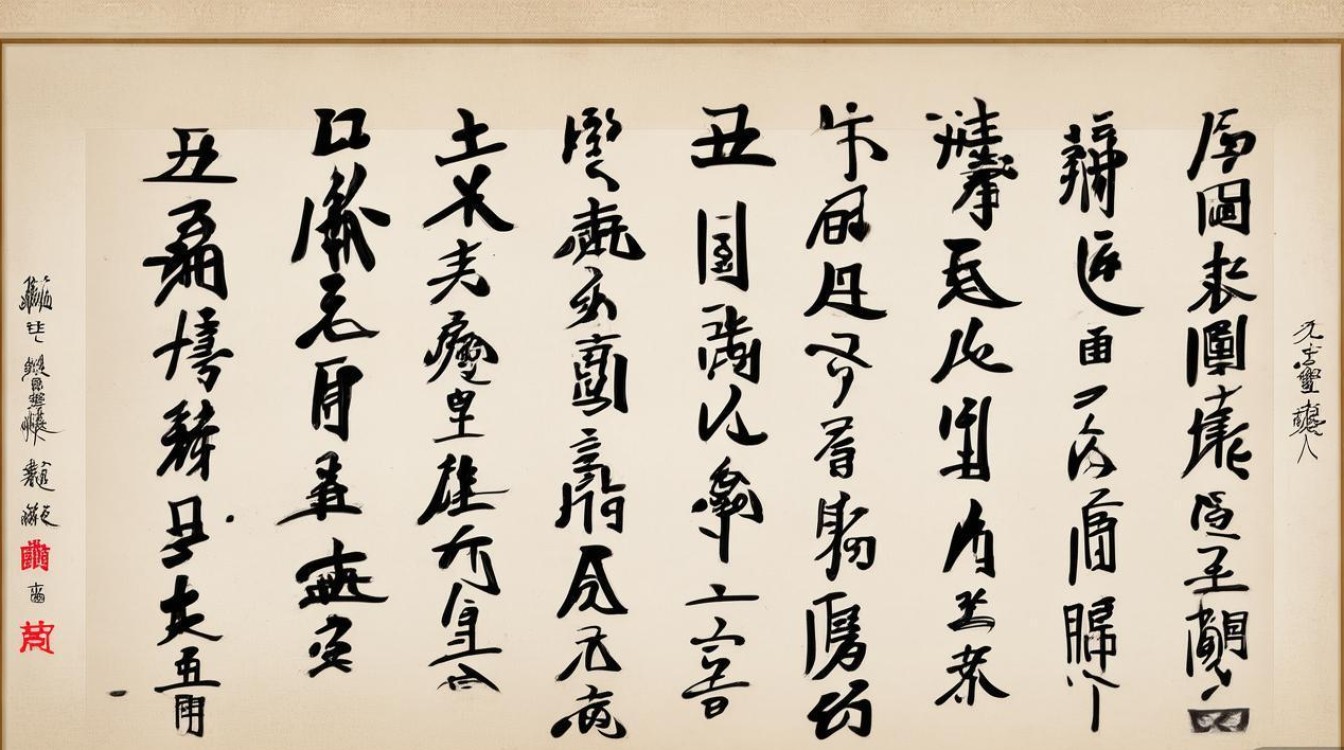

书法名句作品是中国传统文化中文学与艺术深度融合的典范,它们以经典文字为载体,以笔墨线条为表现形式,既承载着古人的思想智慧,又展现着书法艺术的独特魅力,从甲骨文的刻契到汉隶的雄浑,从魏晋的行云流水到唐楷的法度森严,书法名句作品始终贯穿中国历史长河,成为文化传承的重要纽带,这些作品不仅是文字的艺术化呈现,更是书法家情感、学养与时代精神的凝聚,每一笔一画都蕴含着深厚的文化底蕴和审美价值。

书法名句作品的历史渊源可追溯至先秦时期,彼时文字尚未完全艺术化,但甲骨文、金文中的铭文已具备一定的审美意识,随着秦统一文字,小篆的规范为书法艺术奠定了基础,汉代隶书的兴起则打破了古文字的象形束缚,使书法更趋自由,至魏晋南北朝,士人阶层崛起,书法成为文人抒发性情的重要方式,王羲之的《兰亭序》中“仰观宇宙之大,俯察品类之盛”的名句,以行书的飘逸流畅,将文人对自然的感悟与生命的思考融为一体,标志着书法艺术的成熟,此后,唐代尚法,颜真卿《祭侄文稿》中“唯尔有有不背,不忝其祖,死亦荣大矣”的悲愤文字,以楷书的庄重与行书的跌宕结合,展现了书法家家国情怀的厚重;宋代尚意,苏轼《寒食帖》中“年年欲惜春,春去不容惜”的慨叹,以黄庭坚评其“石压蛤蟆”的拙朴笔法,传达出文人在命运起伏中的豁达与无奈,明清之际,书法流派纷呈,或追求金石的古拙,或抒写性灵的洒脱,名句作品始终在时代语境下不断丰富发展。

书法名句作品的艺术价值,首先体现在笔墨语言的精妙上,书法讲究“笔法”“墨法”“章法”三者统一,笔法包括中锋、侧锋、藏锋、露锋等,不同笔法赋予线条以不同的质感与情感;墨法讲究浓淡、干湿、枯润的变化,墨色的层次感使文字更具生命力;章法则通过字的大小、疏密、欹正、呼应等关系,形成整体的节奏与韵律,如王羲之《兰亭序》的笔法“如锥画沙”,线条圆润含蓄,墨色由浓转淡,章法上字字顾盼,行行贯气,营造出“不激不厉,而风规自远”的意境,书法名句作品是“文心”与“书艺”的结合,文字内容的思想深度与书法形式的艺术美感相辅相成,颜真卿《祭侄文稿》的文字内容是对侄子的悼念与对叛军的痛斥,情感真挚而激烈,书法上则笔锋顿挫转折,字形大小错落,墨色浓枯交替,将悲愤之情倾注于笔墨,被称为“天下第二行书”,苏轼《寒食帖》的文字流露出被贬黄州的苦闷与自我宽慰,书法用笔肥厚而多侧锋,字形扁平,结构松散,却于“缺笔”“少画”处更显自然天成,展现出“无意于佳乃佳”的艺术境界。

以下是部分经典书法名句作品的简要分析:

| 作品名称 | 作者 | 朝代 | 名句节选 | 艺术特色 | 文化内涵 |

|---|---|---|---|---|---|

| 《兰亭序》 | 王羲之 | 东晋 | “仰观宇宙之大,俯察品类之盛” | 行书,笔法飘逸,章法错落有致,墨色由浓转淡,字形大小相间,如行云流水。 | 反映魏晋文人对自然与生命的感悟,体现“天人合一”的哲学思想。 |

| 《祭侄文稿》 | 颜真卿 | 唐代 | “唯尔有有不背,不忝其祖” | 行草书,笔法沉雄,多顿挫转折,墨色浓枯变化,字形大小悬殊,情感激越。 | 祭奠侄子季明,展现忠烈家风与家国情怀,体现儒家“忠孝”价值观。 |

| 《寒食帖》 | 苏轼 | 北宋 | “年年欲惜春,春去不容惜” | 行书,笔法肥厚多侧锋,字形扁平,结构松散,墨色浓润,于拙朴中见天真。 | 抒发被贬黄州的苦闷与自我排遣,体现文人逆境中的豁达与人格力量。 |

| 《玄秘塔碑》 | 柳公权 | 唐代 | “学书贵能通变” | 楷书,笔法劲瘦,结构严谨,字形修长,笔画挺拔,骨力洞达。 | 体现唐代楷书法度,强调“笔正”“学正”,反映儒家“修身齐家”的道德追求。 |

书法名句作品的创作,是书法家综合素养的体现,需“外师造化,中得心源”,书法家需先对名句的文字内容有深刻理解,把握其情感基调与思想内涵,再通过笔墨将其转化为视觉形象,王羲之创作《兰亭序》时,正是与友人在兰亭雅集,曲水流觞间,既有对自然美景的欣赏,也有对人生无常的感慨,这种“情动形言”的瞬间,使笔墨与文字高度契合,颜真卿创作《祭侄文稿》时,情绪激愤,下笔“有泪痕”,文字内容与书法情感融为一体,成为“书为心画”的典范,书法名句作品的欣赏,则需“观其行,品其神”,既要欣赏笔法的力度、结构的平衡、章法的和谐,更要透过笔墨感受文字背后的情感与思想,欣赏王羲之《兰亭序》,需体会其“不激不厉”的从容;欣赏颜真卿《祭侄文稿》,需感受其“沉痛彻骨”的悲愤;欣赏苏轼《寒食帖》,需领悟其“超然物外”的豁达。

书法名句作品作为中国文化的瑰宝,不仅是艺术欣赏的对象,更是文化传承的载体,它们将文字的思想性与书法的艺术性完美结合,使经典名句得以跨越时空,与后世产生共鸣,在当代,书法名句作品依然具有重要的现实意义,它们以独特的艺术形式传递着中华文化的核心价值观,如“自强不息”“厚德载物”“家国情怀”等,激励着后人砥砺前行,书法名句作品的创作与欣赏,也促进了传统文化的当代转化,让古老的书法艺术在现代社会焕发出新的生机。

FAQs

问:书法名句作品中的“书为心画”如何理解?

答:“书为心画”是中国传统书论的重要观点,强调书法是书法家内心世界的直接体现,书法不仅是笔墨技巧的运用,更是情感、性格、学养的综合表达,例如颜真卿的《祭侄文稿》,文字内容是对侄子的悼念,情感真挚而悲痛,书法上则笔锋顿挫转折,墨色浓枯交替,字形大小错落,毫无雕琢痕迹,正是书法家内心情感的直接流露,同理,苏轼《寒食帖》的拙朴笔法与苦闷文字,也体现了其“心手相应”的创作状态。“书为心画”意味着书法作品的风格与内涵,本质上是由书法家的“心性”决定的。

问:初学者如何欣赏书法名句作品?

答:初学者欣赏书法名句作品可从“形、神、意”三个层面入手,首先观“形”,即观察笔法(线条的力度、质感)、结构(字形的疏密、开合)、章法(字与字、行与行的关系)、墨法(浓淡干湿的变化),感受书法形式的美感;其次品“神”,即透过笔墨感受书法家的情感与气质,如王羲之《兰亭序》的飘逸、颜真卿《祭侄文稿》的雄浑、苏轼《寒食帖》的拙朴;最后悟“意”,即结合文字内容理解其思想内涵,如“仰观宇宙之大”的哲思、“春去不容惜”的慨叹,将文字内容与书法形式结合,体会“文心”与“书艺”的统一,初学者可多对比不同书法家的作品,如将王羲之的“尚韵”与颜真卿的“尚骨”对比,逐步培养审美感知能力。