当代书坛中的“碑帖融通”之道

在当代中国书法艺术的发展脉络中,王中宇的名字以其独特的“碑帖融通”风格占据着重要位置,作为中国书法家协会会员、某高校书法研究所教授,他数十年深耕笔墨之间,兼擅楷、行、草诸体,尤以行草书见长,作品既承传统文脉,又具时代新意,多次入选全国书法展并被国家博物馆、中国美术馆等机构收藏,成为连接古典书法精神与当代审美探索的重要桥梁。

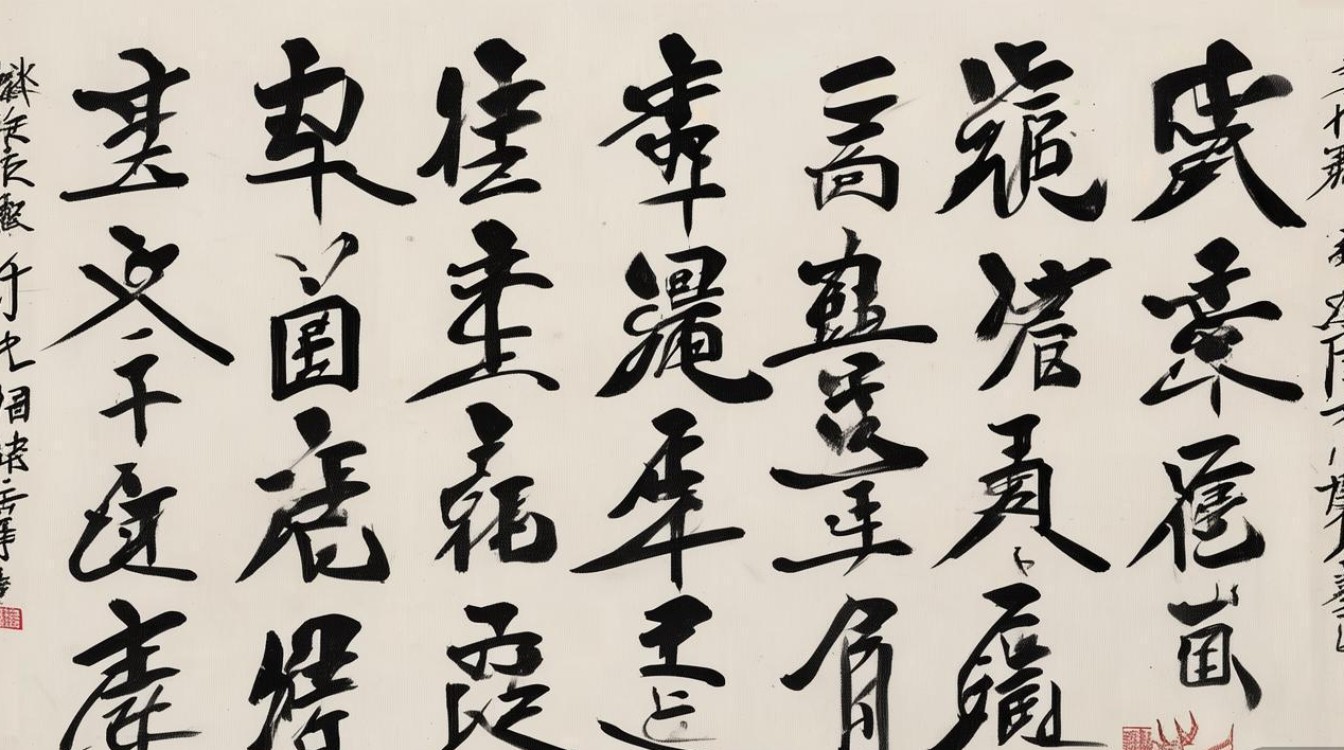

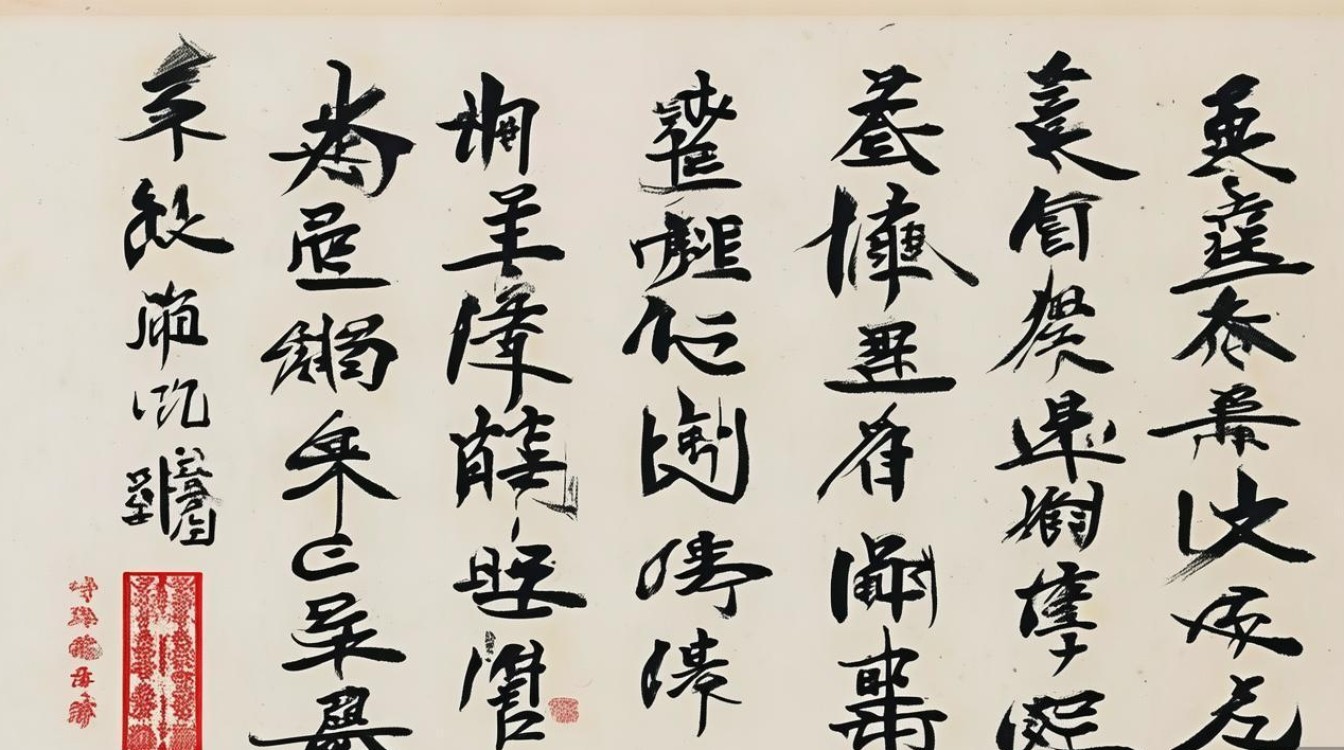

王中宇的书法艺术,首先植根于对传统的深度解构与重构,他早年遍临历代碑帖,从汉碑的雄浑朴拙到晋唐帖学的流美典雅,从宋代尚意书风的率性天真到明清书派的个性张扬,均下过苦功,其楷书取法《张迁碑》的方劲与《九成宫》的端严,结字既具金石的厚重感,又不失文人的雅致;行草书则融二王的遒媚、米芾的刷字与王铎的涨墨于一体,线条刚柔相济,墨色浓淡相宜,在传统笔法的基础上形成了“雄逸相生”的个人面貌,他曾坦言:“书法之妙,妙在‘守正’与‘出奇’之间,守正,方能不失其本;出奇,方能自成一家。”这种理念贯穿于其创作始终,使其作品既有传统根基,又不乏当代审美的张力。

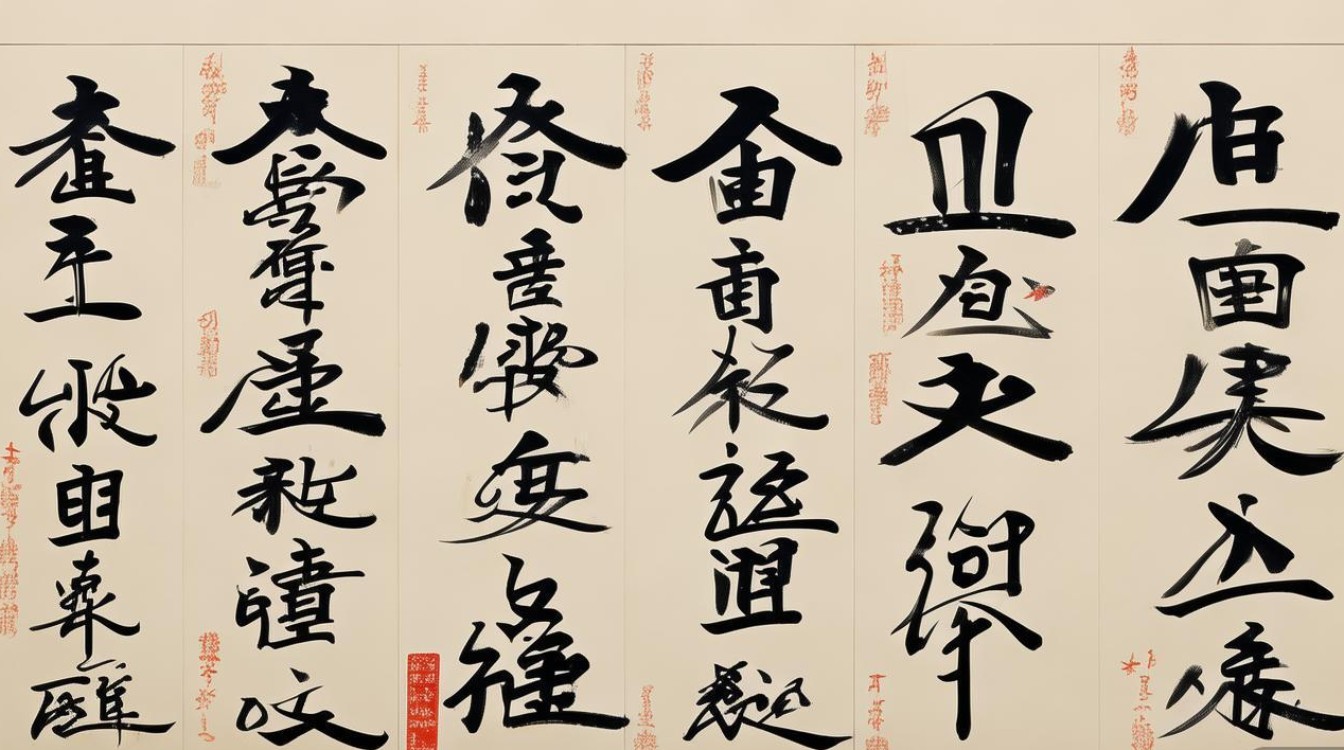

从技法层面看,王中宇书法的“碑帖融通”体现在多重维度的创新,在用笔上,他打破碑学与帖学的界限,以中锋为主、侧锋为辅,时而如“屋漏痕”般自然凝重,时而如“锥画沙”般劲挺爽利,方圆兼备的线条既保留了碑刻的金石气,又融入了帖学的流动感,在结字上,他善于打破常规结构的平衡,通过欹正、疏密、开合的对比,营造出动态的视觉张力,如“大鹏一日同风起”的“起”字,末笔以长弧舒展,既打破字形的局促,又与整体行气贯通,展现出“既险绝又复归平正”的辩证美学,在章法上,他注重虚实相生的节奏感,通过墨色的浓淡干湿、字形的大小错落、行距的疏密变化,形成“无声之乐、无形之舞”的整体韵律,使作品在视觉冲击力之外,更具有内在的精神感染力。

王中宇的艺术探索,不仅停留在技法层面,更深入到书法的文化内涵与时代精神,他认为,书法不仅是“写字”,更是“写心”,是书法家人格修养与情感世界的直接流露,他的作品多以古典诗词、自作诗文为内容,笔墨随情感流转:书写“会当凌绝顶”时,线条陡峭峻拔,气势如虹;书写“采菊东篱下”时,笔调舒缓从容,意境悠远,这种“书为心画”的创作理念,使其作品超越了单纯的技法展示,成为传递文化精神与生命体验的载体,他积极推动书法的当代转化,在保持传统笔墨精髓的基础上,融入现代设计的构成意识,使作品更具观赏性与时代感,为书法艺术在当代的传播与发展提供了新的可能性。

作为书法教育者,王中宇同样贡献卓著,他在高校从事书法教学二十余年,提出“技道双修、以文化人”的教育理念,强调技法训练与文化修养并重,他编著的《书法技法与审美》《碑帖临摹与创作》等教材,系统梳理了书法传统与当代发展的脉络,成为高校书法教育的重要参考,在教学实践中,他注重因材施教,鼓励学生在掌握传统的基础上形成个人风格,培养了一批兼具传统功底与创新思维的青年书法人才。

王中宇书法的艺术成就,得到了业界的广泛认可,其作品先后参加“全国书法篆刻展”“当代书法名家邀请展”等重要展览,并获“中国书法兰亭奖”“全国书法作品展”等奖项,书法理论家评价其作品“碑骨帖魂,自成机杼”,认为他以“融通”的智慧打破了碑帖的壁垒,为当代书法的发展提供了新的范式,而普通观众则能从其作品中感受到笔墨的温度与文化的力量,体会到书法艺术的永恒魅力。

以下为王中宇书法艺术分期及风格特点简表:

| 艺术分期 | 时间跨度 | 师承重点 | 代表作品 | 风格特点 |

|---|---|---|---|---|

| 早期积累 | 1980-1995年 | 汉碑、唐楷《九成宫》《多宝塔碑》 | 《楷书千字文》《隶书四条屏》 | 笔法沉稳,结字端严,注重传统技法的夯实 |

| 中期探索 | 1996-2010年 | 二王行书、米芾《蜀素帖》、王铎行草 | 《行书赤壁赋》《草书唐诗选》 | 碑帖结合初见端倪,线条开始融入流动感,风格渐趋成熟 |

| 晚期升华 | 2011年至今 | 融合汉简、明清书派,形成个人面貌 | 《行书兰亭序长卷》《自作诗文册页》 | 雄逸相生,墨色丰富,章法开合有度,兼具传统精神与时代气息 |

相关问答FAQs

Q1:王中宇书法中的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?与传统碑帖融合有何不同?

A:王中宇的“碑帖融合”首先体现在技法层面的深度渗透:用笔上,他以碑刻的方劲笔法为骨架,融入帖学的圆转笔意,形成“方圆兼备”的线条质感;结字上,既保留碑刻的雄浑体势,又吸收帖学的灵动变化,打破传统结构的板滞;章法上,通过碑的厚重与帖的疏密对比,营造出强烈的视觉节奏,与传统碑帖融合相比,其独特性在于更强调“以我为主”的创作意识——不是简单拼贴碑帖元素,而是将碑帖精神内化为个人语言,使作品既有金石的“骨力”,又有帖学的“神韵”,最终形成“雄而不野、逸而不浮”的个人风格。

Q2:初学者学习王中宇书法应从哪些方面入手?需要注意哪些问题?

A:初学者学习王中宇书法,建议分三步走:第一步,先夯实楷书基础,可从其早期楷书作品入手,临习《张迁碑》的方劲与《九成宫》的端严,掌握中锋用笔与结字的基本规律;第二步,过渡到行书,重点学习其对二王、米芾笔意的融合,体会线条的流动与节奏感,可从其行书小品开始,逐步掌握“行气贯通”的章法技巧;第三步,尝试融入碑的元素,如临习汉简的率性与魏碑的方笔,体会“碑帖相生”的辩证关系,需注意避免两个误区:一是不能只学其“形”(如墨色变化、字形夸张),而忽略其“神”(如线条的力度、情感的流露);二是不可急于求成,需先深入传统,再追求个人风格,否则容易流于表面。