心经书法作为佛教经典《般若波罗蜜多心经》的书法艺术呈现,不仅是中国传统文化的重要组成部分,更承载着人们对智慧、宁静与吉祥的精神寄托,将心经书法悬挂于家中、办公室或公共场所,既能营造雅致的文化氛围,也能在日常观照中提醒人修心养性、观照内心,心经书法的悬挂并非随意为之,其中蕴含着文化传统、空间美学与精神寓意等多重讲究,需从经文内涵、悬挂方位、空间搭配、维护保养等方面综合考量,方能真正体现其价值与深意。

心经书法的文化内涵与精神价值

《心经》全文仅260字,却浓缩了般若智慧的精髓,核心在于“照见五蕴皆空,度一切苦厄”,引导人破除执着、通达自在,书法作为汉字的艺术表达,通过笔墨的浓淡干湿、结构的疏密欹正、气韵的流动贯通,将经文的哲学内涵转化为视觉与心灵的双重体验,王羲之、欧阳询、赵孟頫等历代书法家都曾书写心经,其作品或端庄雄浑,或飘逸洒脱,或清雅秀润,不同的书风对应着不同的精神境界——楷书的工稳寓意“持戒严谨”,行草的流动象征“智慧通达”,隶书的古朴则传递“沉稳包容”,悬挂心经书法不仅是装饰,更是选择一种与自己精神契合的“生活方式”,在日常观照中潜移默化地涵养心性。

心经书法悬挂的核心讲究

(一)方位选择:顺应空间气场,兼顾文化寓意

方位的选取需结合空间功能、传统文化五行学说与个人修行需求,核心原则是“安静、整洁、避冲煞”,以下是常见场景的方位建议:

| 悬挂场景 | 推荐方位 | 寓意说明 |

|---|---|---|

| 家庭客厅 | 东、东南方(木位)或南方(火位) | 东方属木,象征生机与生长,适合家庭和谐;南方属火,对应光明与智慧,增强空间活力。 |

| 书房/工作室 | 北方(水位)或西方(金位) | 北方主静,利于专注修行;西方属金,寓意“金刚经”的坚定,适合需要静心思考的空间。 |

| 办公室 | 后方(坐山位)或左侧(青龙位) | 后方象征“靠山”,增强事业稳定性;左侧青龙位为吉位,利于人际和谐与决策智慧。 |

| 卧室 | 避开床头正对,可悬挂于侧墙(高度略高于视线) | 避免压迫感,选择小尺寸作品,经文寓意“静心安眠”,不宜过大过繁影响休息。 |

需注意,卫生间、厨房等污浊潮湿的空间不宜悬挂,经文需保持清净;若空间受限,可选择“转角位”或“柜面摆放”,避免正对大门或尖锐直角,以免“冲煞”。

(二)尺寸与空间搭配:和谐为上,忌过大过小

心经书法的尺寸需与空间面积、家具比例协调,基本原则是“宁小勿大,宁简勿繁”,10-15㎡的小书房,适合50cm×30cm以内的斗方或小品;20㎡以上的客厅,可选择80cm×40cm左右的横幅或竖轴,最大不超过墙面1/3;办公室独立空间可选用100cm×50cm的镜心,彰显庄重,若空间层高较低,优先选横幅,拉宽视觉;层高较高可选竖轴,避免“头重脚轻”,书风上,现代简约空间适合瘦金体、启功体等清雅字体;中式复古空间可选颜体、魏碑等浑厚字体;禅意风格则推荐弘一法师的朴拙书风,与“空寂”意境契合。

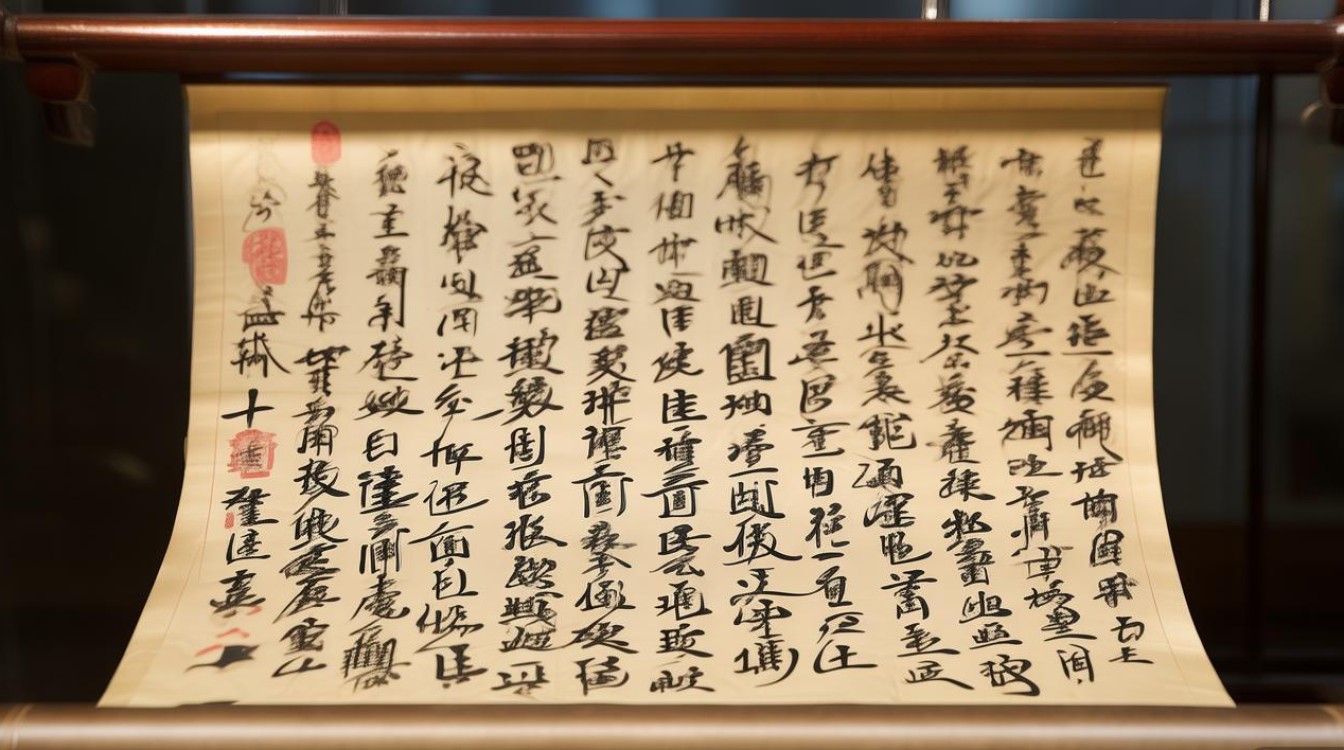

(三)装裱与悬挂高度:细节体现恭敬

装裱形式直接影响作品的呈现效果与保护:传统卷轴适合悬挂于茶室、玄关,可随季节更换轴头(木质、竹质为佳);现代镜框适合办公室、客厅,选择哑光黑、原木色等简约边框,避免金色等华丽装饰喧宾夺主;屏风式则适合大空间分隔,形成“流动的文化墙”。

悬挂高度以“平视或略仰视”为宜:成人空间(客厅、办公室)中心点距地面1.6-1.7m,相当于人站立时视线自然落点;儿童房或书房可降低至1.2-1.3m,便于日常观读;悬挂时需保持水平,可用气泡仪校准,避免倾斜影响气场稳定。

心经书法的维护与精神传承

心经书法作为“有温度的文化载体”,需定期维护以保持品相:悬挂处需避开阳光直射(防止墨色褪色)、远离空调出风口(避免温湿度剧烈变化),每年用软毛刷轻扫表面灰尘,若遇潮湿天气,可开启除湿机或放置干燥剂;若装裱出现开胶、虫蛀,需及时送专业装裱店修复,切忌自行拆解。

更重要的是“精神维护”:悬挂时心怀恭敬,日常观读时可默诵经文,将“心无挂碍”“远离颠倒梦想”的智慧融入生活,避免将经文沦为单纯的“装饰画”,正如弘一法师所言:“写字是修行,笔墨即功夫”,心经书法的真谛,不在于悬挂的形式,而在于通过它观照自心,在日常中践行智慧。

相关问答FAQs

Q1:心经书法可以挂在卧室吗?需要注意什么?

A:可以,但需注意几点:①尺寸宜小,建议50cm×30cm以内,避免过大压迫空间;②方位避开床头正对,可悬挂于侧墙或门后,高度略高于视线(1.2-1.3m);③书风选择清雅简朴的字体(如小楷、瘦金体),避免狂草等过于流动的字体影响休息;④避免悬挂带“佛像”或“繁复图案”的组合作品,卧室以“静心”为主,经文本身已足够承载寓意。

Q2:心经书法悬挂后需要“开光”吗?不开光会影响效果吗?

A:“开光”是宗教仪式,核心在于“以心印心”,并非心经书法发挥作用的必要条件,书法的价值在于笔墨传递的文化内涵与个人对经文的恭敬心——若心怀虔诚,日常观照时以经文智慧自省,不开光同样能滋养心灵;若仅作为装饰,即使开光也难以产生精神共鸣,是否开光可根据个人信仰选择,关键在于是否真正理解并践行《心经》“照见五蕴皆空”的智慧,而非执着于形式。