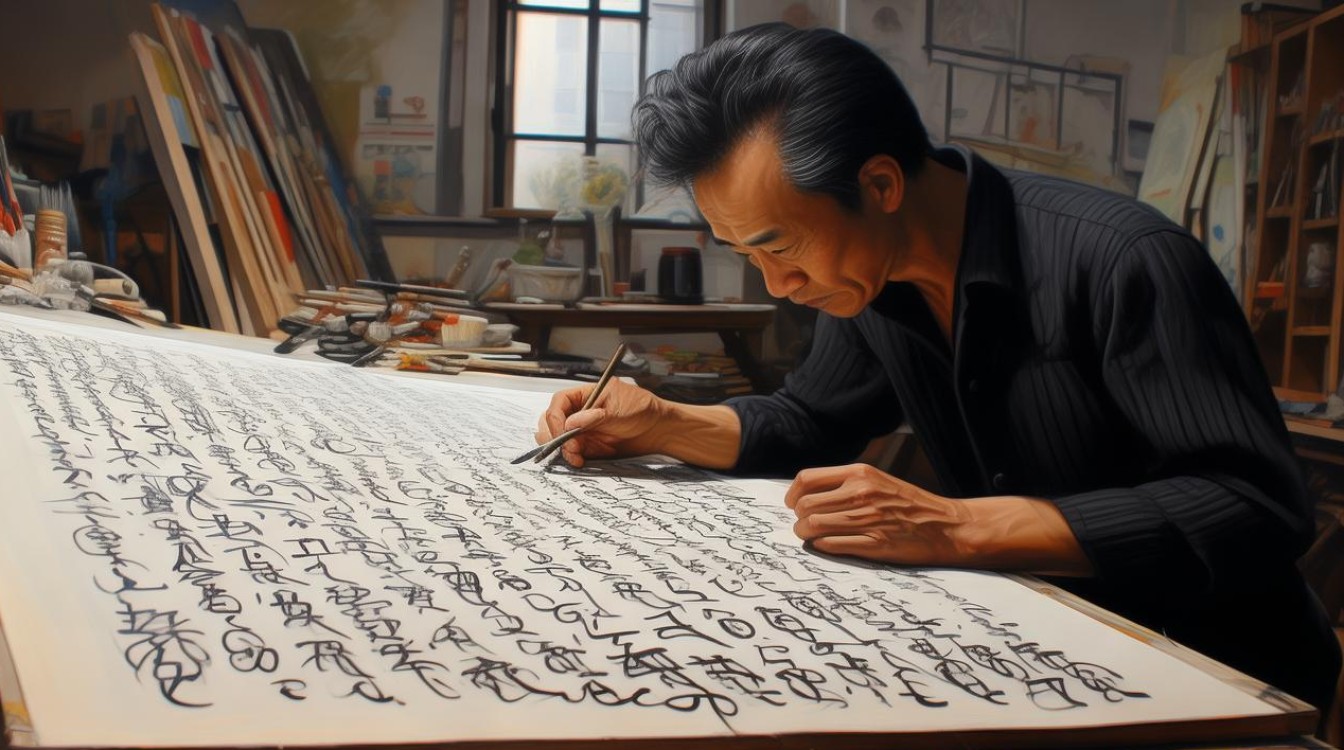

刘野,中国当代艺术领域极具辨识度的油画家,以其独特的“卡通古典主义”风格,在传统与当下、严肃与戏谑之间构建起充满诗意的视觉世界,他的作品既是对艺术史的温柔致敬,也是对个体记忆与时代情绪的敏锐捕捉,成为连接大众文化与精英艺术的重要桥梁。

1968年,刘野出生于内蒙古赤峰,自幼对绘画抱有浓厚兴趣,1984年,他考入中央工艺美术学院(现清华大学美术学院),在装饰艺术系的学习中奠定了扎实的造型与色彩功底,1994年,他赴德国柏林艺术大学深造,接触到了西方现代艺术、波普艺术及后现代主义的多元思潮,这段经历让他跳出了学院派的桎梏,开始思考如何将个人经验与艺术史脉络相结合,归国后,他定居北京,逐渐形成了以卡通形象、几何构图与文学叙事为核心的艺术语言。

刘野的艺术风格演变清晰可循,从早期的“卡通叙事”到中期的“古典重构”,再到近期的“符号叠加”,每个阶段都体现着他对艺术与生活的独特理解,早期创作中,他常以“小海军”“米老鼠”等卡通形象为主角,用明快的色彩和稚拙的线条解构集体记忆中的英雄叙事,如《小海军》系列中,孩童般的军人形象既保留了对红色经典的敬意,又通过戏仿消解了其严肃性,呈现出一种“温柔的叛逆”,2000年后,他的作品开始融入更多古典元素,《竹子》《屏风》等系列将中国传统文人画意象与蒙德里安的几何分割、马蒂斯的色彩平面相结合,在传统与现代的碰撞中探索东方美学的当代表达,近年来,他的创作进一步聚焦于“符号的对话”,《蒙德里安在房间里》《鲁迅先生》等作品将艺术史大师、文学经典与日常物品并置,构建起充满隐喻的视觉空间,让观者在图像的互文中感受到历史的回响与现实的温度。

刘野的代表作品是其艺术理念的集中体现,1998年的《竹子》以绿色和黑色为主调,用硬朗的几何线条分割画面,传统文人画的“竹”被解构为抽象符号,既保留了“未出土时先有节”的文人风骨,又注入了现代艺术的理性精神;2005年的《蒙德里安在房间里》将抽象大师置于充满生活气息的室内场景,红色、黄色、蓝色的几何色块与桌上的茶具、墙上的画作形成对比,探讨艺术与日常的边界;2010年后的《鲁迅先生》系列则用扁平化的色彩和简化的造型塑造文学肖像,鲁迅的严肃形象被赋予一丝卡通式的亲和力,背后是对知识分子精神的当代思考。

以下为刘野艺术创作不同阶段的风格特点梳理:

| 时期 | 代表作品 | 风格/主题特点 |

|---|---|---|

| 1990s-2000s | 《小海军》《米老鼠》 | 以卡通形象为载体,用戏仿手法解构集体记忆,色彩明快,叙事性强,体现“卡通波普”倾向。 |

| 2000s-2010s | 《竹子》《屏风》 | 融合中国传统意象与西方几何抽象,色彩平面化,构图理性,探索古典美学的现代转化。 |

| 2010s至今 | 《蒙德里安在房间》《鲁迅先生》 | 符号化语言成熟,将艺术史、文学与日常物品并置,注重图像隐喻,表达对历史与现实的反思。 |

刘野的艺术价值不仅在于其独特的视觉风格,更在于他打破了“高雅艺术”与“大众文化”的固有壁垒,他用卡通这一通俗语言,让油画走出美术馆的精英圈层;又以艺术史的深厚积淀,赋予通俗图像以学术深度,他的作品既有孩童般的纯真,又有学者的理性,在轻松与严肃之间找到了完美的平衡点,正如评论家所言:“刘野的画是一面镜子,照见了我们这个时代的矛盾与诗意——我们既怀念过去,又渴望创新;既沉迷于流行文化,又需要经典的慰藉。”

在当代艺术日益多元化的今天,刘野的创作提醒我们:艺术不必刻意追求深刻,真诚的个体表达本身就具有力量;也不必拘泥于形式,传统与现代的碰撞反而能激发出新的可能,他用画笔在方寸之间搭建了一座桥梁,一头连着艺术的源远流长,一头连着生活的鲜活当下,让我们在图像的世界里,看到了人性的共通与时代的脉动。

FAQs

-

问:刘野的作品为何常出现卡通形象?这种选择背后有何深意?

答:刘野选择卡通形象,源于其对“大众文化”与“个体表达”关系的思考,卡通作为一种全球通用的视觉语言,具有天然的亲和力与传播力,能打破艺术与公众之间的隔阂,在早期创作中,他用“小海军”等符号解构集体记忆中的英雄叙事,通过戏仿消解严肃性,让观者在轻松的视觉体验中反思历史;后期则将卡通与古典、文学形象结合,既保留了视觉的通俗性,又通过符号叠加增加作品层次,让严肃主题以“温柔”的方式呈现,这种“卡通古典主义”的创作,本质上是他对“艺术如何被更多人理解”的探索——用大众熟悉的语言,讲述个人化的思考,最终实现“在嬉笑中思考”的艺术效果。

-

问:刘野的艺术创作如何体现中西融合?这种融合是简单的形式拼接,还是有更深层的逻辑?

答:刘野的中西融合并非简单的形式拼接,而是建立在“文化对话”基础上的深层逻辑,具体体现在三方面:一是语言层面的融合,他将西方现代艺术的几何构图(如蒙德里安)、色彩平面(如马蒂斯)与中国传统文人画的“留白”“意境”结合,如《竹子》用硬朗线条分割画面,却仍保留“疏影横斜”的诗意;二是主题层面的碰撞,西方个人主义的表达(如对个体记忆的强调)与中国集体记忆、文学经典(如鲁迅、张爱玲)的碰撞,让作品既有个人温度,又有时代广度;三是观念层面的并存,西方当代艺术的“观念性”与中国传统美学的“感性”并存,如《蒙德里安在房间里》通过艺术史大师与日常场景的并置,探讨“艺术何为”的命题,既有西方的理性思辨,又有东方的“天人合一”的包容,这种融合不是“东风压倒西风”或“西风压倒东风”,而是“和而不同”,在差异中寻找共鸣。