“冶”字作为兼具实用性与艺术性的汉字,其书法形态承载着深厚的文化内涵与审美意趣,从字形演变到笔墨表现,“冶”字不仅是文字符号,更是书法家锤炼技艺、陶冶心性的载体。

“冶”字的起源与冶炼工艺密切相关,甲骨文与金文中,“冶”字多呈现为熔炉与火焰的组合,象形地展现了金属熔炼的场景,小篆阶段,“冶”字结构趋于规整,左侧“冫”象征金属的寒凉,右侧“台”表声兼表意,整体线条圆转流畅,如熔炉中流淌的金属溶液,体现了先民对自然物象的抽象提炼,隶变后,“冶”字笔画方折化,横画波磔明显,结构由修长变为扁方,既适应了书写的便捷性,又暗合了金属锻造时的力度感,楷书则进一步规范了“冶”字的结体,点画分明,重心平稳,如欧阳询《九成宫》中的“冶”字,左窄右宽,撇画劲挺,捺画舒展,展现出严谨的法度之美。

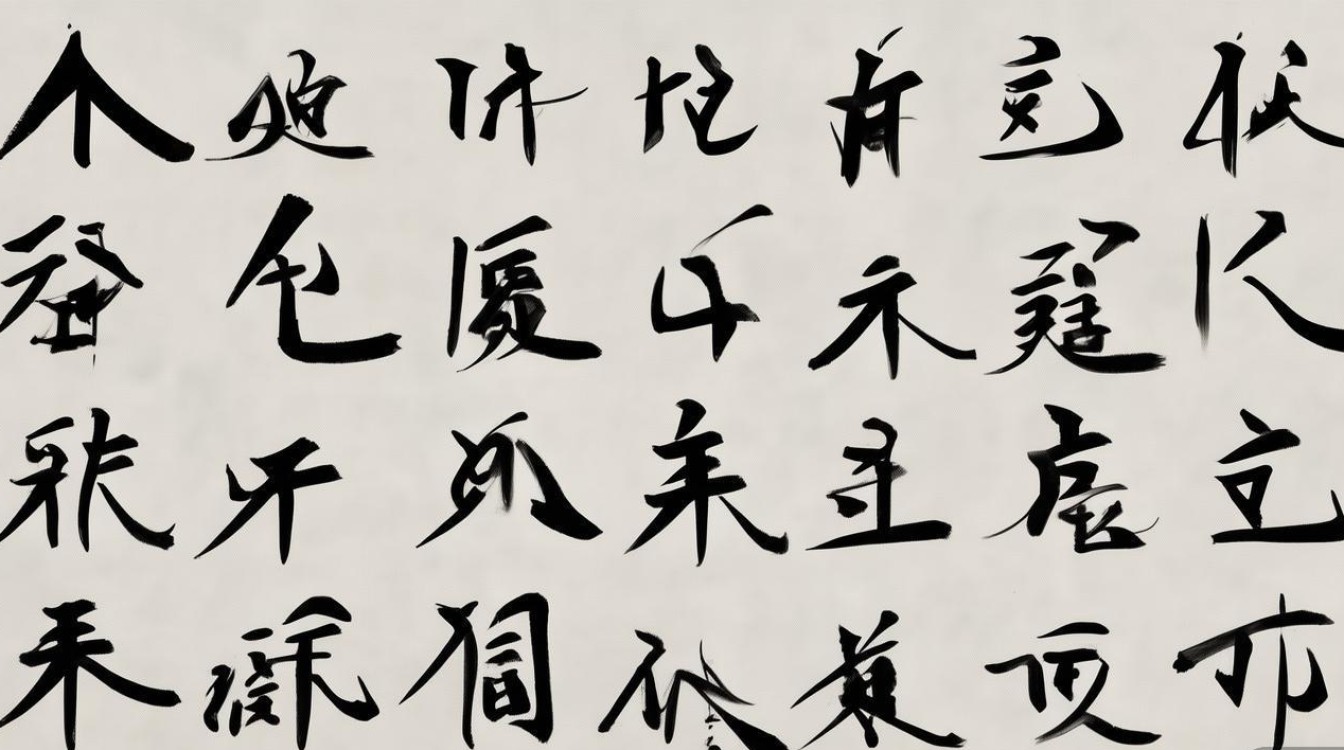

在不同书体中,“冶”字的书法表现各具特色,篆书追求线条的匀称与圆转,书写时需藏锋起笔,中锋行笔,回锋收笔,使笔画如“屋漏痕”般自然流畅,体现冶炼工艺的柔韧与包容;隶书强调“蚕头燕尾”,横画末端上挑,形成波磔,撇捺则如锻造时的锤击,富有力度与节奏感,如《曹全碑》中的“冶”字,笔画舒展,字形扁平,透露出汉代雄浑的气象;楷书注重法度与规范,书写“冶”字时,左部“冫”的两点需呼应,右部“台”的横画间距均匀,整体结构紧凑而不失灵动,如颜真卿楷书中的“冶”字,笔画浑厚,气势雄强,彰显盛唐的雍容气度;行书则打破楷书的规整,笔画连贯,牵丝引带,如王羲之《兰亭序》中的“冶”字,行笔流畅,字形略欹,体现“冶”字的动态之美;草书将“冶”字简化至极致,笔画连绵,一气呵成,如张旭《古诗四帖》中的“冶”字,线条如狂草般奔放,展现出冶炼时火焰升腾的激烈感。

“冶”字的书法创作不仅是技艺的锤炼,更是心性的陶冶,书法家通过反复书写“冶”字,体会“千锤百炼”的过程,将冶炼的“火候”融入笔墨的浓淡、干湿、疾徐之中,如黄庭坚草书中的“冶”字,笔画如熔金般流动,字形开合有度,既有冶炼的力度,又有书法的韵律,体现了“书如其人”的审美追求,历代书法家对“冶”字的书写,不仅是对文字本身的塑造,更是对“陶冶性情”“锤炼品格”的文化诠释。

| 书体 | 笔画特点 | 结构特点 | 风格代表 |

|---|---|---|---|

| 篆书 | 线条圆转,藏锋起笔 | 对称均衡,修长挺拔 | 《泰山刻石》 |

| 隶书 | 蚕头燕尾,波磔明显 | 扁方开阔,左右舒展 | 《曹全碑》 |

| 楷书 | 点画分明,横平竖直 | 重心平稳,紧凑严谨 | 颜真卿《多宝塔碑》 |

| 行书 | 笔画连贯,牵丝引带 | 字形略欹,自然流畅 | 王羲之《兰亭序》 |

| 草书 | 笔画简省,连绵不断 | 一气呵成,气势奔放 | 张旭《古诗四帖》 |

FAQs

-

“冶”字在书法创作中如何体现“冶炼”的锤炼感?

书法家通过笔画的力度与节奏模拟冶炼过程:篆书的圆转线条如金属熔液的流动,隶书的波磔如锻造时的锤击,草书的连绵如火焰升腾的动态,墨色的浓淡干湿变化(如浓墨如熔金,淡墨如冷却后的金属光泽)也强化了“冶炼”的质感,使“冶”字既有文字意义,又有工艺意象。 -

初学者练习“冶”字书法应注意哪些要点?

初学者应先从楷书入手,掌握“冶”字的基本结构:左部“冫”的两点需呼应,避免松散;右部“台”的横画间距均匀,最后一笔捺画要舒展有力,练习时可先描红,再临摹字帖,注意笔画的起收笔与转折,隶书阶段可重点练习波磔的写法,体会“蚕头燕尾”的韵律;行书则需注意笔画的连贯性,避免生硬连接。