在中国绘画的璀璨星河中,泼墨艺术以其酣畅淋漓的水墨交融、虚实相生的意境营造,成为文人寄情抒怀的重要载体,而在当代泼墨画坛,画家琢以其对传统技法的革新性解读与对“泼”与“琢”的辩证融合,独树一帜,他笔下的泼墨,既不是完全依赖偶然性的即兴挥洒,亦非刻意求工的刻板描摹,而是在水墨的氤氲中注入“如琢如磨”的匠心,将自然的天成与人工的经营熔铸为富有生命力的艺术语言。

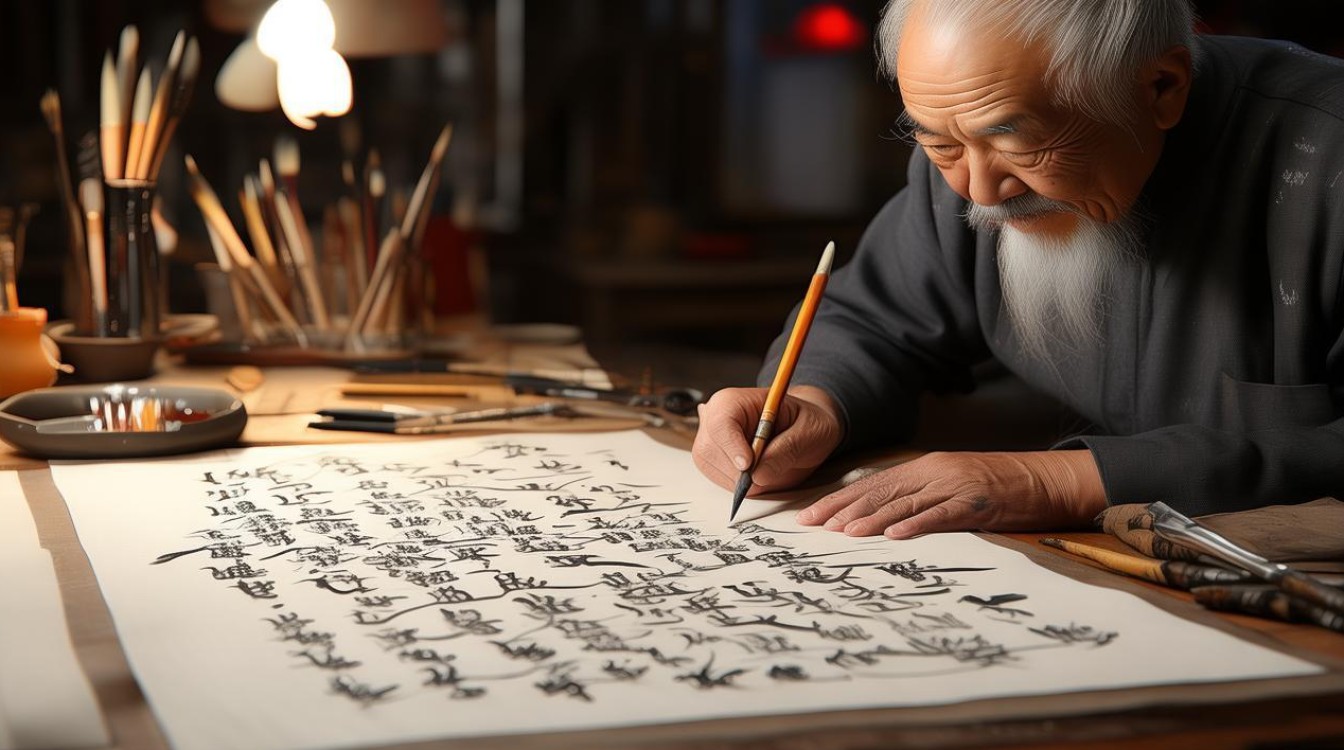

琢的泼墨之路,始于对传统的深度叩问,早年遍临宋元山水,他深刻体会到米芾“墨戏”中的天真烂漫,也研习徐渭泼墨大写意的纵横恣肆,但他并未止步于模仿,而是敏锐地捕捉到传统泼墨中“偶然性”与“可控性”的张力——传统泼墨往往强调“意在笔先,画尽意在”,但过度依赖水墨自然流动,易陷入“有墨无骨”的窘境,他提出“泼为势,琢为骨”的创作理念,以“泼”构建画面的整体气势与韵律,以“琢”勾勒关键细节与精神内核,二者相辅相成,形成“泼中见琢、琢中有泼”的独特风貌。

在技法层面,琢打破了“泼墨即大笔挥洒”的固有认知,他根据表现对象的不同,发展出“分层泼染法”“控线泼墨法”和“肌理拓印法”等多种创新技法,以《黄山云起图》为例,他先以饱含清水的羊毫笔蘸浓墨,在生宣纸上快速点染,利用水分的自然扩散形成山体的朦胧轮廓,此为“泼势”;待墨色半干时,以狼毫小笔蘸焦墨,在山体转折处勾勒出刚劲的线条,既强化了山石的质感,又避免了水墨过于虚浮;他通过反复积染淡墨,使山体的明暗层次逐渐丰富,云雾的流动感在墨色的叠加中自然显现,这种“先泼后琢、边泼边琢”的技法,既保留了泼墨的酣畅,又赋予画面以工笔的精细,形成了“大写其意,小写其质”的艺术效果。

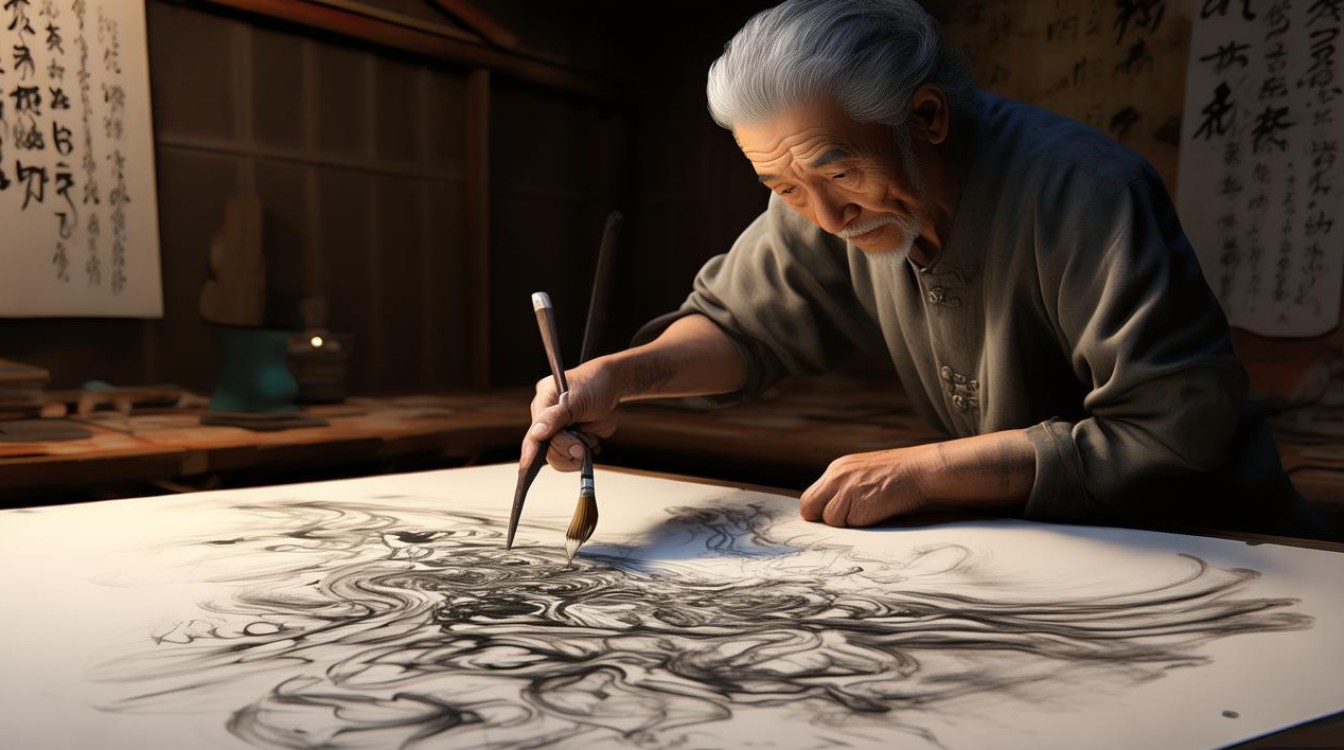

琢的题材选择,同样体现着“泼”与“琢”的辩证思维,他笔下的山水,既有《黄河颂》般雄浑壮阔的巨制,也有《溪山清远》等尺幅小品;既有对黄山、泰山等名山大川的写生,也有对江南烟雨的诗意想象,无论何种题材,他都注重“外师造化,中得心源”,在创作《江南烟雨图》时,他曾驻足苏州园林数日,观察雨中芭蕉的叶脉纹理、水波的涟漪变化,回到画室后,他先用大笔泼洒淡墨,表现烟雨的迷蒙;再用细笔蘸浓墨,在芭蕉叶上勾勒出清晰的叶脉,在水面上点染出细小的波纹,使“烟雨”的虚与“芭蕉”的实、“水波”的动与“叶脉”的静形成鲜明对比,营造出“雨中黄叶树,灯下白头人”的孤寂意境,这种对自然物象的精准捕捉与主观情感的巧妙融合,正是“泼”的灵动与“琢”的严谨共同作用的结果。

除了技法与题材,琢的艺术精神更体现在对“水墨语言”的当代性探索上,他认为,传统泼墨不应是博物馆里的标本,而应与当代人的审美需求产生共鸣,他在作品中融入构成主义的元素,强调画面的节奏感与视觉冲击力,在《都市律动》系列中,他以泼墨表现高楼大厦的参差错落,用几何化的线条勾勒建筑轮廓,将传统水墨的“气韵生动”与现代都市的“机械美学”相结合,创造出既有东方意境又具当代气息的艺术风格,这种探索,不仅拓宽了泼墨艺术的表现边界,也为传统绘画的现代化转型提供了有益借鉴。

为更清晰地展现琢的技法体系,以下通过表格对其核心技法进行梳理:

| 技法名称 | 创作步骤 | 工具材料 | 艺术效果 |

|---|---|---|---|

| 分层泼染法 | 铺底:以清水蘸淡墨大面积泼洒;2. 积染:待半干时叠加不同浓淡墨色;3. 点醒:以浓墨点染关键部位 | 羊毫笔、生宣、墨汁 | 层次丰富,墨色通透,形成“积墨成山”的厚重感 |

| 控线泼墨法 | 泼墨块面:以大笔泼洒形成主体墨色;2. 勾勒线条:以狼毫笔蘸焦墨在块面边缘或内部勾勒线条;3. 晕染衔接:用清水晕染线条与墨块交界处 | 狼毫、羊毫兼用,半生熟宣 | 线条刚劲有力,墨块灵动自然,形成“刚柔并济”的对比 |

| 肌理拓印法 | 制版:在亚克力板上雕刻凹凸纹理;2. 泼墨:将墨色泼洒在制版上;3. 转印:将宣纸覆盖其上,轻压后揭取 | 亚克力板、特种宣、矿物颜料 | 形成独特的肌理效果,增强画面的材质感与视觉冲击力 |

琢的艺术实践,为当代泼墨画的发展注入了新的活力,他既尊重传统,又不拘泥于传统;既追求水墨的自然天成,又不放弃人工的精心雕琢,在“泼”与“琢”的平衡中,找到了属于自己的艺术坐标,正如他所言:“泼墨如泼情,琢艺如琢心,唯有情与心的交融,方能画出有灵魂的作品。”

相关问答FAQs

Q1:画家琢的“泼墨”与传统泼墨最大的区别是什么?

A1:传统泼墨更强调“偶然性”与“即兴性”,多以水墨的自然流动为核心,追求“不求形似,贵在神似”的写意效果,但有时易陷入“有墨无骨”的困境,而画家琢的泼墨在继承传统的基础上,融入“琢”的匠心,强调“泼为势,琢为骨”——通过“分层泼染”“控线勾勒”等技法,既保留了泼墨的酣畅淋漓与墨色变化,又通过精细的线条勾勒与细节处理强化画面的结构与质感,形成了“泼中见琢、虚实相生”的独特风格,解决了传统泼墨“易失形制”的问题,使作品既有写意的灵动,又有工笔的严谨。

Q2:琢在创作中如何平衡“泼墨的随机性”与“琢形的可控性”?

A2:琢通过“预设与即兴结合”的创作方式来平衡二者关系,在创作前,他会根据主题构思画面的整体构图、墨色层次与意境走向,这是“可控性”的预设;在泼墨阶段,他会利用宣纸的晕化特性、墨色的自然扩散以及水分的控制,让水墨在半可控状态下形成偶然性的肌理与效果,这是“随机性”的即兴;在“琢形”阶段,他会根据泼墨形成的自然形态,以线条、点染等手法进行局部调整与细节刻画,将随机性的墨色纳入预设的构图框架中,这种“预设—即兴—调整”的创作流程,既保证了作品的整体性与主题性,又保留了泼墨的灵动与天趣,实现了“泼”与“琢”的辩证统一。