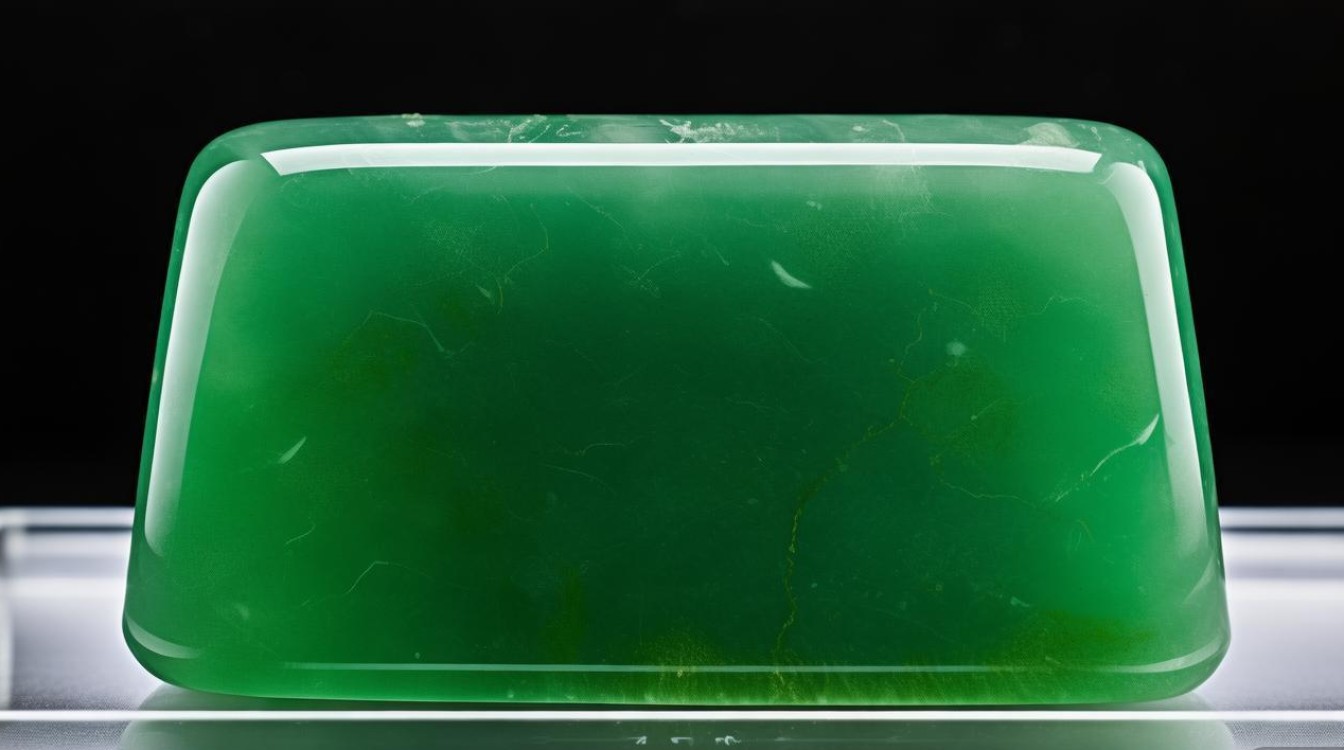

在翡翠市场中,“A货”是天然翡翠的代名词,指未经任何人工化学处理,仅通过机械加工雕刻而成的翡翠,其矿物成分、结构和颜色均为天然形成,而“优化翡翠A货”则是在A货的基础上,通过物理或化学方法(以物理方法为主)对翡翠进行表面或浅层改善,以提升其美观度和耐久性,这种处理方式未破坏翡翠的天然结构,仍属于A货范畴,是行业允许且普遍存在的优化手段。

要理解优化翡翠A货,首先需明确“优化”与“处理”的本质区别,优化处理旨在保留翡翠天然属性的前提下,弥补其天然瑕疵,如浸蜡、炖蜡等;而“处理”(如B货酸洗漂白、C货染色)则通过化学手段破坏翡翠原有结构,填充人工物质,已不属于A货范畴,优化翡翠A货的核心价值在于“天然本质+适度改善”,既保留了翡翠的天然属性,又提升了市场接受度。

常见的优化翡翠A货方法中,浸蜡(或炖蜡)是最为普遍的一种,翡翠在形成过程中,常因地质作用产生微小的缝隙、裂纹或表面粗糙,这些天然瑕疵会影响其光泽度和透明度,浸蜡工艺正是利用石蜡的填充性,将翡翠加热后浸泡在熔融的石蜡中,使蜡质渗入翡翠表面及浅层缝隙中,冷却后形成一层保护膜,这一过程不仅能掩盖细微瑕疵,还能通过蜡质的折射作用提升翡翠的光泽度,使其看起来更“水润”,同时蜡质填充物也能减少外界水分、杂质对翡翠的侵蚀,增加其稳定性,除了浸蜡,部分商家还会采用“炖蜡”工艺,即用蒸汽加热翡翠,使蜡质更均匀地渗透,效果比冷浸更持久。

不同优化方法对翡翠的影响和鉴别特征也有所差异,以浸蜡为例,其作用主要体现在三个方面:一是改善表面光泽,蜡质的填充使光线反射更均匀,减少因表面粗糙造成的“干涩感”;二是提升透明度,蜡质填充微小缝隙后,减少了光线的散射,使翡翠看起来更“通透”;三是保护翡翠,蜡层能隔绝空气中的污染物和水分,防止缝隙进一步扩大,浸蜡的优化效果并非永久,随着佩戴时间的增长,蜡质可能会因摩擦、高温或化学物质作用而逐渐脱落,翡翠的光泽和透明度也会随之恢复到自然状态。

鉴别优化翡翠A货需要结合专业工具和经验观察,权威鉴定证书是最可靠的依据,如国家珠宝玉石质量监督检验中心(NGIC)出具的证书,会在“备注”栏明确标注“优化处理”或“未处理”,消费者购买时务必核对证书信息,通过放大镜(10倍以上)观察翡翠表面,浸蜡翡翠的缝隙中可见蜡质填充物,呈絮状或油脂状分布,边缘较模糊;而天然未优化翡翠的缝隙边缘锋利,内部干净,浸蜡翡翠在紫光灯下可能会呈现轻微的荧光(蜡质本身荧光),但需注意与B货树脂充填的强荧光区分,热测试(非专业建议避免)也是一种辅助方法,用热针轻触翡翠表面,蜡质会融化并散发石蜡气味,但此方法可能损伤翡翠,仅限专业机构使用。

选购优化翡翠A货时,消费者需关注几个关键点:一是证书的权威性,优先选择NGIC、GIA等国际知名机构的鉴定证书;二是优化程度,浸蜡属于轻微优化,对翡翠价值影响较小,若优化程度过高(如过度填充),则需谨慎;三是性价比,优化翡翠A货的价格通常比同品质未优化翡翠低10%-20%,但核心仍取决于翡翠的种水、颜色、工艺等天然品质,消费者不应因“优化”而过度追求低价,需综合评估其天然价值,日常佩戴中,优化翡翠A货需避免高温环境(如暴晒、桑拿房),以免蜡质融化;避免接触强酸、强碱清洁剂,定期用软布轻擦表面,保持蜡层完整。

| 优化方法 | 原理 | 作用 | 鉴别要点 |

|---|---|---|---|

| 浸蜡/炖蜡 | 天然石蜡填充翡翠表面微小缝隙和裂纹 | 提升光泽度、透明度,增加结构稳定性 | 表面蜡状光泽(高倍放大镜下可见蜡填充物);热针测试(蜡会融化);证书备注“优化处理” |

相关问答FAQs:

问:优化翡翠A货和未优化A货在价格上差异大吗?影响价格的主要因素是什么?

答:优化翡翠A货与未优化A货的价格差异取决于优化程度和翡翠本身的品质,对于浸蜡这类轻微优化,由于未改变翡翠的天然结构和核心价值,价格通常比同品质未优化翡翠低10%-20%,但若翡翠本身种水好、颜色浓郁,即使经过优化,价格仍较高,影响价格的核心因素始终是翡翠的“种、水、色、工”,即质地细腻度(种)、透明度(水)、颜色鲜艳度与均匀度(色)、工艺精湛度(工),优化仅是次要的加分项,消费者应优先关注天然品质而非优化与否。

问:如何通过肉眼简单辨别翡翠A货是否经过优化处理?

答:肉眼辨别优化翡翠A货可从三方面入手:一是观察光泽,浸蜡翡翠的光泽较“呆板”,呈蜡状光泽,缺乏天然翡翠的玻璃光泽或油脂光泽的灵动感;二是检查缝隙,对着光线转动翡翠,若发现缝隙中存在絮状、油脂状填充物,或缝隙边缘模糊不清,可能是浸蜡所致;三是触摸手感,浸蜡翡翠表面更“滑腻”,而天然未优化翡翠手感更“涩”,且长期佩戴后蜡质脱落,光泽会变暗,需注意,这些方法仅作初步判断,最可靠的途径仍是通过权威鉴定证书确认。