李宴清书法,作为当代书坛兼具传统底蕴与时代气息的艺术代表,以其鲜明的个人风格和深厚的文化修养,在书法爱好者与专业领域均享有盛誉,他的书法创作根植于传统,却不拘泥于古法,既汲取了晋唐书法的雅逸风骨,又融入了碑学的雄强气度,形成了“刚柔相济、气象浑穆”的独特艺术面貌。

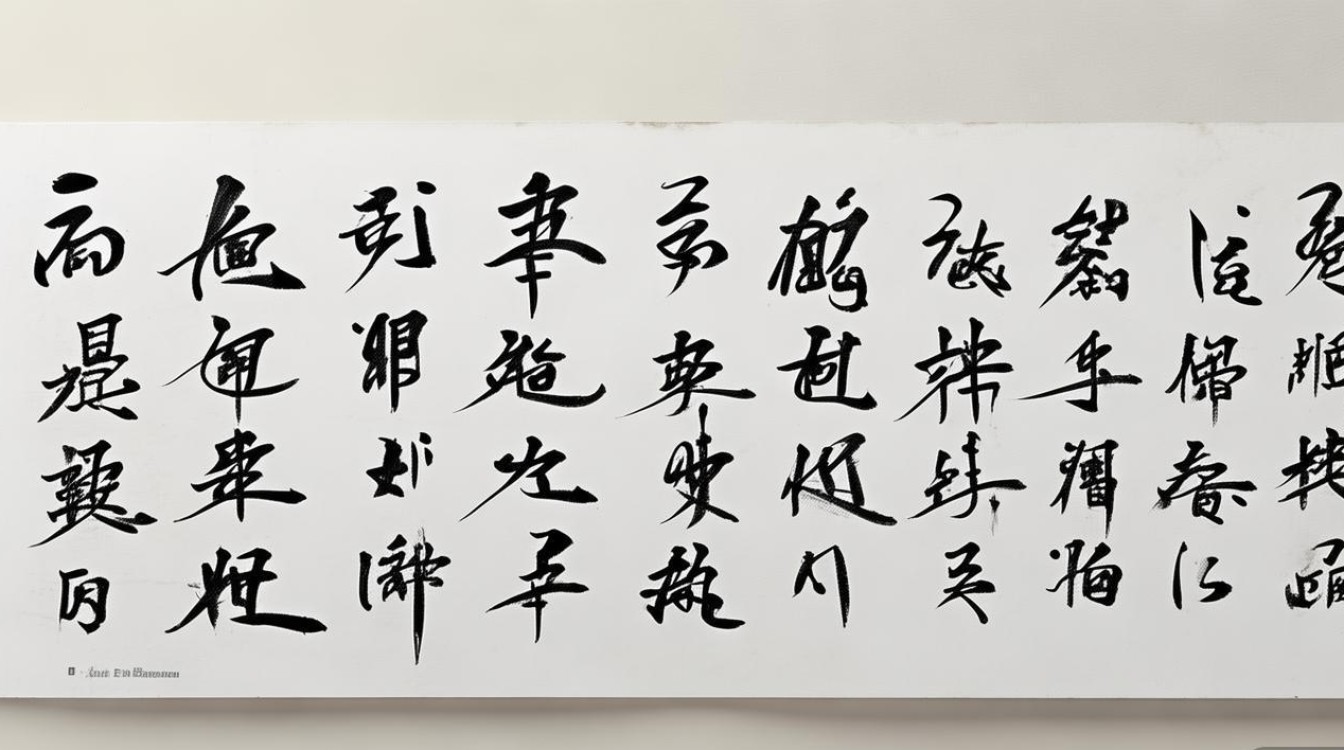

在艺术风格上,李宴清书法以行草书见长,兼擅楷、隶、篆诸体,其行草书线条遒劲而富有弹性,提按转折间尽显“屋漏痕”“折钗股”的笔法精髓,既保留“二王”书风的流美飘逸,又融入碑版书法的厚重拙朴,结字上,他打破传统书体的平正格局,以欹侧取势,疏密相生,时而密不透风,时而疏可走马,形成强烈的视觉对比与节奏感,章法布局则讲究虚实相生,行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,整体气息浑然一体,展现出“从心所欲不逾矩”的艺术自由,尤为难得的是,他的作品中始终贯穿着文人的书卷气,无论是书写经典诗文还是自作词句,字里行间都流露出对传统文化的深刻理解与个人情感的自然流露,达到了“书为心画”的至高境界。

李宴清的艺术成就离不开其对传统的深耕与师承脉络的梳理,他早年遍临历代经典碑帖,从钟繇的楷书、王羲之行草入手,上溯汉魏隶书,下至宋元明清诸家,打下了坚实的技法基础,后受近代书法大家于右任、林散之等影响,尤注重碑帖融合,将碑学的雄强笔意与帖学的雅逸韵致相结合,形成了“碑为骨、帖为韵”的创作理念,他在临摹中不拘泥于形似,而是强调对古人笔法、墨法、章法的“意”的把握,并在此基础上融入当代审美意识,使作品既古雅又鲜活,其临《兰亭序》既保留了原作的潇洒流美,又以碑学的厚重线条强化了结构的张力;其自作诗词书法,则将个人情感与笔墨技巧完美融合,展现出“书文一体”的艺术追求。

在代表作品方面,李宴清的《赤壁赋行草长卷》《心经楷书册》《金文楹联》等均堪称典范。《赤壁赋行草长卷》以苏轼名篇为内容,用笔酣畅淋漓,墨色浓淡相宜,章法跌宕起伏,将文中“寄蜉蝣于天地,渺沧海之一粟”的旷达意境表现得淋漓尽致;《心经楷书册》则以小楷写就,结字端庄而不失灵动,线条细劲而不失骨力,体现出“小中见大”的艺术匠心;《金文楹联》则融入商周金文的古朴气息,线条圆浑厚重,结字奇崛自然,展现出对书法源头的追溯与敬意。

李宴清在书法教育领域亦贡献卓著,他长期致力于书法研究与人才培养,通过讲座、 workshops、著书立说等方式,将多年创作经验与传统书法理念传授给后学,其著作《书法临帖与创作》《碑帖融合实践论》等,系统梳理了书法学习的路径与方法,为当代书法教育提供了重要参考。

| 李宴清书法风格要素解析 |

|---|

| 要素 |

| 字体 |

| 用笔 |

| 结构 |

| 章法 |

| 墨法 |

FAQs

-

问:李宴清书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

答:李宴清的“碑帖融合”主要体现在笔法、结构与气韵三个层面,笔法上,他以帖学的“使转”流畅为基础,融入碑学的“方折”与“涩笔”,增强线条的力度与质感;结构上,既保留帖体的欹侧灵动,又吸收碑体的方正沉稳,形成“奇正相生”的视觉效果;气韵上,将帖学的“雅逸”与碑学的“雄强”结合,使作品既有文人的书卷气,又具金石的厚重感,实现了“刚柔相济”的艺术平衡。

-

问:初学者如何欣赏李宴清书法?

答:初学者可从“线条、结构、意境”三个维度入手,首先观察线条的质量,看其是否遒劲有力、富有弹性,体会“力透纸背”的笔法;其次关注结字的变化,留意字形的疏密、欹正对比,感受动态平衡之美;最后品味作品的意境,通过文字内容与笔墨情感的融合,体会“书为心画”的情感表达,建议结合其代表作品《赤壁赋行草长卷》等,对比传统经典碑帖,逐步理解其“碑帖融合”的创新之处。