翟泰丰,一位在政坛与文化领域都留下深刻印记的名字,作为中国共产党的高级干部,他曾在中宣部、中国作协等重要岗位上履职尽责;作为书法家与诗人,他以笔墨为媒介,将数十年的人生积淀与家国情怀熔铸于方寸之间,形成了雄浑大气、文脉深厚的艺术风格,他的书法不仅是个人艺术追求的体现,更折射出当代中国文人“以书载道、以文化人”的精神追求。

翟泰丰的书法之路,始于家学熏陶,成于勤勉修习,幼年时受祖父影响临习颜真卿《多宝塔碑》,打下坚实的楷书基础,少年时期又系统研习欧阳询《九成宫》,培养了严谨的法度意识,青年时代,他投身革命工作,在繁忙的公务之余,仍坚持临池不辍,遍览二王行书、孙过庭《书谱》、米芾《蜀素帖》等经典,尤得王羲之“飘若浮云,矫若惊龙”的神韵,兼取米芾“风樯阵马,沉着痛快”的笔意,形成了“碑帖相融、雅俗共赏”的学书路径,他在《学书三昧》中写道:“书法者,心画也,根植传统,方能不失其本;映照时代,方能焕发其华。”这种“守正创新”的理念,贯穿其艺术生涯始终,使其作品既有深厚的传统根基,又鲜明的时代气息。

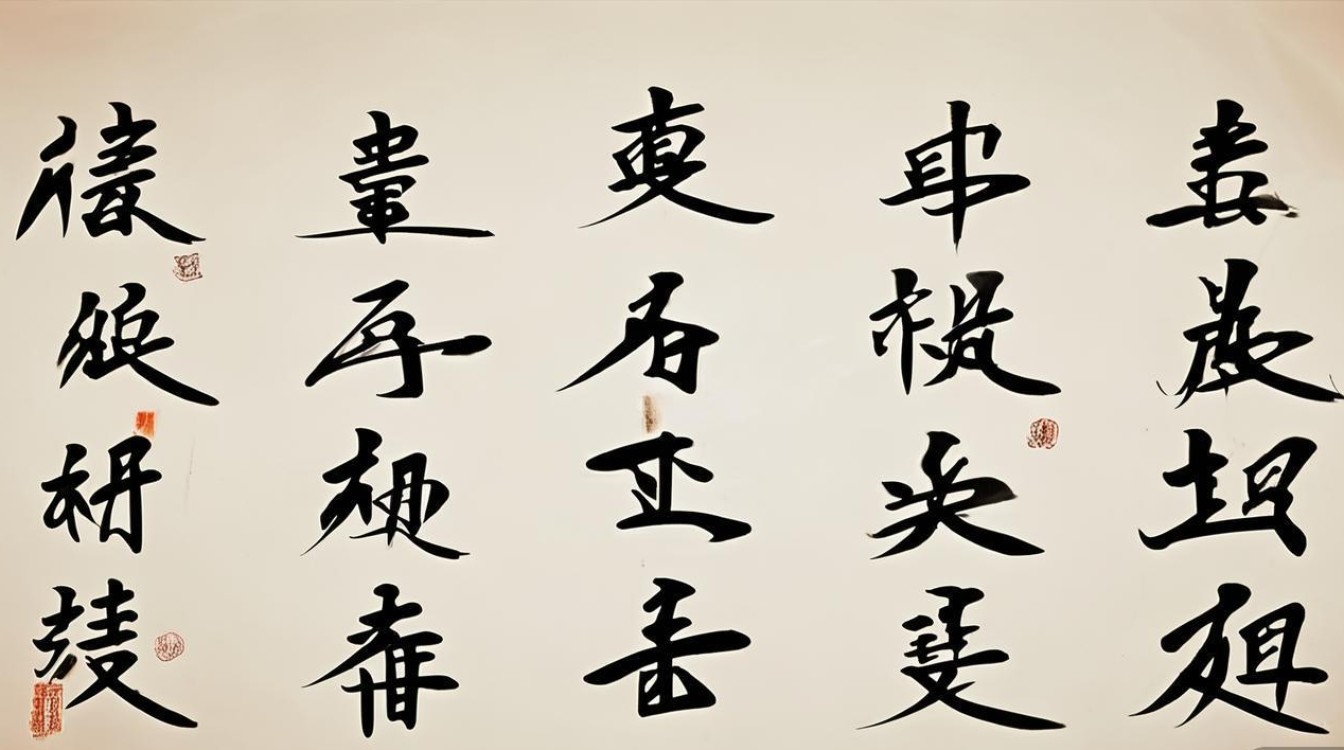

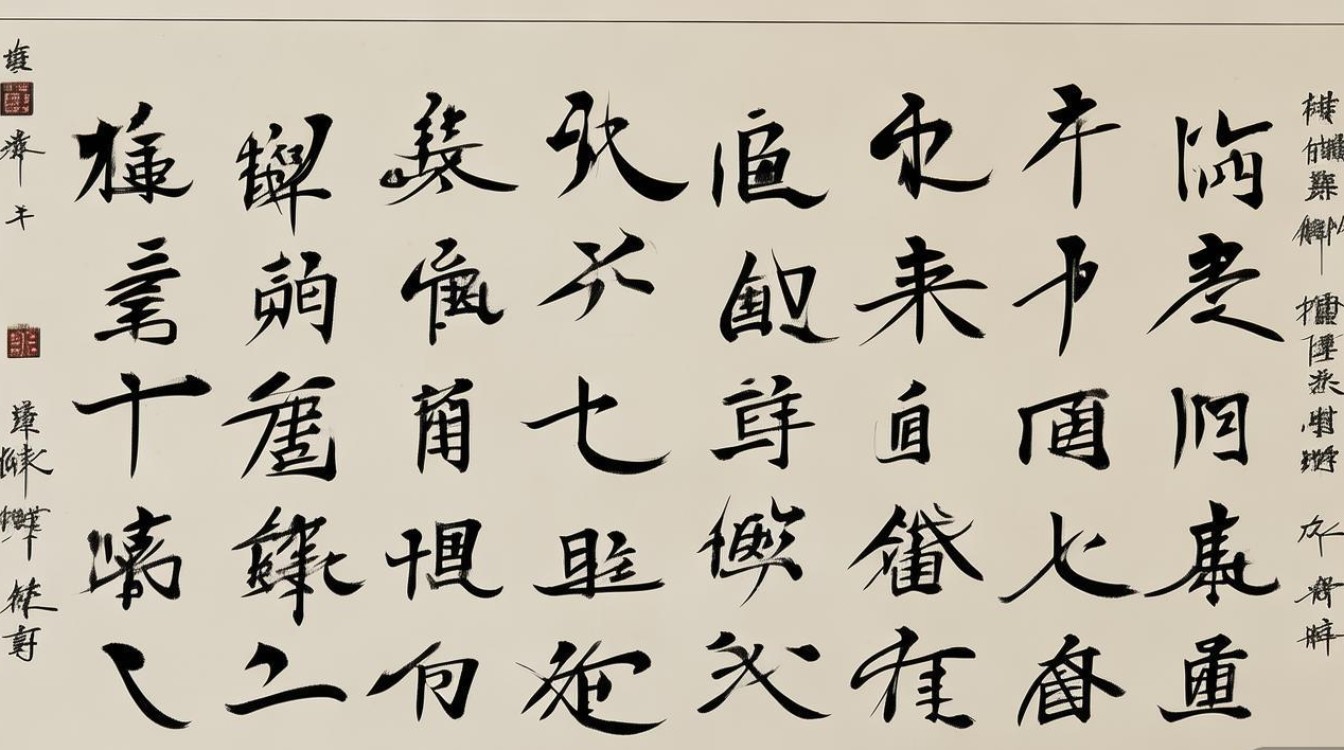

从艺术风格来看,翟泰丰的书法以行草见长,兼擅楷、隶,各体皆备而自具面目,其行草作品,用笔遒劲而不失灵动,线条刚柔相济,如“绵里裹铁”,既含碑刻的苍茫雄浑,又有帖学的流畅婉转,他注重笔画的起承转合,藏锋与露锋并用,方折与圆转交融,在疾迟变化中形成节奏感,如《沁园春·雪》行草长卷,开篇“北国风光”四字,笔势开张,字形略取横势,如高山坠石,气势磅礴;至“须晴日,看红装素裹,分外妖娆”时,行笔渐趋舒缓,线条圆润流畅,墨色温润如玉,展现出“润含春雨”的柔美;而“数风流人物,还看今朝”收尾处,则重按轻提,笔力千钧,字形拉长,如长剑出鞘,尽显“干裂秋风”的豪迈,整体章法上,他追求“行气贯通,虚实相生”,字与字、行与行之间顾盼生姿,既有疏可走马的疏朗,又有密不透风的紧凑,形成“大珠小珠落玉盘”的视觉韵律。

在楷书创作上,翟泰丰早年深研唐楷,后融入魏碑笔意,形成“楷中见隶,隶意楷形”的独特风格,其楷书作品《道德经》册页,结体端庄而不失灵动,笔画平直中见微弧,如“中”字的竖画,末端略向左上倾斜,既保留了唐楷的严谨法度,又融入了魏碑的拙朴之气;用笔上,他讲究“屋漏痕”的质感,线条沉稳厚重,起笔藏锋逆入,收笔顿笔回锋,如“道”字的走之底,一波三折,含蓄而富有张力,这种“楷隶相融”的处理,使其楷书既具庙堂之高的庄重,又含山林之逸的雅致,打破了传统楷书的板滞感,赋予其鲜活的生命力。

墨法运用上,翟泰丰善用浓淡枯湿的变化,增强作品的层次感与意境美,他常说:“墨分五色,贵在自然。”其作品中,浓墨处如“万岁枯藤”,苍劲老辣,力透纸背;淡墨处如“轻烟浮云”,朦胧飘逸,意境悠远;枯笔处则飞白频现,如“屋漏痕”般自然天成,展现出“人书俱老”的艺术境界,如《赤壁怀古》四条屏,以浓墨书写“大江东去”的开篇,气势如虹;中间“乱石穿空,惊涛拍岸”转为淡墨,线条渐细,如波涛起伏;一樽还酹江月”则以枯笔收尾,墨色枯润相间,营造出“人生如梦,一尊还酹江月”的苍茫意境,让观者仿佛置身赤壁古战场,感受历史的沧桑与人生的感慨。

| 风格维度 | 具体特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 用笔 | 遗劲灵动,方圆兼备,融合碑帖笔意,藏锋露锋并用 | 《沁园春·雪》行草长卷、《赤壁怀古》四条屏 |

| 结体 | 平正中见险绝,大小错落,疏密有致,楷隶相融 | 《道德经》楷书册页、《心经》小楷 |

| 章法 | 行气贯通,虚实相生,布局疏朗大气,字字顾盼生姿 | 《兰亭序》临作、《将进酒》行草中堂 |

| 墨法 | 浓淡枯湿变化丰富,层次分明,自然天成,意境悠远 | 《春江花月夜》行草长卷、《古诗四首》条幅 |

翟泰丰的书法,不仅是艺术技巧的展现,更是人文精神的载体,他常以经典诗词、领袖著作、时代主题为创作内容,将个人情感与家国情怀融为一体,如书写“为人民服务”时,笔力沉雄,字形端庄,每一笔都如磐石般坚定,体现公仆的责任与担当;书写“绿水青山就是金山银山”时,行笔流畅,墨色清新,线条如流水般蜿蜒,传递生态发展的理念;书写抗疫诗词时,则用笔急促,墨色浓重,展现出万众一心、共克时艰的精神力量,他认为“书法是时代的镜子,既要传承古法,更要反映时代”,这种“笔墨当随时代”的创作理念,使他的作品既有传统文化的底蕴,又有鲜明的时代特色,成为连接传统与现代的桥梁。

在社会影响方面,翟泰丰的书法作品多次参加“中国当代书法展”“全国书法篆刻展”等国内外重要展览,并被中国国家博物馆、中国美术馆、中国人民革命军事博物馆等机构收藏,他曾任中国书法家协会理事、中国书画名家馆联会顾问等职,积极推动书法艺术的普及与发展,组织“书法公益大讲堂”“青少年书法大赛”等活动,深入基层、学校传授书法技艺,培养了一批书法爱好者,他还著有《翟泰丰书法集》《翟泰丰诗书选》《学书三昧》等著作,将自己的学书心得与艺术理念分享给大众,为书法艺术的传承与发展作出了重要贡献。

作为一位“学者型书法家”,翟泰丰的书法之所以能达到如此高的艺术境界,离不开他深厚的文化修养与丰富的人生阅历,他常说:“书法功夫在书外,只有读万卷书、行万里路,才能写出有灵魂的作品。”他在工作中坚持读书学习,涉猎经史子集、诗词歌赋,深厚的学养为书法创作注入了文化内涵;他走遍祖国大江南北,从名山大川中汲取灵感,将自然之美融入笔墨,使作品充满生命力,这种“外师造化,中得心源”的创作路径,使其书法既有“书卷气”,又有“金石气”,更有“时代气”,形成了独特的艺术风貌。

翟泰丰的书法,以其雄浑大气的风格、深厚的文化底蕴、鲜明的时代特色,在当代书坛独树一帜,他用笔墨诠释了一位共产党员的初心与使命,展现了一位文人书法家的家国情怀与艺术追求,他的作品不仅是艺术珍品,更是激励后人传承中华优秀传统文化、投身时代建设的宝贵精神财富,正如他在《自述诗》中所言:“铁肩担道义,妙手著文章,墨海扬波处,丹心照汗青。”这既是他人生的写照,也是他书法艺术的灵魂所在。

FAQs

问:翟泰丰的书法如何体现“碑帖融合”的艺术特点?

答:翟泰丰的“碑帖融合”主要体现在用笔与结体的创新上,他早年临习颜真卿、欧阳询等唐楷碑版,汲取了碑学的雄强、厚重之气,用笔方折刚劲,笔画如“铁画银钩”;后深入研习二王、孙过庭、米芾等帖学经典,吸收了帖学的流畅、婉转之美,行笔圆转灵动,线条如“行云流水”,在创作中,他将碑的“骨”与帖的“韵”相结合:用笔上,方圆兼备,既有碑的力度,又有帖的韵律;结体上,既见碑的沉稳方正,又显帖的欹侧变化,例如其行草作品《沁园春·雪》,转折处方中带圆,如“折钗股”般柔韧;线条粗细对比强烈,既有碑的苍茫质感,又有帖的飘逸气韵,形成了“刚柔并济、古雅新妍”的独特风格,充分体现了碑帖融合的艺术追求。

问:翟泰丰作为官员书法家,其书法创作如何平衡政治身份与艺术个性?

答:翟泰丰在书法创作中,始终将政治责任感与艺术个性相统一,他坚持以笔墨为时代服务,书法内容多围绕党的方针政策、经典诗词、时代主题展开,如书写“为人民服务”“不忘初心,牢记使命”等,体现官员的文化自觉与使命担当;在艺术形式上,他坚持个性表达,不拘泥于传统范式,而是以真情实感注入笔墨,形成独特的艺术风格,他认为“书法是心画,人品决定艺品”,因此在创作中既注重作品的思想性,传递正能量,又追求艺术性,通过线条、墨色、章法的变化展现个人情感与审美追求,例如其抗疫主题书法作品,内容紧扣时代脉搏,形式上则采用行草书,笔势奔放,墨色浓重,既展现了抗疫斗争的紧张激烈,又抒发了战胜疫情的坚定信念,实现了政治身份与艺术个性的和谐统一,使书法成为“文以载道”的生动载体。