明代初期,书法艺术在经历了元代的复古思潮后,逐渐形成了以“台阁体”为代表的官方书风,而沈度正是这一书风的奠基人与核心人物,沈度(1357-1434),字民则,号自乐,松江华亭(今上海松江)人,永乐年间以善书入翰林,官至侍讲学士,被明成祖朱棣誉为“我朝王羲之”,其书法风格深刻影响了明代前期的书坛格局,成为馆阁体书法的典范。

沈度生活的时代,正值明初政权巩固、文化重建之际,朱元璋建立明朝后,为强化中央集权,在文化领域推行“科举取士”与“馆阁制度”,要求书法“端雅正大”,以服务于政治文书的规范性与权威性,沈度顺应这一时代需求,将书法的实用性与审美性结合,创造出一种端庄匀称、雍容典雅的书风,后世称为“台阁体”,其弟沈粲亦以书法名世,兄弟二人并称“云间二沈”,而沈度以楷书成就更为突出,被尊为“馆阁之冠”。

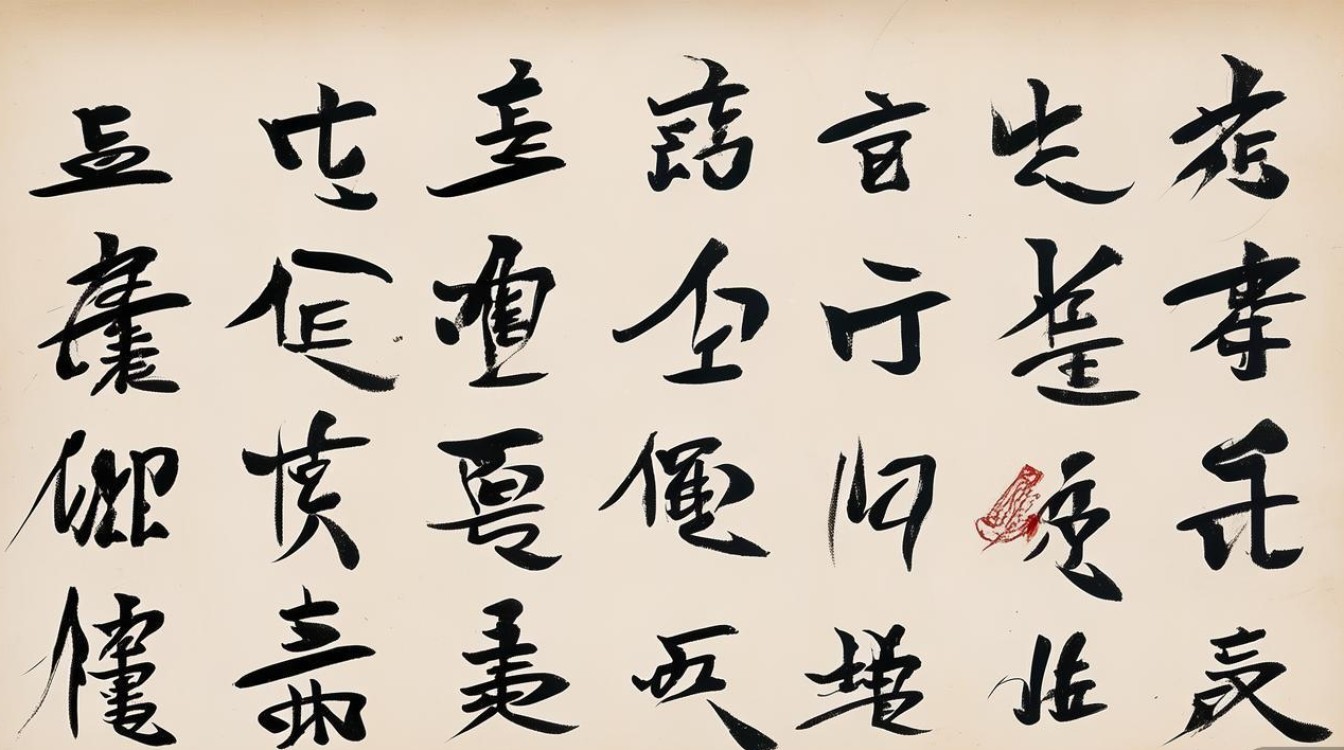

沈度书法的核心特质在于“法度严谨”与“气度雍容”,他以楷书为主要书体,兼行书,用笔圆润含蓄,起收笔藏锋不露,行笔稳健匀速,笔画间少有飞白或顿挫,呈现出一种温润如玉的质感,结体上,他取法欧阳询的楷法,中宫收紧,笔画向四周均匀舒展,字形略呈扁方,重心平稳,避免欹侧险怪;章法则字字独立,行列整齐,字距与行距疏朗有致,整体布局疏密得当,毫无局促之感,这种风格既满足了官方文书对“清晰易识”的要求,又通过笔画与结构的精微处理,传递出“庙堂之气”的庄重与典雅,明代解缙在《春雨杂述》中评价其“丰腴悦泽,自成一格”,正点出了其书法“丰而不腻,润而不媚”的审美特征。

沈度的传世作品以楷书为主,代表作有《敬斋箴》《谦益斋铭》《四箴卷》等。《敬斋箴》是其小楷典范,结体方正谨严,笔画细劲而不失弹性,字字如珠玉般排列,展现出极高的控笔能力与法度修养;《谦益斋铭》则笔势稍纵,融入行书笔意,在端庄中见流动,堪称台阁体向行书过渡的佳作;《四箴卷》取法虞世南,用笔更为圆融,笔画间呼应紧密,气韵连贯,体现了其对晋唐书法的深刻理解,这些作品不仅成为明代科举书法的范本,更被宫廷收藏,赐予重臣,具有极高的艺术与文献价值。

作为台阁体的开创者,沈度书法的历史影响具有双重性,从积极层面看,他规范了明代官方书法的标准,推动了书法艺术的普及与传承,其“端雅正大”的风格符合儒家“中庸”的审美理想,成为明代文化软实力的重要象征,随着馆阁体被科举制度强化,后世也逐渐对其缺乏个性、趋于程式化提出批评,清代傅山曾批评“俗书姿媚”,正是针对台阁体末流的僵化而言,但不可否认,沈度本人在法度与个性之间取得了平衡,其作品中的“雅正”并非刻板,而是基于深厚功力的自然流露,这种“戴着镣铐跳舞”的艺术实践,为后世提供了规范与创新并重的书法范式。

以下为沈度书法风格特点简表:

| 特征维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 用笔 | 圆润含蓄,藏锋起收,行笔稳健,少有飞白,笔画匀称如“绵里裹铁” |

| 结体 | 中宫收紧,笔画均匀舒展,字形略扁,重心平稳,避免欹侧,取法欧阳询楷法 |

| 章法 | 字字独立,行列整齐,字距行距疏朗,整体疏密得当,秩序井然 |

| 气韵 | 雍容典雅,端庄正大,兼具庙堂之气与文人书卷气,体现“丰腴温润”的审美理想 |

相关问答FAQs

问:沈度的“台阁体”与唐代楷书(如欧阳询、颜真卿)有何异同?

答:相同点在于均重视法度与楷书规范,用笔结体皆有严谨法度,不同点在于:唐代楷书追求“险劲”与“骨力”(如欧楷的险绝、颜楷的雄浑),个性鲜明;而沈度台阁体更强调“端雅”与“实用”,用笔圆润、结体匀称,弱化个性差异,突出整体秩序感,风格更趋统一与温和,这是由明代馆阁文化对书法“实用至上”的要求决定的。

问:后世为何对沈度书法评价存在分歧?

答:评价分歧源于其书法的双重属性,沈度以深厚功力规范了明代书法标准,其“雍容典雅”的风格符合官方与文人的审美理想,被尊为“馆阁之冠”;随着馆阁体在科举中的僵化,末流书法沦为“千人一面”的“俗书”,清代碑学兴起后,批评者认为其缺乏个性与创造力,但客观而言,沈度本人在法度与艺术性上达到了平衡,其传世作品仍具高度审美价值,分歧的本质是对“书法功能”(实用vs.抒情)的不同侧重。