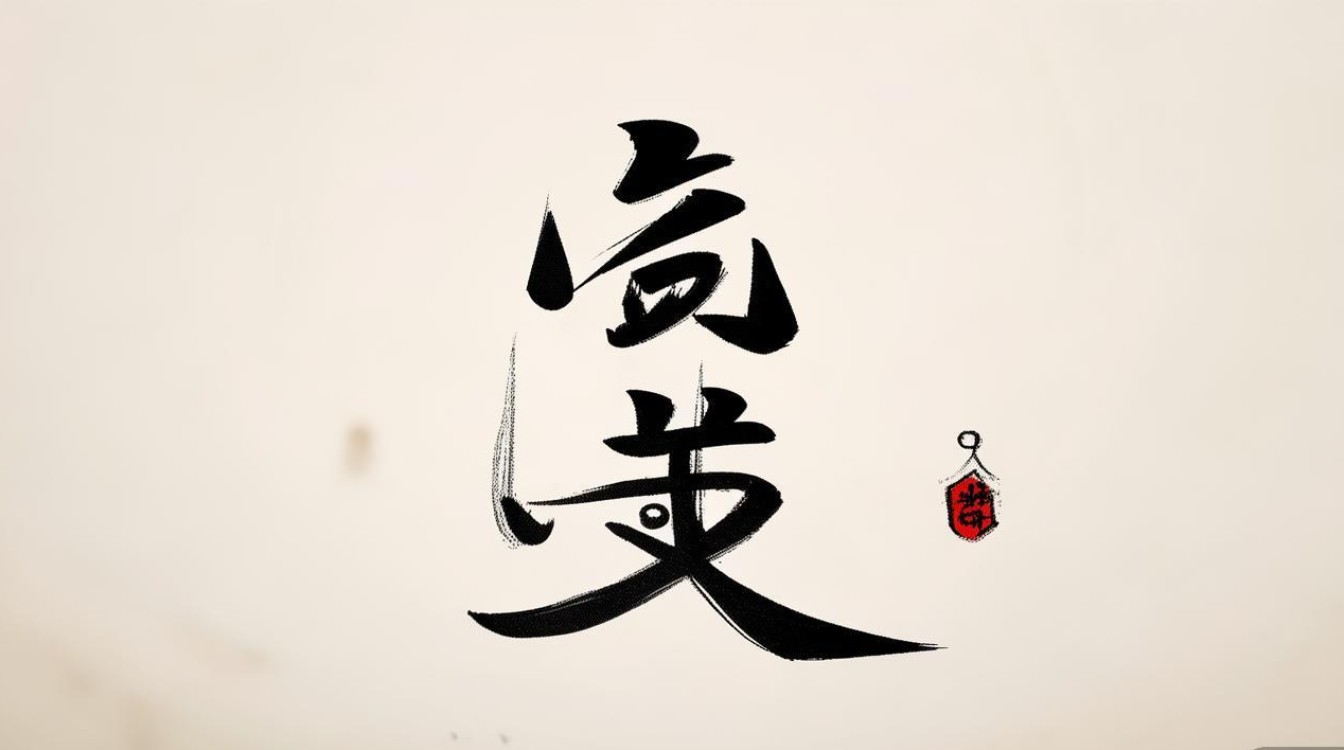

“寇”字在书法艺术中承载着深厚的历史文化内涵,其字形演变与书写技巧不仅反映汉字发展的脉络,也展现了历代书家对结构美、线条美的独特追求,从甲骨文的象形描摹到楷书的规范定型,再到行草书的灵动挥洒,“寇”字的书写始终在“守正”与“创新”之间平衡,成为书法爱好者研习字形结构与笔法韵律的重要范本。

“寇”字的字形演变:从象形到规范的千年跨越

“寇”字的构形蕴含着古人对社会现象的直观认知,其演变历程清晰展现了汉字从“画成其物”到“形声相益”的成熟过程。

在甲骨文阶段,“寇”字以象形手法描绘了手持器械侵入房屋的场景:上部是“宀”(房屋),下部左侧为“元”(头,象征人身),右侧为“攴”(手持器械),整体表现了“劫掠侵犯”的本义,这种具象化的构形,线条简练而充满张力,笔画多呈方折,带有浓郁的图画色彩,如商代甲骨文中的“寇”字,“宀”部如屋顶般覆盖,“攴”部的器械斜向伸出,动态感十足。

至西周金文,“寇”字的线条趋于圆转流畅,“宀”部的弧度增大,“元”与“攴”的组合更为紧凑,结构开始从“画意”向“符号化”过渡,如《大盂鼎》铭文中的“寇”字,笔画粗细均匀,排列规整,已初具后世“上下结构”的雏形。

秦代小篆的推行,“寇”字进入“书同文”的规范化阶段,此时字形被彻底线条化,“宀”部变为对称的弧形,“元”的撇画延长并与“攴”的横画相接,整体结构匀称紧凑,《说文解字》中“寇,暴也,从攴,完声”的解读,也印证了其形声字的定型——虽保留“攴”表意,但“完”(元)已主要承担表音功能,汉代隶书的出现,“寇”字迎来了“隶变”的关键突破:“宀”部的点画化处理,“元”的横画变波磔,“攴”的捺画被简化为长点,彻底打破了古文字的象形框架,形成了“上宀下元攴”的稳定结构,为楷书奠定了基础。

魏晋以后,楷书成为“寇”字的最终定格形态,此时笔画平直方正,结构严谨对称,“宀”部首点居中,“元”的撇画舒展,“攴”的横折顿笔分明,整体既保持“险中求稳”的平衡感,又凸显汉字的秩序美,如《魏碑》中的“寇”字,方笔为主,棱角分明,展现了北朝书法的雄浑气象;而唐代楷书则进一步强化了笔画间的呼应关系,使“寇”字的结构更为精妙。

以下是“寇”字字形演变的简要梳理:

| 时期 | 字形形态特点 | 结构变化趋势 | 代表载体 |

|---|---|---|---|

| 甲骨文 | 象形,方折线条,场景化强 | 独体象形,结构松散 | 商代甲骨卜辞 |

| 金文 | 线条圆转,组合紧凑 | 开始向上下结构过渡 | 西周《大盂鼎》铭文 |

| 小篆 | 线条匀称,形声字定型 | 结构对称化,符号化增强 | 秦代《泰山刻石》 |

| 隶书 | 笔画波磔,简化象形元素 | 彻底打破古文字结构,定型为今文 | 汉代《曹全碑》 |

| 楷书 | 笔画方正,结构严谨对称 | 最终定格为“宀+元+攴”稳定结构 | 唐代欧阳询《九成宫》 |

书法艺术中的“寇”字:书体风格与笔法韵律

在不同书体中,“寇”字的书写呈现出截然不同的美学特征,书家通过笔法的刚柔、结构的疏密、墨色的浓淡,赋予其独特的艺术生命力。

楷书:端庄严谨,法度为宗

楷书中的“寇”字以“结构精准”为核心,要求笔画“横平竖直,点画分明”,欧阳询的楷书堪称典范,其《九成宫醴泉铭》中的“寇”字,“宀”部首点如高峰坠石,侧点与横钩形成上扬之势;“元”的横画细劲有力,撇画从横画中部起笔,舒展而含蓄;“攴”部的横折顿笔刚健,竖画垂直如松,最后一点如“高山坠石”,力透纸背,整体结构上紧下松,“宀”部覆盖,“元攴”部沉稳,既遵循“中宫收紧,四肢舒展”的结字法则,又险中求稳,展现出“欧体”险劲清秀的风格,颜真卿的“寇”字则别具一格,《多宝塔碑》中的写法以“雄浑”见长:“宀”部横画粗壮,钩画饱满如铁;“元”的撇画厚重,捺画藏锋;“攴”部横折带圆,竖画内收,整体笔画丰腴,气势开张,体现了“颜体”的端庄大气。

行书:流畅自然,连带生辉

行书中的“寇”字在楷书基础上简化笔画,强调笔画的连贯与呼应,王羲之《兰亭序》(摹本)虽未直接出现“寇”字,但其行书笔法对后世书写“寇”字影响深远——书写时“宀”部的点画与横钩自然连带,“元”的撇画与“攴”的横画顺势相接,最后一捺以游丝收笔,使上下结构融为一体,苏轼的行书“寇”字则更显“丰腴跌宕”,《黄州寒食帖》的笔意用于“寇”字时,“宀”部横画向右上方倾斜,形成欹侧之势;“元”的撇画舒展如兰叶,“攴”部以圆转代替方折,整体笔画粗细变化丰富,墨色浓淡相宜,展现出“苏体”的天真烂漫。

草书:简练奔放,意象为上

草书中的“寇”字高度符号化,笔画大量简省,注重整体气韵的表达,怀素《自叙帖》中的“寇”字,以“宀”部两点代之,一笔带过;“元”与“攴”部合并为连绵的曲线,最后一捺以长点收束,整体如“飞鸟出林,惊蛇入草”,线条狂放而不失法度,体现了“狂草”的奔放气势,明代祝允明的草书“寇”字则在简省中保留辨识度,“宀”部以弧点代横,“攴”部的“又”部夸张变形,笔画穿插错落,展现出“破体”的奇崛之美。

“寇”字的书写技巧:笔画与结构的平衡之道

书写“寇”字需兼顾“笔画精到”与“结构合理”,二者相辅相成,缺一不可。

笔画要点:刚柔并济,力藏其中

- “宀”部:首点要峻拔,如“石坠地”,位置居中或略偏右;横钩要“横平而右昂”,钩画短促有力,切忌轻飘。

- “元”部:横画要细劲,起笔藏锋,收笔顿挫;撇画要从横画中部或略右处起笔,舒展而有力,避免僵硬。

- “攴”部:横折要“折钗股”,方中带圆;竖画垂直如悬针,收笔含蓄;最后一点要“如瓜子点”,饱满灵动,与撇画形成呼应。

结构要点:上覆下载,穿插避让

“寇”字为上下结构,需遵循“上紧下松、中宫收紧”的原则:“宀”部要“覆盖”下部,不宜过大,否则头重脚轻;“元”部的撇画要穿插到“宀”下方,与“攴”部形成左右支撑;“攴”部的捺画(或长点)要伸展,平衡整体重心,避免结构松散,如楷书中,“元”的撇画与“攴”的横画可略微靠近,形成“密不透风”的紧凑感,而“攴”的最后一笔则向外伸展,达到“疏可走马”的疏密对比。

相关问答FAQs

问:书法创作中,“寇”字的“攴”部如何处理才能既规范又有神采?

答:“攴”部是“寇”字的精神所在,书写需注意三点:一是横折的“方圆兼备”,方笔显刚劲,圆笔添柔韧,可根据书体风格选择,如楷书宜方,行书可圆;二是竖画的“垂直挺拔”,收笔要含蓄,避免尖锐;三是最后一点的“灵动呼应”,其位置应与“元”的撇画形成左右平衡,如楷书中点可稍重,行草书中可化为游丝,增强连贯性,以颜真卿“攴”部为例,其横折以“屋漏痕”笔法写出,圆劲含力,竖画内收,点画饱满,既规范又不失雄浑之气。

问:初学者练习“寇”字时,最容易犯哪些结构错误?如何纠正?

答:初学者常见错误有三:一是“宀”部过大,下部空间局促,导致整体失衡,需将“宀”部横画缩短,首点居中,控制覆盖范围;二是“元”与“攴”部脱节,左右分离,应通过“元”的撇画向左下伸展、“攴”的横画向右上呼应,增强笔画间的连带感;三是“攴”部捺画(或长点)过短,重心不稳,需适当延长,末端略上扬,与“宀”部形成上下呼应,纠正方法可多临摹楷书范本(如欧、颜楷书),用“米字格”分析笔画位置,先求“结构准确”,再求“笔法生动”。