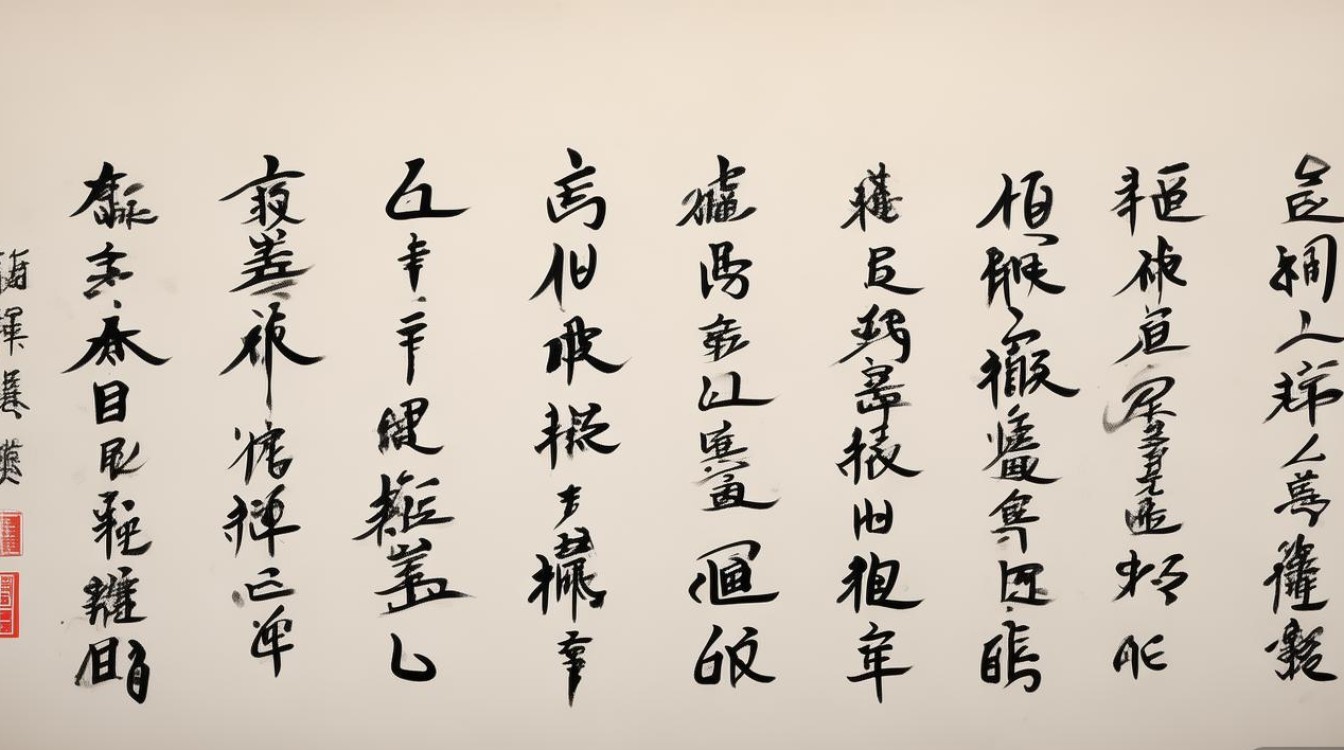

王学超的书法艺术在当代书坛以其深厚的传统根基与鲜明的时代个性独树一帜,其作品既承续了古典书法的笔墨精神,又融入了当代审美的新质,形成了兼具金石气书卷意与个人情致的艺术风貌,作为一位在篆、隶、楷、行、五体皆有涉猎的书法家,王学超的创作始终以“守正创新”为准则,在碑帖互鉴中探寻书法语言的多元可能,其艺术历程与风格演变,堪称当代中书法家传承与革新的生动缩影。

王学超的书法启蒙始于家学,幼年受祖父熏陶临习《玄秘塔碑》《多宝塔碑》,打下坚实的楷书基础,青年时期考入美术学院书法专业,系统研习书法史论与技法,师从多位名家,主攻汉隶与魏碑,兼及二王行草,这一阶段的他,以“穷源竟流”的态度广泛取法,从《张迁碑》《曹全碑》的方劲古朴中体悟笔力,从《郑文公碑》《张猛龙碑》的雄强茂密中汲取结构,同时深入研读《书谱》《艺舟双楫》等理论著作,将技法实践与审美思考紧密结合,中年以后,其创作逐渐转向“融会贯通”,以篆隶为基,行草为用,将碑学的刚健与帖学的婉约相融合,形成了“以隶为骨,以行为韵,以篆为魂”的独特风格,其作品多次入选全国书法展并获奖,被多家美术馆、博物馆收藏,同时致力于书法教育,培养后学,为书法艺术的传承与发展贡献良多。

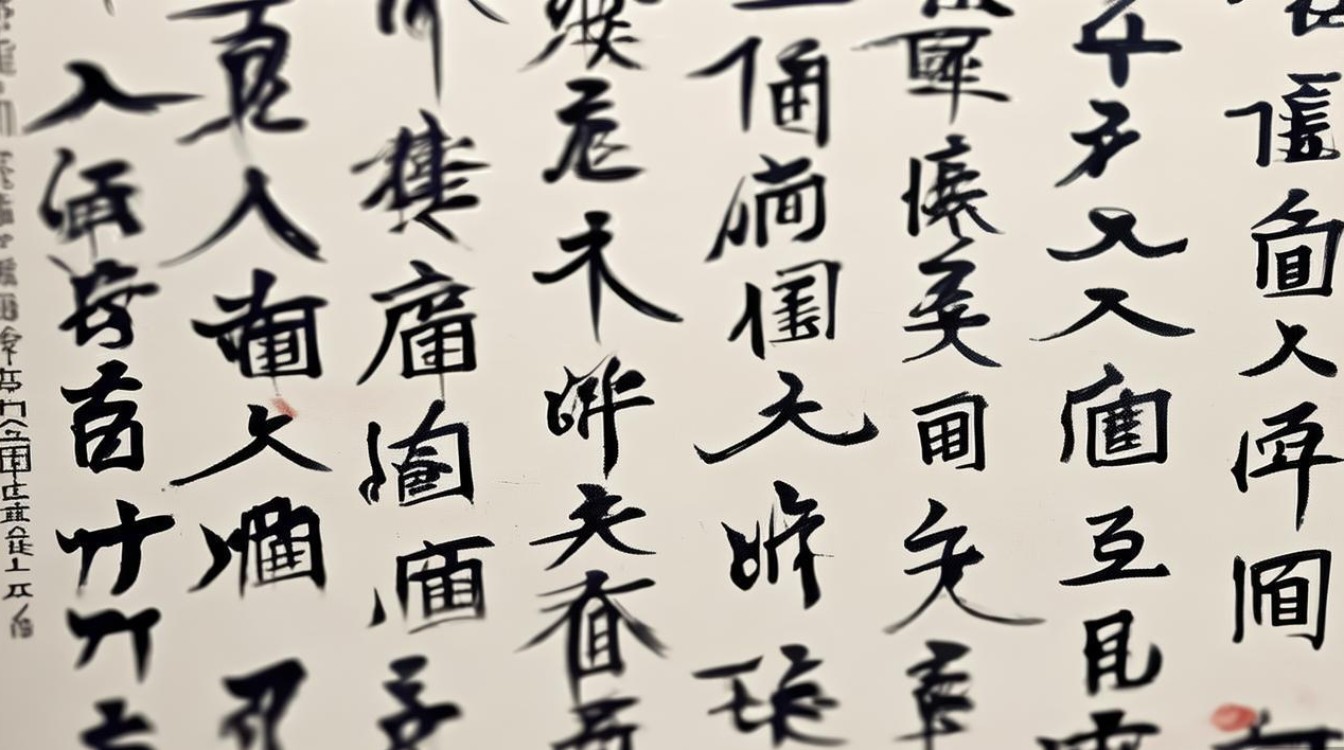

王学超的书法风格以“质妍互见”为核心特征,五体皆能而尤以行草与隶书见长,其行草作品取法“二王”的流美,又融入碑学的沉雄,用笔上讲究“屋漏痕”与“锥画沙”的结合,线条圆中寓方,刚柔相济,既含篆书的凝重,又有行草的灵动,结字上打破平正之态,以欹取正,疏密有致,字形大小错落,如“乱石铺街”,却于变化中求统一,展现出“既雕既琢,复归于朴”的审美境界,代表作《赤壁赋卷》全长八米,以行草写成,通篇气脉贯通,结字随势生形,笔势连绵而不失节奏,墨色由浓渐淡,枯润相生,既保留了苏轼《寒食帖》的萧散简远,又融入了魏碑的方劲笔意,堪称“碑帖融合”的典范之作。

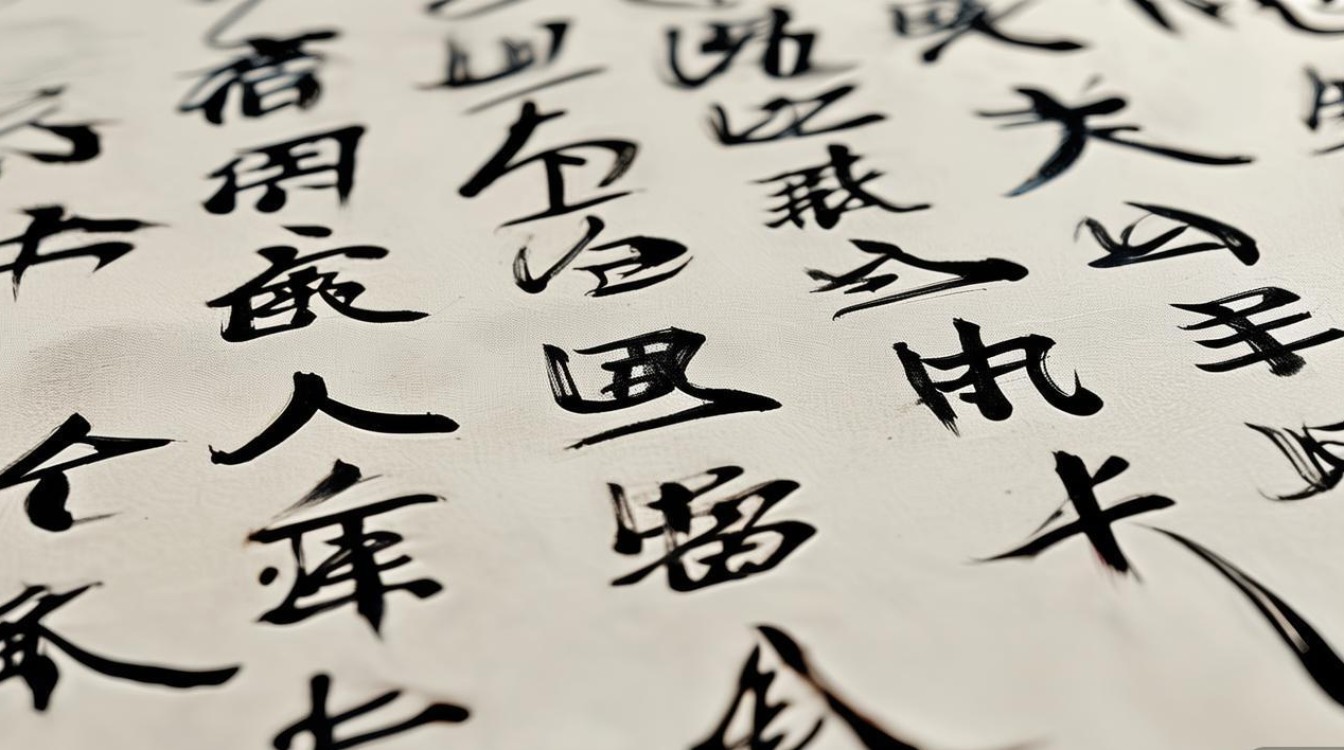

其隶书作品则直取汉隶神髓,兼采清人伊秉绶、金农之长,用笔方圆兼备,横画“蚕头燕尾”分明而不过分夸张,竖画如铁画银钩,沉稳厚重;结字茂密开张,中宫紧缩而四维舒展,呈现出“雄强朴茂、大气磅礴”的气象,如《四条屏·古文名句》,每字独立而气韵相连,笔画间穿插避让,既守汉隶法度,又具时代气息,将传统隶书的“金石味”转化为更具视觉冲击力的现代审美表达,其篆书作品取法《散氏盘》《毛公鼎》,线条圆劲如屈铁,结构错落有致,展现出对先秦书法的深刻理解;楷书则以魏碑为基,融入唐楷法度,用笔方峻,结字险绝,既有《龙门二十品》的雄强,又有欧阳询的严谨,形成了“奇正相生”的独特风貌。

在技法层面,王学超对笔墨纸砚的运用已臻化境,其用笔讲究“以笔为骨,以墨为肉”,中锋、侧锋、逆锋、顺锋交替使用,提按顿挫间尽显变化,墨色上追求“五色兼备”,浓淡干湿焦层次分明,尤其擅长运用“涨墨”与“枯笔”,通过墨色的自然渗透与笔法的飞白效果,增强作品的空间感与节奏感,章法布局上,他注重“计白当黑”,虚实相生,无论是条幅、横披还是手卷,都能根据内容调整字距、行距,形成疏可走马、密不透气的节奏对比,使作品在形式与内容上达到高度统一,为更直观展示其技法特点,现将王学超书法的核心技法归纳如下:

| 技法维度 | 具体特点 | 代表作品中的体现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,提按顿挫,中锋为主,侧锋为辅 | 《赤壁赋卷》中“江上清风”的“江”字,起笔方峻,行笔中锋收笔含蓄,侧锋取势 |

| 结字 | 欹正相生,疏密有致,以隶为骨,以行为韵 | 隶书《四条屏》中“和”字,中宫紧缩,横画舒展,既稳重大气又灵动活泼 |

| 章法 | 虚实相生,计白当黑,气脉贯通 | 手卷《兰亭集序临本》中,行距疏朗,字距错落,形成“行云流水”般的节奏感 |

| 墨法 | 浓淡干湿焦五色兼备,善用涨墨与枯笔 | 行草《李白诗轴》中,“飞流直下三千尺”一句,墨色由浓转枯,枯笔飞白增强气势 |

王学超的艺术成就不仅体现在创作层面,更在于他对书法传统的深刻理解与当代转化的思考,他认为,书法艺术的核心是“写心”,技法只是表达情感的载体,因此在创作中始终强调“字外功”的积累,将文学、哲学、绘画等素养融入书法,他的作品内容多为古典诗词、自作诗文,文字内容与笔墨形式相得益彰,既传递了传统文化的底蕴,又展现了当代文人的精神追求,在教育上,他主张“技进乎道”,注重培养学生的传统功底与独立思考能力,提出“临帖—创作—养性”的三阶学习法,影响了众多后学。

王学超的书法艺术以其深厚的传统底蕴、鲜明的个人风格与当代价值,成为连接古典与现代的重要桥梁,他的创作实践证明,书法艺术并非静止的传统,而是在传承中不断革新的生命体,唯有扎根传统、立足时代、心系笔墨,才能创作出真正打动人心的作品,随着其艺术探索的深入,王学超的书法必将为当代书坛带来更多启示与可能。

FAQs

Q1:王学超书法的师承渊源有哪些?对他的创作产生了哪些影响?

A:王学超的师承可分为家学与学院派两大体系,家学方面,幼年祖父以唐楷启蒙,奠定了其严谨的法度意识;学院派阶段,他系统研习汉隶、魏碑,师从多位碑帖兼擅的名家,同时深入研习书法理论,这种“碑帖双修”的师承渊源,使其作品既有帖学的流美婉转,又有碑学的雄强厚重,形成了“质妍互见”的独特风格,他对《书谱》《艺舟双楫》等理论的研习,也使其创作兼具技法的精准与审深的自觉。

Q2:王学超的书法在当代有何独特价值?

A:王学超书法的当代价值主要体现在三个方面:其一,在“碑帖融合”的探索中,他以篆隶为骨、行草为韵,解决了碑学易“刚健”而失之板滞、帖学易“流美”而失之纤弱的问题,为当代书法创作提供了新的范式;其二,他将“写心”作为创作核心,强调技法与情感的统一,使书法超越了单纯的笔墨技巧,成为表达当代文人精神追求的载体;其三,在书法教育上,他提出的“三阶学习法”注重传统功底与独立思考的结合,为培养新时代书法人才提供了有效路径。