吴健华书法,作为当代书坛中融合传统底蕴与时代精神的代表性艺术实践,其作品以深厚的文化根基、鲜明的个人风貌和多元的艺术探索,赢得了业界的广泛关注与认可,吴健华自幼浸润于传统文化,早年遍临碑帖,从汉魏的雄浑古朴到唐法的法度森严,从宋意的尚意抒情到明清的个性张扬,皆深入堂奥,为其书法创作奠定了坚实的传统基础,在此基础上,他跳出“泥古不化”的桎梏,以当代审美视角重构笔墨语言,逐渐形成了“雄强中见灵秀,厚重中蕴雅逸”的独特风格,其书路涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行草和隶书成就最为突出,既承袭了经典书法的“筋骨血肉”,又注入了属于这个时代的“精气神”。

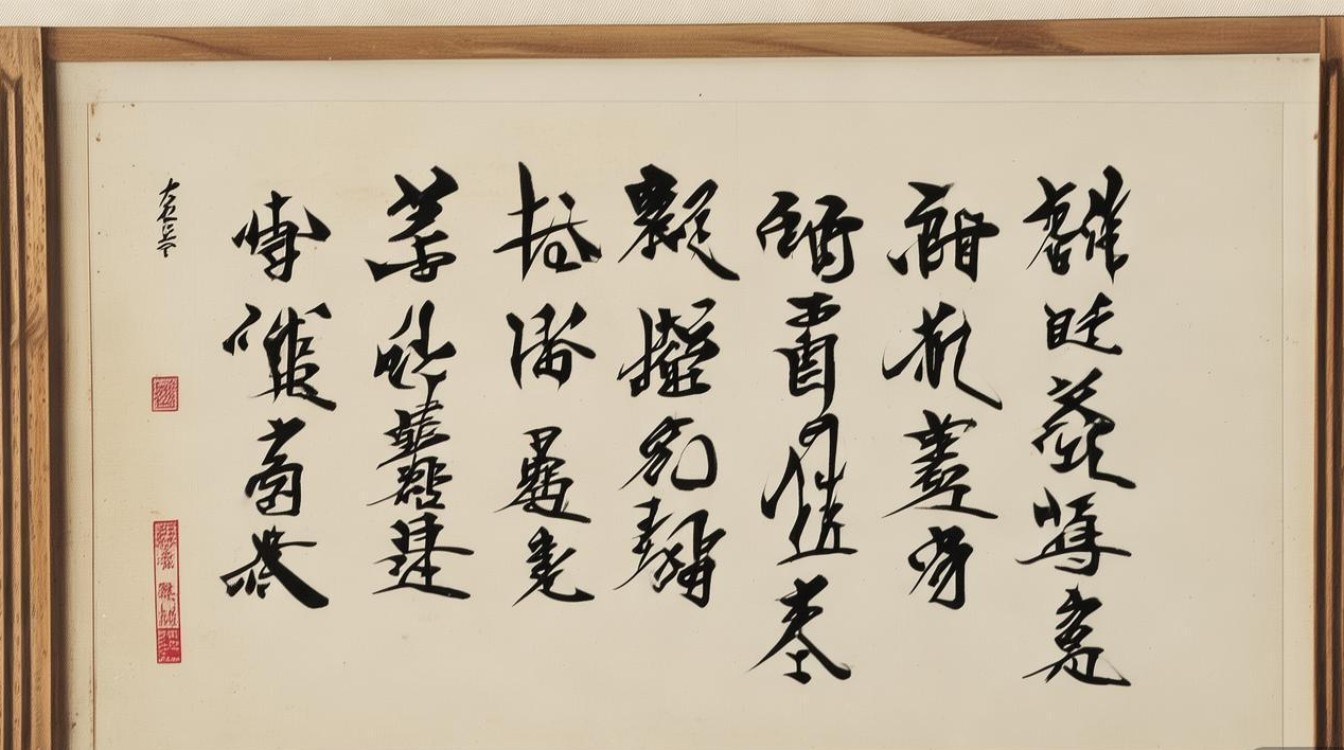

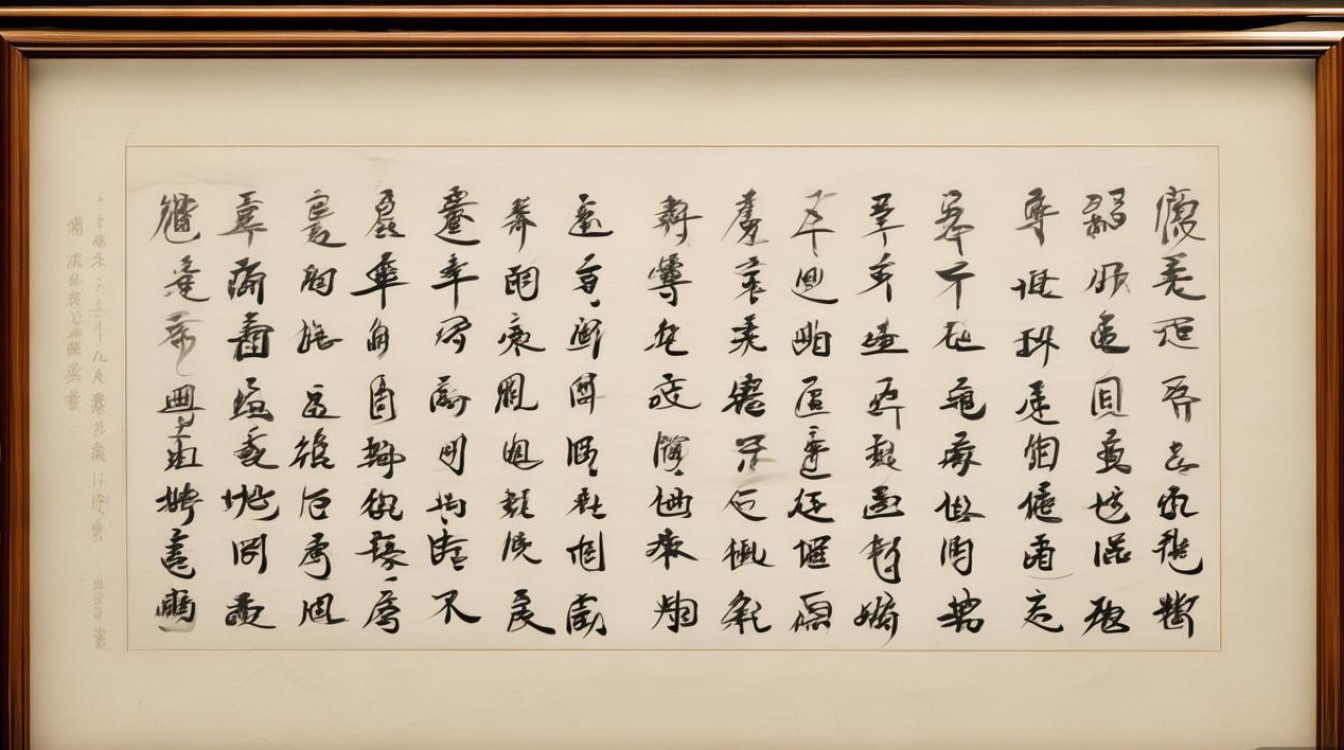

在用笔层面,吴健华书法讲究“以笔塑形,以意驭笔”,他深谙“书法用笔,千古不易”之理,同时强调“笔墨当随时代”的创新精神,其行草作品取法“二王”的流美洒脱,融入米芾的“刷字”劲健与王铎的连绵跌宕,用笔方圆兼备,提按分明,既有“屋漏痕”的浑厚凝重,又有“锥画沙”的遒劲韧劲,在行书作品《赤壁赋》中,他以侧锋取势,线条峻峭而不失温润;以中锋行笔,点画厚重且富有弹性,字与字之间顾盼生姿,行与行之间虚实相生,节奏时而如高山流水,时而如疾风骤雨,展现出极强的画面感与音乐性,其隶书则远宗《张迁碑》《石门颂》的方拙古雅,近取伊秉绶的“分书隶意”,用笔以“蚕头燕尾”为基,却打破传统隶书的波磔程式,以“方笔折刀”强化线条的力量感,结体扁方中见欹侧,茂密中求疏朗,既有汉隶的雄浑气象,又具现代构成的形式美感,如隶书作品《精气神》,单字独立时如磐石般稳重,整体布局时却如阵云般连绵,展现出“拙中见巧、厚中见韵”的艺术境界。

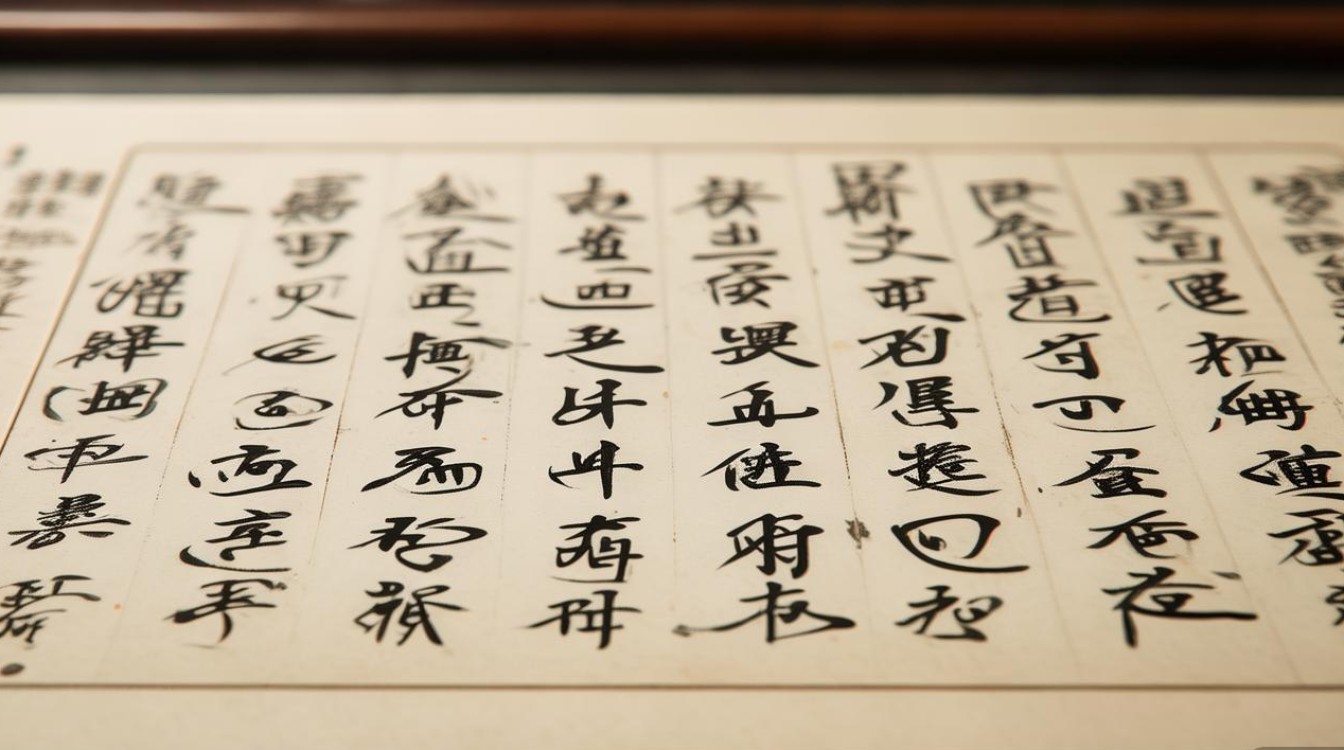

结体与章法是吴健华书法的另一大特色,他深谙“结体定势,章法求变”的书法美学,主张“字随情生,形由意定”,在结体上,他打破汉字的常规结构,通过“疏可走马,密不透风”的对比,制造视觉张力:或上下错落,左右欹侧,如行书《将进酒》中“君不见黄河之水天上来”一句,“君”字的长横舒展如翼,“不”字的点画紧缩如珠,形成“大与小”“疏与密”的强烈反差;或变形夸张,打破平衡,如草书《临江仙》中“惊涛拍岸”四字,以斜为正,以险为夷,在动态平衡中展现字的内在生命力,在章法布局上,他注重“计白当黑,虚实相生”,作品常采用“行气贯通、块面分割”的手法,通过字组的疏密聚散、墨色的浓淡干湿,营造出“画满皆因留白少,神韵偏在有无中”的意境,草书长卷《琵琶行》,全篇如行云流水,一气呵成,墨色由浓至淡再至枯,线条时如绵里裹铁,时如枯藤挂壁,行与行的留白形成“气眼”,使整幅作品在流动中不失沉稳,在变化中统一和谐,充分体现了“书为心画”的创作理念。

吴健华书法的艺术成就,不仅体现在笔墨技法的精湛,更在于其对文化精神的深刻诠释,他认为,书法不仅是“技”的展现,更是“道”的载体,是书家学养、性情、品格的综合体现,他在创作之余,致力于书法理论研究与文化传承,先后出版《书法临帖与创作五讲》《隶书源流与技法解析》等著作,将自己对传统的理解、对创新的思考系统化、理论化,他积极参与书法教育推广,创办“健华书法工作室”,通过“临摹—创作—鉴赏”三位一体的教学模式,培养了一批青年书法人才,推动书法艺术在当代的普及与发展,其作品多次入选全国书法展、中韩国际书法交流展等国内外重要展览,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,成为连接传统与现代、东方与西方的文化使者。

为更直观展现吴健华书法不同时期的风格演变与艺术探索,以下表格梳理其创作阶段的特点:

| 创作阶段 | 时间跨度 | 艺术特点 | 代表作品 | 取法渊源 |

|---|---|---|---|---|

| 传统浸染期 | 1980s-1990s | 以楷书、隶书为主,精研法度,结构严谨,注重基本功训练 | 《楷书千字文》《隶书曹全碑临作》 | 欧阳询、颜真卿,《张迁碑》《乙瑛碑》 |

| 融合探索期 | 2000s-2010s | 行草结合,融入明清书意,追求“意”的表达,笔墨逐渐个性化 | 《行书兰亭序》《草书书谱》 | 王羲之、王铎、傅山 |

| 风格成熟期 | 2010s至今 | 五体皆能,尤擅行草与隶书,强调“以古为新”,形式与精神并重 | 《行草赤壁赋》《隶书精气神》《自作诗册》 | 汉魏碑刻、宋人尚意、当代构成美学 |

吴健华书法的价值,不仅在于其作品本身的艺术高度,更在于他为当代书法发展提供的启示:在全球化语境下,书法艺术既要坚守传统的“根”与“魂”,又要以开放的心态吸收多元文化养分,实现“传统精神当代表达”的创造性转化,他的实践证明,书法不是博物馆里的“古董”,而是流动的、活态的文化基因,只有扎根传统、立足时代、勇于创新,才能让这门古老艺术在新的历史时期焕发出蓬勃生机。

相关问答FAQs

问:吴健华先生的书法风格经历了从“传统浸染”到“风格成熟”的演变,这一过程中他如何平衡“继承”与“创新”的关系?

答:吴健华先生始终认为,“继承是创新的基础,创新是继承的生命”,在传统浸染期,他以“打深井”的态度精研经典,通过对欧楷的险峻、颜体的雄浑、汉隶的古拙的反复临摹,深刻理解书法用笔、结体、章法的“法度”,为后续创新积累“资本”,进入融合探索期后,他开始尝试打破书体界限,如将隶书的“方笔”融入行草的使转,将宋人“尚意”的抒情性与明清“尚态”的个性化结合,在“守法”中求“变法”,风格成熟期,他提出“笔墨当随时代,精神必承传统”,创新不是“凭空创造”,而是在传统基因上的“基因重组”——他的隶书保留“蚕头燕尾”的核心特征,但通过简化波磔、强化线条的几何感,赋予传统隶书现代构成的形式美感;行草则借鉴西方抽象艺术的“块面”“节奏”理念,但始终以“中锋用笔”“气韵生动”的东方美学为根基,这种“守正出新”的路径,使其作品既有“古意”的厚度,又有“新意”的活力,实现了继承与创新的辩证统一。

问:对于业余书法爱好者,吴健华先生认为学习书法最应该避免哪些误区?有哪些具体的学习建议?

答:吴健华先生结合自身经历,指出业余爱好者常陷入三大误区:一是“急功近利,忽视基础”,急于创作而跳过临摹阶段,导致笔墨浮漂、结构松散;二是“盲目跟风,缺乏主见”,看到流行什么书体就学什么,样样通,样样松”;三是“重技法轻修养”,只练笔法不读书,作品缺乏文化内涵和情感温度,针对这些问题,他提出三点建议:其一,“先专后博,以楷立基”,建议从楷书入手,选择一家(如欧、颜、柳)深入临摹,掌握“笔法”“字法”后再涉猎其他书体,避免“浅尝辄止”;其二,“读帖临帖结合,以悟代练”,临帖时不仅要“手摹”,更要“心悟”,通过分析经典作品的用笔规律、结体巧思、章法布局,提升对书法美感的认知;其三,“技道双修,以养促书”,建议多读经典文学、历史、哲学著作,提升文化素养,同时关注生活,从自然万物中汲取灵感,让书法成为“心画”,而非单纯的“笔墨游戏”,他常说:“书法是‘慢’的艺术,只有沉下心来,才能在传统中汲取养分,在岁月中沉淀风格。”