翡翠作为东方珠宝文化的瑰宝,以其温润的质地、丰富的色彩和独特的文化内涵备受青睐,在选购和鉴赏翡翠时,人们常会遇到“棉絮”这一现象,不少消费者将其视为瑕疵,甚至因此否定翡翠的价值,翡翠中的棉絮是其天然属性的体现,既是翡翠形成的“印记”,也影响着其美观度与市场价值,要真正理解翡翠棉絮,需从其本质、成因、分类、影响及鉴别等多维度展开。

翡翠棉絮的本质与成因

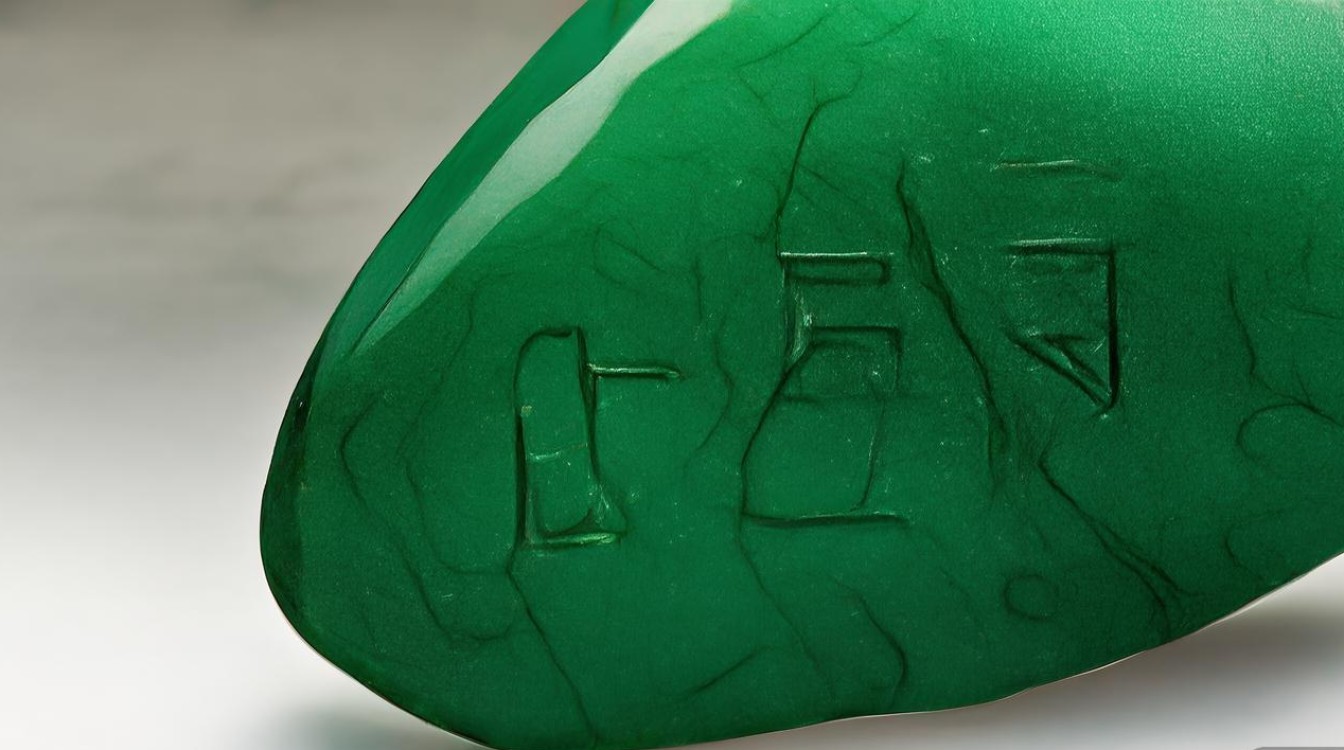

翡翠的棉絮,本质上是指翡翠内部呈半透明或微透明的白色、灰色、褐色等包裹体,形态上类似棉絮、丝状、云雾状或斑块状,这些包裹体并非后期“杂质”,而是翡翠在形成过程中与生俱来的矿物组合或结构特征,从成因来看,翡翠棉絮的形成主要与以下因素相关:

其一,矿物结晶残留,翡翠是以硬玉为主的辉石类矿物集合体,在高压低温的地质环境中形成,当硬玉矿物结晶时,若部分区域未能完全致密化,会残留钠长石、霞石、方沸石等低温矿物,这些矿物与硬玉的折射率、密度差异较大,在光线下呈现为白色或灰色的棉絮状,某些冰种翡翠中的“雪花棉”,便是钠长石残留形成的细小白色包裹体,均匀分布如冬日飘雪。

其二,晶体间隙与裂隙充填,翡翠在形成后,受地质构造运动影响,内部会产生微裂隙或晶体间隙,后期若有次生矿物(如方解石、白云石)或气液充填其中,便会形成丝状或网状棉絮,这类棉絮通常边界较清晰,若充填物为透明矿物,在透光下可见丝状反光;若为不透明矿物,则呈现为斑块状“死棉”。

其三,矿物颗粒排列结构,翡翠的矿物颗粒多为不规则粒状,若颗粒间排列疏松、间隙较大,光照射时会发生散射,使局部呈现白色雾状,即“结构棉”,这类棉絮在豆种、糯种翡翠中较为常见,因颗粒粗大、结构疏松,棉絮往往较为明显。

其四,气液包体聚集,翡翠形成过程中,岩浆或热液中的气液包裹体未能完全逸散,在矿物内部聚集形成点状或串珠状棉絮,这类棉絮在玻璃种、冰种翡翠中可见,若包体细小且分散,对美观影响较小,甚至成为“冰种起胶”或“荧光感”的来源之一。

翡翠棉絮的分类与特征

根据形态、分布及成因,翡翠棉絮可分为多种类型,不同类型的棉絮对翡翠价值的影响差异较大,以下为常见分类及特征:

| 棉絮类型 | 形态特征 | 常见翡翠品种 | 对价值的影响 |

|---|---|---|---|

| 点状棉 | 细小点状,如白色沙粒或雪花 | 冰种、玻璃种 | 少而分散时为“雪花棉”,价值高;密集则降价值 |

| 丝状棉 | 丝线状、纤维状,呈定向分布 | 玻璃种、高冰种 | 细而柔顺时增加灵动感;粗乱则影响通透度 |

| 团状棉 | 云朵状、斑块状,边界较清晰 | 糯种、豆种 | 集中分布则显“棉重”,降低透明度与美观度 |

| 雾状棉 | 均匀分布如白雾,边界模糊 | 糯种、糯化种 | 轻微时为“底子混”,明显则影响种水感 |

| 角状棉 | 沿裂隙分布,呈三角形或多边形 | 各类翡翠(尤其是老坑) | 由裂隙充填形成,影响翡翠结构稳定性 |

棉絮对翡翠价值的影响:辩证看待

棉絮对翡翠价值的影响并非绝对,需结合其形态、分布、数量及翡翠的种水、颜色综合判断。

正面影响:在种水极佳的翡翠中(如玻璃种、高冰种),细小、分散的棉絮反而能成为“点睛之笔”,木那场口”的雪花棉翡翠,其内部均匀分布的白色棉絮如雪花飘落,与清透的底子形成鲜明对比,被奉为“棉中极品”,市场价值远高于无棉的同类翡翠,部分丝状棉在透光下呈现“棉化冰”或“棉化胶”的效果,能增加翡翠的层次感和灵动性,尤其适合雕刻创作,如利用丝状棉表现“发丝”“云雾”等题材。

负面影响:若棉絮数量多、分布集中(如团状棉、雾状棉),会遮挡翡翠内部的光线,降低透明度,使翡翠显得“发闷”“发干”,例如豆种翡翠中的大块团状棉,会使原本粗糙的颗粒感更明显,严重影响美观度,价值自然大打折扣,沿裂隙分布的角状棉不仅影响美观,还可能暗示翡翠存在结构弱点,耐久性较差,进一步降低其收藏价值。

值得注意的是,棉絮对价值的影响需以“不影响整体美感”为前提,对于普通消费者而言,若棉絮不显眼或与翡翠的“意境”契合(如飘花翡翠中的棉絮与绿色交融),无需过度苛求“无棉”;而对于收藏级翡翠,则需对棉絮的形态、分布有更高要求,追求“棉少、棉化、棉有意境”。

如何鉴别天然棉絮与人工处理“假棉”?

市场上部分经过酸洗、注胶或填充处理的翡翠,会人工制造“棉絮”以掩盖内部裂隙或种水缺陷,需与天然棉絮仔细区分:

天然棉絮的特征:分布自然,边界清晰但不生硬,与翡翠底子过渡柔和,在透光下,天然棉絮具有一定的层次感,点状棉如细沙,丝状棉如柳絮,且与翡翠的折射率差异较小,转动时棉絮的形态会随光线角度变化而略显灵动,天然棉絮的颜色多为白色、浅灰色,与翡翠的底色协调,不会出现“突兀”的色块。

人工处理“假棉”的特征:分布僵硬,边界模糊,常呈“蛛网状”或“块状”聚集,是强酸腐蚀后留下的裂隙痕迹,注胶翡翠的“假棉”在反光下可见胶质感,棉絮周围可能有气泡或胶体填充的痕迹;填充翡翠的“假棉”则颜色发白、发死,与底子分离明显,用放大观察可见棉絮呈“碎渣状”,结构疏松,人工处理翡翠的“棉絮”在紫外线下常有荧光反应,而天然棉絮无此现象。

翡翠棉絮的日常保养

棉絮是翡翠的天然组成部分,不会因佩戴或保养而消失,但不当的保养可能使棉絮变得明显(如失水导致干裂,棉絮显现),建议日常注意:避免高温暴晒(防止翡翠失水变干,棉絮更显);避免与硬物碰撞(防止产生新裂隙,导致棉絮增多);定期用软布轻拭,或用清水浸泡(保持翡翠水分,棉絮更显柔和);避免接触化学物品(如化妆品、香水,防止腐蚀翡翠表面,影响棉絮的透明度)。

相关问答FAQs

问题1:翡翠里的棉絮会越戴越少吗?

解答:不会,翡翠的棉絮是其内部矿物包裹体或结构特征,属于翡翠的固有属性,结构稳定,不会因佩戴、摩擦或保养而减少或消失,部分消费者感觉“越戴越透”,可能是由于佩戴过程中人体油脂的滋养,使翡翠表面更光滑,光线折射更充分,棉絮的视觉效果相对柔和,并非棉絮本身减少。

问题2:如何区分翡翠的“活棉”和“死棉”?

解答:“活棉”和“死棉”是翡翠行业中基于棉絮形态与价值的通俗说法。“活棉”指分布疏散、呈丝状或点状,边界模糊,与翡翠底子融合度高,在透光下有灵动感,对翡翠透明度影响小,甚至能增加美观度(如雪花棉、丝状棉)。“死棉”则指分布集中、呈团状或块状,边界清晰,不透光,与底子分离明显,会遮挡光线,导致翡翠发闷,严重影响价值(如大块团状棉、角状棉)。“活棉”是“飘”的,“死棉”是“死”的,前者易与翡翠整体协调,后者则显得突兀。