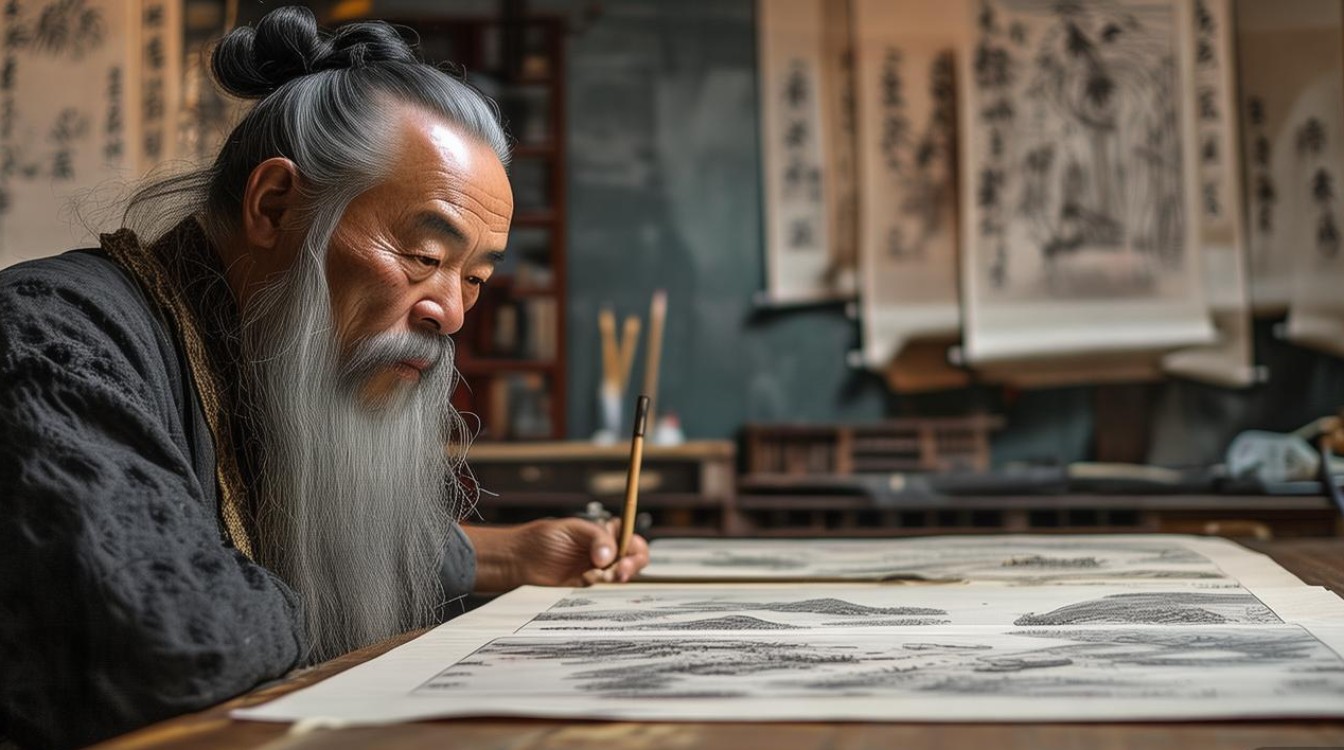

思秦,当代书画界一位特立独行的艺术家,以其深厚的传统功底与锐意的创新精神,在书法与绘画领域均建树颇丰,1945年生于古都西安,自幼浸润于秦汉文化的厚重底蕴,后师从长安画派大家石鲁、何海霞,深得“一手伸向传统,一手伸向生活”的艺术真谛,其书画作品以“雄浑中见雅致,古朴中藏新意”的独特风貌,被誉为“长安新风”的代表人物之一,不仅在国内屡获大奖,更被法国、日本等多国艺术机构收藏,成为连接传统中国艺术与当代国际审美的重要桥梁。

思秦的艺术之路,始于书法,精于绘画,终成书画同源的大家,书法方面,他早年遍临秦汉碑版、魏晋法帖,尤对《石门颂》《张迁碑》的雄浑大气与《兰亭序》《祭侄文稿》的飘逸灵动深有体悟,在此基础上,他打破碑帖界限,创造出“方笔裹圆,圆笔含方”的笔法体系:用笔如“锥画沙”,线条刚劲中见韧性;结体奇正相生,既保留汉隶的宽博端庄,又融入行草的欹侧变化,形成“金石气与书卷气交融”的独特书风,其代表作《心经》长卷,以行草书就,笔势连绵如行云流水,间以碑意点画,既显佛法庄严,又具文人雅趣,被国家博物馆列为“当代书法经典”。

绘画上,思秦以山水为宗,花鸟、人物兼擅,深谙“外师造化,中得心源”的创作理念,他五次深入黄土高原,三进巴蜀山水,将秦岭的苍茫、华山的险峻、黄土的浑厚融入笔端,创造出“皴擦点染与泼墨破彩相结合”的技法体系,其山水画常以“高远”构图,主峰巍峨,云雾缭绕,辅以苍劲的古松、潺潺的溪流,既传承了北宋山水的雄浑,又融入了元人山水的空灵;用色上,他突破传统水墨的局限,以赭石、花青、藤黄为主,辅以少量朱砂,形成“雅艳相济”的设色风格,使画面既具古意,又不失时代气息,花鸟画方面,他取法吴昌硕、齐白石,以书入画,用笔老辣,造型简练,牡丹的雍容、紫藤的飘逸、秋菊的傲骨,皆在其笔下栩栩如生,且常以题诗点睛,诗书画三位一体,意境深远。

为更清晰展现思秦的艺术风格演变,特整理其艺术分期与代表作品如下:

| 艺术时期 | 时间跨度 | 艺术特点 | 代表作品及简介 |

|---|---|---|---|

| 碑帖奠基期 | 1960-1980年 | 主攻魏碑与隶书,笔力雄浑,结体方正,注重传统技法的扎实积累 | 《秦岭碑林题字》:为西安秦岭碑书写的“山河永固”四字,以魏碑笔法为之,气势磅礴,成为当地文化地标 |

| 书画融合期 | 1980-2000年 | 书法融入绘画笔意,绘画吸收书法线条,开始探索“书画同源”的实践 | 《黄土魂》:以黄土高原为题材的山水画,用“积墨法”表现沟壑纵横,线条如书法般苍劲,获“全国美展”金奖 |

| 风格成熟期 | 2000年至今 | 形成独特的“碑骨帖魂”书风与“雅艳相济”的山水画风,强调时代精神与传统底蕴的结合 | 《长安十二时辰》:系列山水册页,将长安城的历史风貌与当代生活融入画面,以“破墨法”与“没骨法”结合,展现古都新韵 |

思秦的艺术成就,不仅在于技法的创新,更在于他对“书画精神”的深刻诠释,他常言:“笔墨当随时代,但根脉不可断。”认为传统不是僵化的教条,而是流动的活水,艺术家需在继承中创新,在创新中传承,他反对脱离生活的“形式主义”,主张“画为心声”,作品需承载情感与思想,他的书画既有秦汉的雄浑、魏晋的风骨,又有当代人的审美与情怀,实现了“传统精神与现代意识的有机统一”。

作为教育家,思秦曾任西安美术学院教授、中国书法家协会理事,培养了大批书画人才,他坚持“因材施教”,鼓励学生形成个人风格,常说“学我者生,似我者死”,其学生中有多已成为当今书画界的中坚力量,他还致力于书画艺术的国际传播,多次在巴黎、东京、纽约等地举办个展,让世界通过书画感受中华文化的魅力。

已近八旬的思秦仍笔耕不辍,每日清晨临池不辍,午后伏案作画,他说:“只要还能拿笔,就不会停止创作。”他的艺术,不仅是视觉的盛宴,更是精神的洗礼,让我们看到传统书画在当代的无限可能。

相关问答FAQs

问题1:思秦的“碑骨帖魂”书法风格对后辈书家有哪些启示?

解答:思秦的“碑骨帖魂”风格启示后辈书家,传统碑帖并非对立,而是可以相互滋养的有机整体。“碑骨”强调用笔的力度与结构的方正,为书法奠定雄浑的根基;“帖魂”注重线条的韵律与情感的流露,赋予书法灵动与雅致,后辈书家在学习中应打破门派之见,广泛取法,既要深入传统经典,又要结合个人性情,在碑帖融合中寻找属于自己的笔墨语言,避免陷入“唯碑论”或“唯帖论”的极端,才能真正实现“笔墨当随时代”的艺术追求。

问题2:思秦的山水画为何特别强调“黄土高原”题材?其艺术价值体现在哪里?

解答:思秦选择黄土高原作为核心题材,源于他对这片土地的深厚情感与文化认同,他认为黄土高原是中华文明的发源地,其沟壑纵横的地貌承载着历史的厚重与生命的坚韧,最能体现“天人合一”的东方美学,艺术价值上,他以独特的笔墨语言将黄土的浑厚、苍茫转化为视觉符号,突破了传统山水画以江南山水或名山大川为主的范式,拓展了山水画的表现题材;他将黄土高原的“地域特色”升华为“人文精神”,使作品既具地域辨识度,又蕴含对生命、自然的哲学思考,为当代山水画注入了新的生命力。