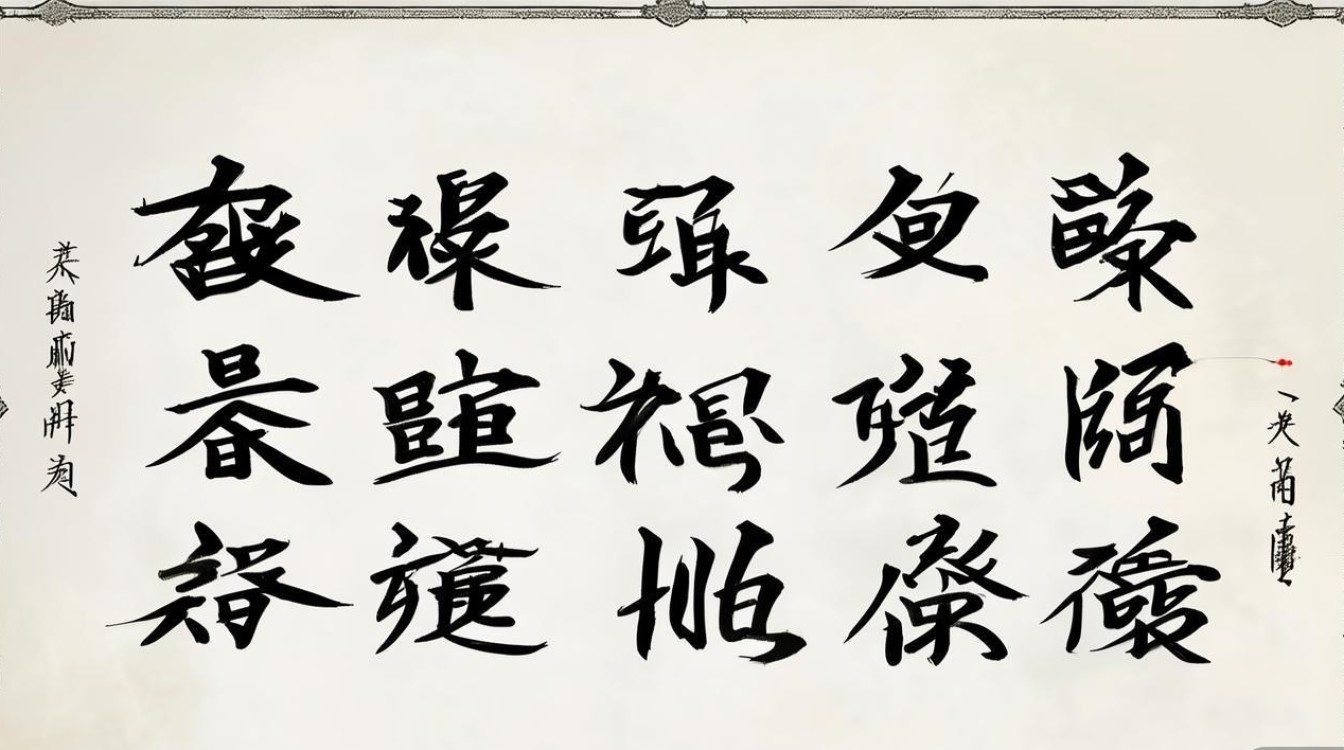

郭建军书法作为当代书坛颇具特色的艺术实践,其作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,形成了独特的艺术风貌,郭建军自幼浸润书法,早年遍临历代碑帖,从晋唐楷书的法度森严到宋明行草的率意天真,在帖学传统中打下了坚实基础;后兼习汉魏碑刻,汲取碑学的雄浑朴拙,逐渐形成了“碑帖互融、刚柔并济”的个人风格,其书法诸体皆能,尤以行楷、行草见长,作品既具文人的书卷气,又含金石的力度感,在当代书法创作中具有鲜明的辨识度。

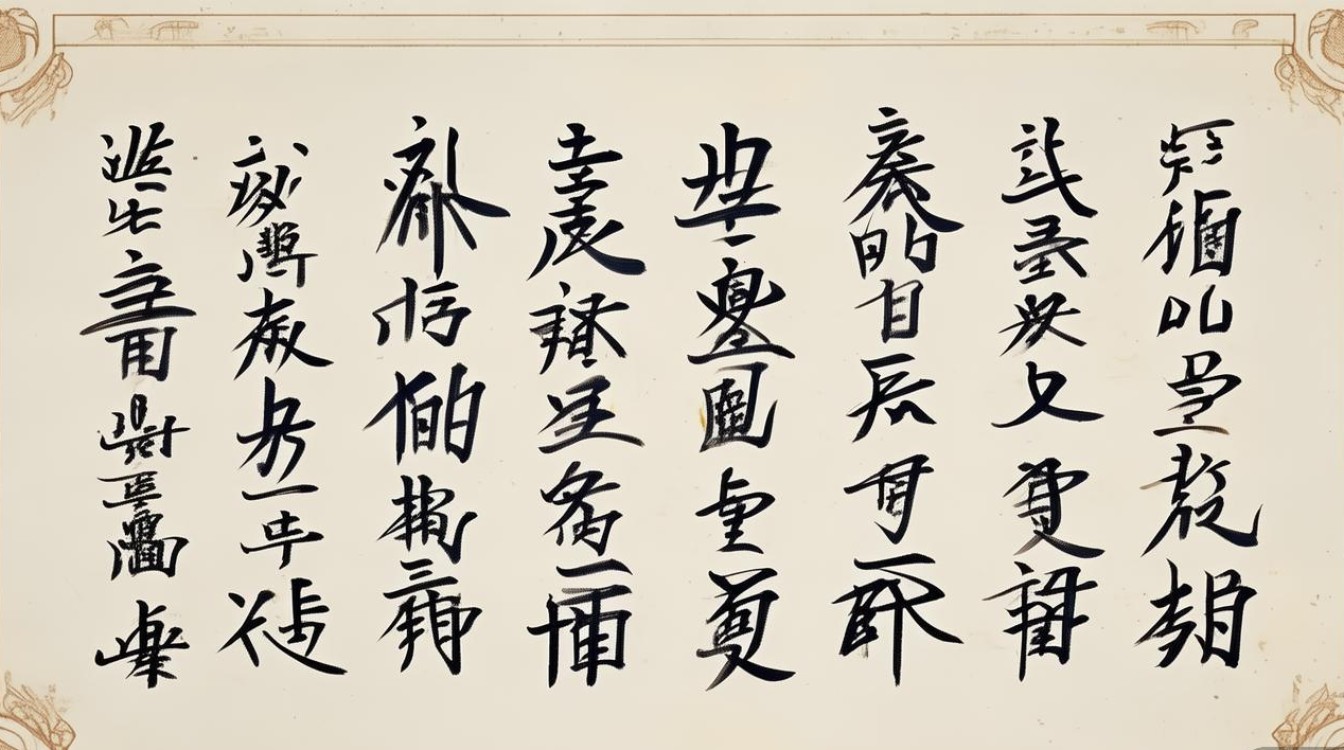

在笔墨语言上,郭建军书法讲究“以笔塑骨,以墨润韵”,用笔方圆兼备,提按转折处既见晋人的精微,又显碑学的峻宕,如横画多取隶书的波磔意趣,竖画则融入魏碑的斩钉截铁,使转之间又行云流水,毫无滞涩,结体上,他打破传统书体的固有形态,将楷书的端庄、行书的流畅、草书的灵动巧妙结合,或疏可走马,或密不透风,在欹正相生中营造出丰富的节奏感,墨法上,他善用浓淡干湿的变化,浓墨如“万岁枯藤”般凝重,淡墨似“烟云供养”般空灵,枯笔飞白处更显苍茫古意,使作品在视觉层次上极具张力,这种对笔墨技法的精准把控,源于他对传统经典的深刻体悟,更得益于他数十年如一日的临池实践。

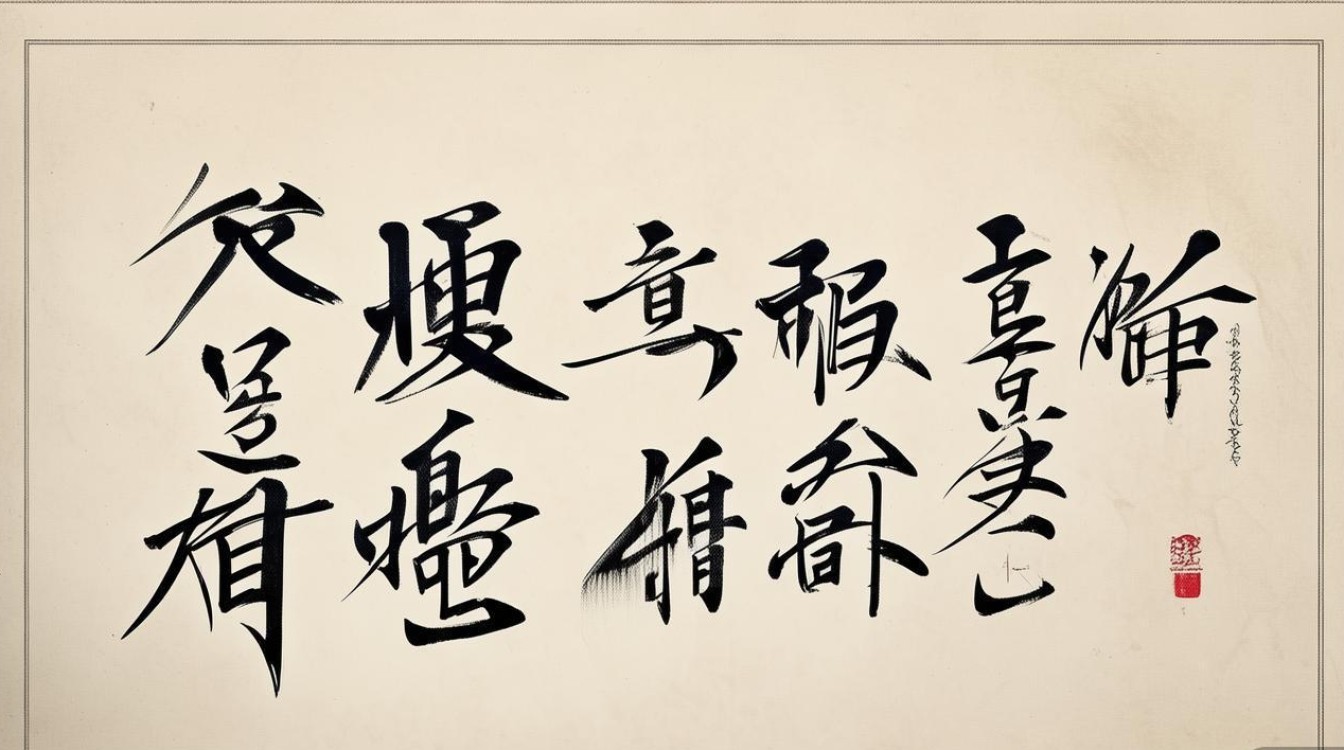

郭建军的书法创作始终秉持“师古而不泥古,创新而不失本”的艺术理念,他认为,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化精神与个人情感的载体,他的作品既注重对古典法度的传承,又强调对时代精神的回应,在内容选择上,他多书写经典诗文、哲思警句,通过文字内容与书法形式的统一,传递传统文化的人文关怀;在形式探索上,他尝试将传统条幅、中堂与现代构成意识结合,打破传统章法的程式化布局,使作品更具现代审美意趣,其行草作品《赤壁赋》,以苏轼文豪情为骨,用笔跌宕起伏,墨色浓淡相宜,既保留了原文的旷达意境,又通过章法的疏密对比和线条的节奏变化,赋予作品新的视觉体验,实现了“文心”与“书艺”的完美融合。

作为书法教育家,郭建军亦积极推动书法艺术的普及与传承,他长期在高校从事书法教学工作,提出“技道并重、知行合一”的教学理念,强调技法训练与文化修养的同步提升,其教学方法注重启发式引导,鼓励学生在临摹中体会古法,在创作中表达个性,培养了大批书法人才,他还热衷于公益书法活动,深入基层开展书法讲座,捐赠作品支持文化事业,以实际行动践行书法的社会价值,他的教学与传播,不仅让更多人感受到书法艺术的魅力,也为当代书法的传承发展注入了活力。

以下为郭建军书法不同书体的风格特征概览:

| 书体 | 风格特征 | 代表作品 | 艺术价值 |

|---|---|---|---|

| 行楷 | 融合楷法之严谨与行书之流畅,结体端庄而不失灵动,用笔方圆兼备,墨色温润 | 《心经》长卷 | 兼具实用性与艺术性,适合大众审美,是传统书体现代转化的典范 |

| 行草 | 线条流畅洒脱,节奏感强烈,章法上打破常规,疏密对比鲜明,情感表达直率 | 《将进酒》四条屏 | 展现文人书法的抒情特质,体现对传统草书的时代性诠释 |

| 魏碑楷书 | 保留碑刻的雄浑气象,用笔劲健,结体宽博,融入帖学的细腻笔触,刚柔并济 | 《正气歌》中堂 | 弥合碑帖之争的实践,为楷书创作提供新的审美范式 |

郭建军书法的成功,在于他既扎根传统的沃土,又拥抱时代的春风,他以笔墨为媒介,将个人的文化修养与艺术追求熔铸于方寸之间,使作品既有历史的厚度,又有时代的温度,在书法界日益注重技法与形式创新的今天,郭建军以其“守正创新”的艺术实践,为当代书法的发展提供了有益的启示——唯有深植传统、关注时代、表达真情,书法艺术才能真正焕发出永恒的生命力。

FAQs

Q:郭建军书法的入门学习路径是怎样的?

A:郭建军建议书法学习者应从楷书入手,先夯实法度基础,如欧阳询《九成宫》、颜真卿《多宝塔碑》等,掌握笔画与结体的基本规律;再过渡行书,临摹王羲之《兰亭序》、赵孟頫《洛神赋》等,体会行笔的流畅与气韵的贯通;之后可根据兴趣涉猎篆、隶、草等书体,同时加强对书法理论的学习,提升文化修养,他强调“临帖”与“创作”结合,既要深入传统,又要勇于表达个性,避免陷入“为技法而技法”的误区。

Q:郭建军书法中的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

A:郭建军的“碑帖融合”主要体现在三个方面:一是用笔上,将碑刻的方折、峻峭与帖学的圆转、流畅结合,如横画起笔取碑法之“折”,收笔用帖学之“驻”;二是结体上,既保留碑书的宽博、雄强,又融入帖书的欹侧、灵动,打破单一书体的局限;三是气韵上,追求碑的“金石气”与帖的“书卷气”的统一,使作品既有力量感,又不失文雅气质,这种融合并非简单的技法叠加,而是对传统美学精神的深刻理解与创造性转化。