廖炳训书法艺术,作为当代书坛颇具影响力的创作实践,其笔墨语言既植根于传统书法的深厚土壤,又融入了现代审美意识的创新表达,形成了独具风貌的艺术体系,从艺术生涯的积淀到风格特质的形成,从技法体系的构建到文化内涵的彰显,廖炳训书法以“守正创新”为核心理念,在楷、行、草诸书体上均有精深造诣,展现出书法家对传统经典的深刻理解与对时代精神的敏锐捕捉。

生平与艺术启蒙:翰墨传家的文化基因

廖炳训出生于书画世家,自幼浸润于笔墨氛围,祖父为当地知名文人,擅长书法与诗词,父亲亦以行书见长,家庭环境的熏陶使其幼年便执笔临池,六岁起临写《玄秘塔碑》《九成宫醴泉铭》,十岁已能通篇书写楷书,少年时期,他系统研习书法史论,从甲骨文、金文到汉魏碑版,从唐楷法度到宋意书风,在广博的临摹中构建起对书法艺术的宏观认知,青年时代,他考入美术学院书法专业,师从多位书法名家,系统学习书法技法与理论,同时广泛涉猎绘画、篆刻、诗词等姊妹艺术,形成“以书为主,诗书画印兼修”的艺术格局。

多年的学院教育与艺术实践,让廖炳训深刻认识到“传统是根脉,创新是生命”,他既反对脱离经典的“野狐禅”式创作,也反对墨守成规的“复制式”临摹,主张“师古师心,融古出新”,这一理念贯穿其艺术生涯始终。

书法风格特质:碑帖融合的审美表达

廖炳训书法的风格特质,可概括为“碑骨帖韵,雄秀相济”,他以碑学为骨,融入帖学的灵动,在楷、行、草三体中展现出不同的审美取向,却又统一于“刚柔并济、雅俗共赏”的艺术追求。

(一)楷书:端庄雄健,法度中见灵动

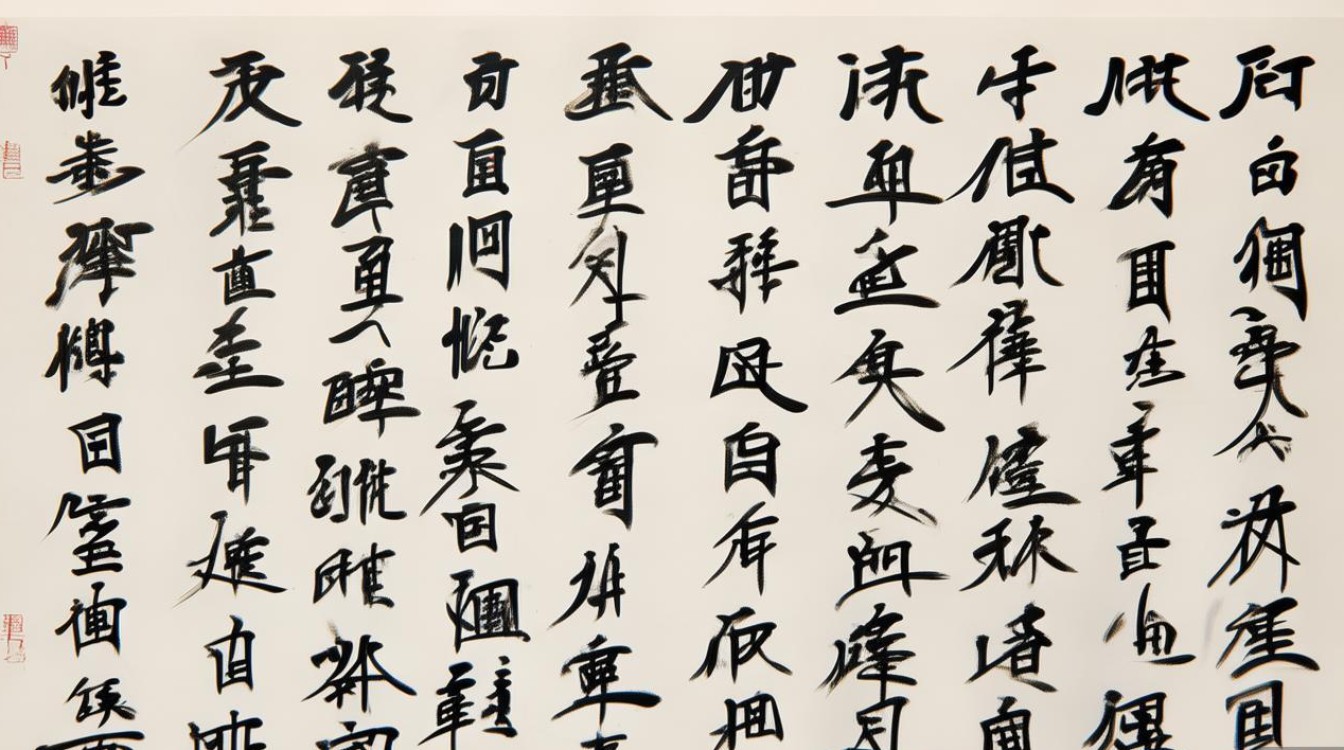

其楷书以唐楷为基,兼取魏碑笔意,尤以欧楷、颜楷为法,用笔上,他注重中锋行笔,笔画刚劲挺拔,如“屋漏痕”般含蓄厚重,同时融入魏碑的方笔与斩钉截铁的力度,如横画起笔切入如“刀凿”,捺画收笔顿挫分明,尽显雄强气象;结体上,他打破欧楷的险绝与颜楷的宽博,以“平正中求险绝”为原则,字形方正而不呆板,重心平稳而姿态灵动,如“中宫收紧,四肢开张”,既符合楷书法度,又富有节奏变化,墨色上,他善用浓墨,辅以枯笔飞白,使笔画在厚重中见通透,如《朱子家训楷书长卷》中,通篇气韵贯通,字字独立而笔意相连,既有唐楷的法度严谨,又具魏碑的朴拙雄浑。

(二)行书:流畅自然,意趣中蕴雅致

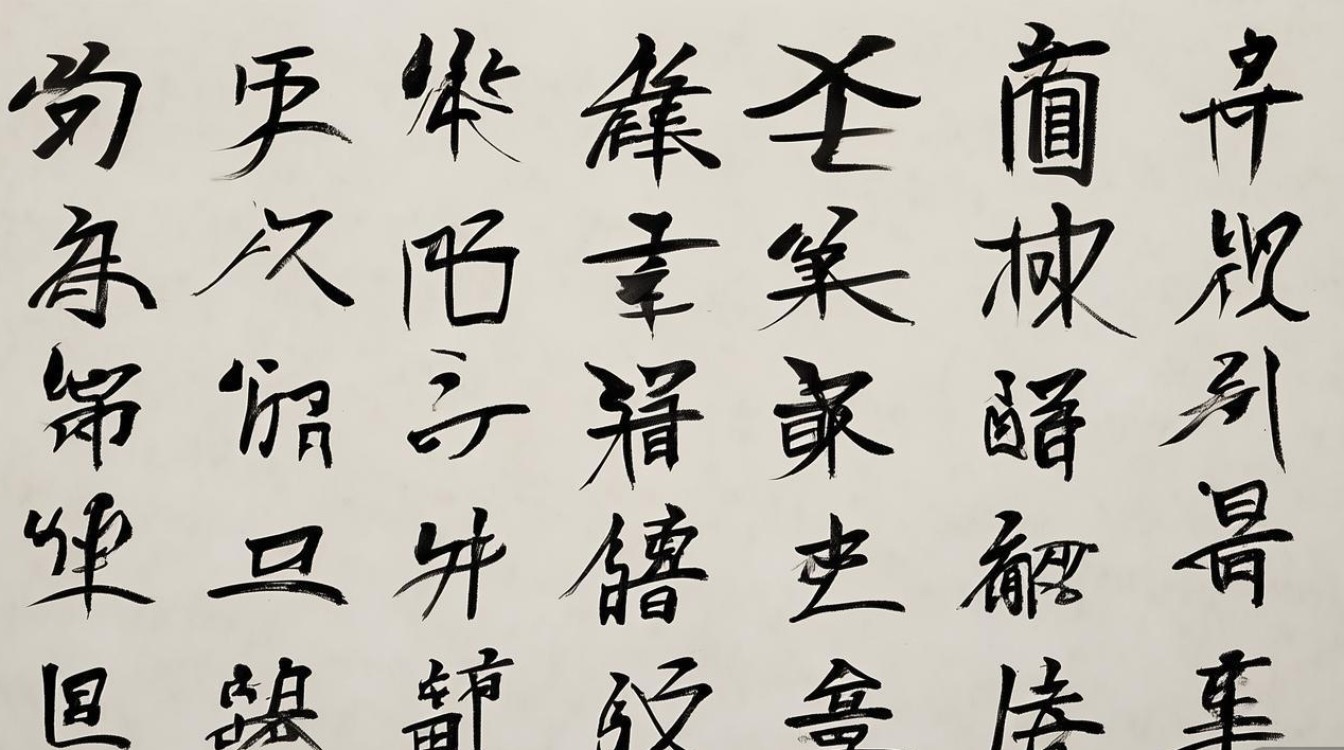

行书是廖炳训书法中艺术表现最丰富的书体,他融合二王的秀逸、米芾的跌宕与苏东坡的浑厚,形成“行云流水,意态自如”的风格,用笔上,他提按分明,轻重变化自然,牵丝引带处如“行云流水”,转折处则方圆兼备,既有“折钗股”的圆润,又有“屋漏痕”的苍劲;结体上,他打破行书的固定模式,以“随形布势”为原则,字形大小参差,欹正相生,如《兰亭序》临本中,“之”“也”“以”等字重复出现却无一雷同,或舒展或收敛,或欹侧或端正,尽显变化之妙;章法上,他注重行气贯通,字与字、行与行之间疏密有致,留白恰当,形成“疏可走马,密不透风”的节奏感,如《赤壁赋行书册页》,通篇如乐章般起伏跌宕,既有行书的流畅自然,又具文人的雅致意趣。

(三)草书:气势磅礴,狂放中见性情

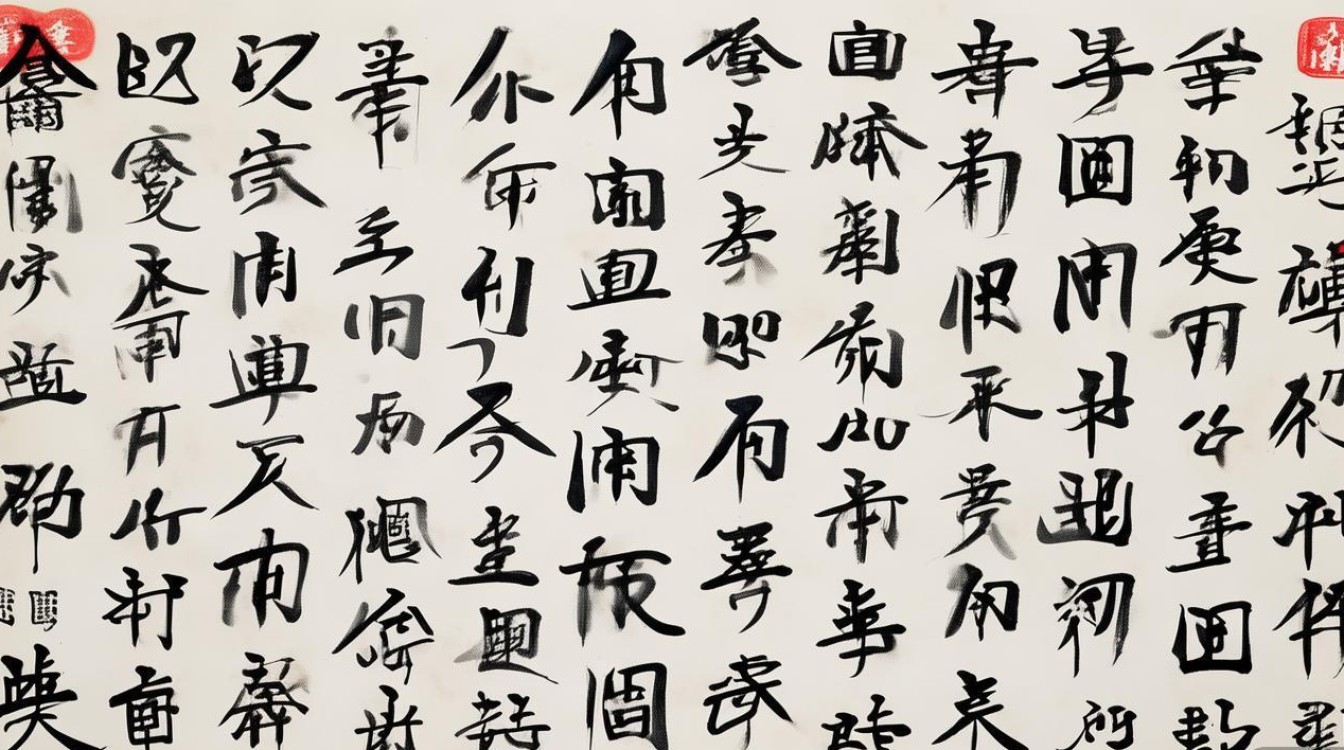

草书创作中,廖炳训以怀素、张旭为师,融入黄庭坚的纵横开阖与王铎的奇崛多变,展现出“笔走龙蛇,气贯长虹”的豪迈气概,用笔上,他善使使转,笔画圆劲有力,如“锥画沙”“印印泥”,线条连绵不绝而富有弹性,如《自叙帖》临本中,通篇一气呵成,牵丝引带处如“惊蛇入草”,使转处如“壮士拔剑”,气势恢宏;结体上,他打破草书的符号化倾向,以“变形不失形”为原则,字形或简或繁,或正或欹,既符合草书的规范,又融入个人情感,如《古诗四首草书轴》中,“飞”“流”“下”等字夸张变形,却神采飞扬,尽显草书的狂放与抒情性;墨色上,他善用浓淡枯湿的变化,墨色浓处如乌云密布,淡处如轻烟袅袅,枯处如万岁枯藤,湿处如春雨润物,形成丰富的墨韵层次。

廖炳训书法风格对比表

| 书体 | 用笔特点 | 结体特点 | 墨色表现 | 艺术意境 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 中锋为主,方笔切入,刚劲挺拔 | 平正中求险绝,中宫收紧,四肢开张 | 浓墨为主,辅以枯笔飞白 | 端庄雄健,法度严谨 |

| 行书 | 提按分明,牵丝引带,方圆兼备 | 随形布势,欹正相生,大小参差 | 浓淡相宜,润燥结合 | 流畅自然,意趣雅致 |

| 草书 | 使转圆劲,连绵不绝,轻重变化 | 变形不失形,夸张变形,神采飞扬 | 浓淡枯湿变化丰富,层次分明 | 气势磅礴,狂放抒情 |

代表作品解析:传统与创新的交响

廖炳训的代表作品涵盖楷、行、草诸体,既有对经典的临摹与致敬,也有个人情感的抒发与表达,充分体现其“守正创新”的艺术理念。

(一)《朱子家训楷书长卷》

此作是其楷书代表作之一,通篇以小楷写成,长达十余米,内容为《朱子家训》全文,字体端庄秀丽,笔画遒劲有力,结构匀称严谨,用笔上,他以欧楷为骨,融入魏碑的方笔,横画起笔如“刀凿”,竖画收笔如“悬针”,捺画则如“金刀削玉”,刚柔并济;结体上,他打破小楷的拘谨,以“疏可走马,密不透风”的章法布局,字与字之间疏密有致,行气贯通;墨色上,他善用浓墨,辅以枯笔飞白,使笔画在厚重中见通透,既有唐楷的法度严谨,又具魏碑的朴拙雄浑,展现出小楷的“精、气、神”。

(二)《赤壁赋行书册页》

此作是其行书代表作之一,以苏轼《赤壁赋》为内容,共十二页,用笔上,他融合二王的秀逸与米芾的跌宕,提按分明,牵丝引带自然,如“哀吾生之须臾,羡长江之无穷”一句,“哀”“须”“羡”等字笔画舒展,牵丝引带如行云流水,“生”“江”等字则转折方圆兼备,意态自如;结体上,他随形布势,字形大小参差,如“桂棹兮兰桨,击空明兮溯流光”一句,“桂”“兰”二字结构紧凑,“桨”“光”二字则舒展开放,形成疏密对比;章法上,他注重行气贯通,页与页之间呼应连贯,通篇如乐章般起伏跌宕,既有行书的流畅自然,又具文人的雅致意趣。

(三)《古诗四首草书轴》

此作是其草书代表作之一,以李白《将进酒》、杜甫《登高》等古诗为内容,纵幅巨制,气势恢宏,用笔上,他善使使转,笔画圆劲有力,如“君不见黄河之水天上来,奔流到海不复回”一句,“君”“黄”“河”等字使转圆劲,线条连绵不绝,“天”“来”“奔”等字则轻重变化,跌宕起伏;结体上,他打破草书的符号化倾向,以“变形不失形”为原则,如“将进酒,杯莫停”一句,“将”“进”二字夸张变形,却神采飞扬,“酒”“停”二字则结构紧凑,形成对比;墨色上,他善用浓淡枯湿的变化,墨色浓处如乌云密布,淡处如轻烟袅袅,枯处如万岁枯藤,湿处如春雨润木,形成丰富的墨韵层次,展现出草书的狂放与抒情性。

艺术成就与影响:传承与担当的文化实践

廖炳训的书法艺术不仅获得了业界的广泛认可,更在书法教育、文化传播等方面做出了重要贡献,作为书法家协会理事,他多次担任全国书法展评委,推动当代书法创作的规范化与多元化;作为高校书法专业教授,他长期从事书法教育工作,培养了一批优秀书法人才,其“技道并重、临创结合”的教学理念影响深远;作为文化传播者,他多次举办个人书法展,赴海外进行书法交流,让中国书法艺术走向世界。

他的作品被多家博物馆、美术馆收藏,如《朱子家训楷书长卷》被中国国家博物馆收藏,《赤壁赋行书册页》被故宫博物院收藏,《古诗四首草书轴》被中国美术馆收藏,这些作品成为当代书法艺术的经典之作,他出版《书法技法与创作》《廖炳训书法作品集》等十余部著作,系统阐述书法理论与创作经验,为书法艺术的传承与发展提供了宝贵的学术资源。

传承与创新:面向未来的书法探索

面对当代书法艺术的发展,廖炳训始终坚持“守正创新”的理念,在传承传统的基础上进行创新探索,他认为,书法的创新不是对传统的否定,而是对传统的深化与发展,需要在继承传统经典的基础上,融入时代精神与个人情感,近年来,他尝试将书法与绘画、篆刻、装置艺术等相结合,探索书法艺术的多元表现形式,如《水墨书法系列》将书法与水墨画结合,以墨色的浓淡变化展现书法的韵律美;《书法装置艺术》将书法与空间艺术结合,让观众在互动中感受书法的魅力,这些创新实践,不仅拓展了书法艺术的表现形式,也让书法艺术更贴近当代生活,焕发出新的生命力。

相关问答FAQs

问题1:廖炳训书法的“碑帖融合”具体体现在哪些方面?

解答:廖炳训的“碑帖融合”主要体现在用笔、结体、墨色三个方面,用笔上,他以碑学的方笔、中锋为骨,融入帖学的牵丝引带、提按变化,如楷书中融入魏碑的方笔与斩钉截铁的力度,行书中融入二王的秀逸与米芾的跌宕;结体上,他以碑学的雄强、朴拙为基,融入帖学的灵动、雅致,如楷书打破欧险颜宽的定式,以“平正中求险绝”为原则,行书则随形布势,欹正相生;墨色上,他以碑学的浓墨、厚重为主,融入帖学的浓淡枯湿变化,如草书中运用墨色的浓淡、润燥形成丰富的层次感,既见碑的骨力,又显帖的韵致。

问题2:初学者学习廖炳训书法应从何入手?

解答:初学者学习廖炳训书法,建议分三步走:夯实楷书基础,从其楷书作品入手,如《朱子家训楷书长卷》,临摹时注重中锋用笔与结构匀称,掌握“方笔切入、刚劲挺拔”的用笔技巧与“平正中求险绝”的结体原则;过渡到行书,临摹其《赤壁赋行书册页》,学习提按分明、牵丝引带的用笔方法与随形布势、欹正相生的结体特点,体会行书的流畅自然与意趣雅致;尝试草书,临摹其《古诗四首草书轴》,掌握使转圆劲、连绵不绝的用笔技巧与变形不失形的结体原则,感受草书的气势磅礴与狂放抒情,要多读帖、养气,理解其书法中的文化内涵,避免只学技法不学精神的误区,循序渐进,逐步形成个人风格。