刘佃坤,当代颇具影响力的书法家,以其深厚的传统功底与鲜明的个人风貌在书坛独树一帜,他自幼浸淫翰墨,初学唐楷,遍临魏晋碑帖,后得名师指点,兼收并蓄,逐渐形成“雄强中见灵动,古朴中蕴新意”的艺术风格,其书法诸体皆能,尤以行草、楷书见长,作品多次入选国家级展览并被多家美术馆、博物馆收藏,成为连接传统书法与当代审美的重要桥梁。

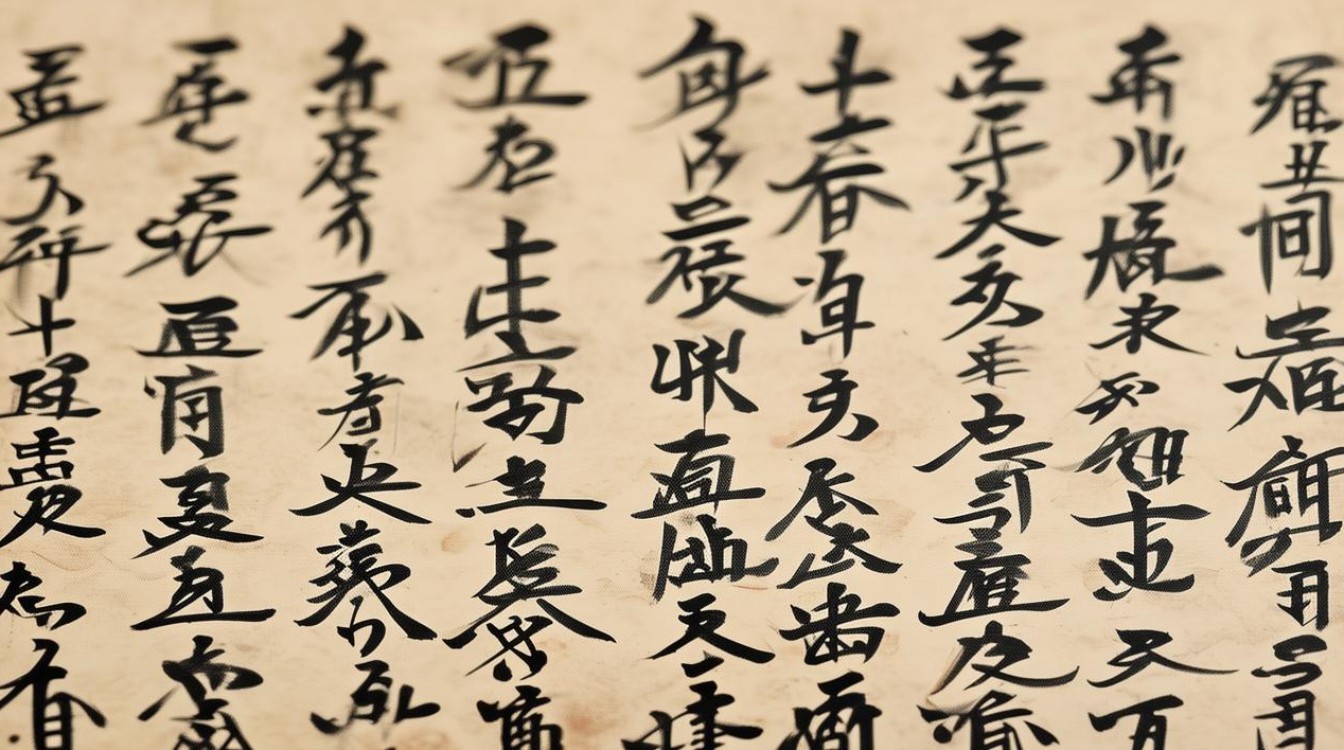

刘佃坤的书法艺术,首先体现在对传统经典的深刻理解与精准把握上,他早年潜心研习欧阳询《九成宫醴泉铭》,笔法精严,结字险峻;后转益多师,于王羲之《兰亭序》中悟得行草的飘逸自然,于颜真卿《祭侄文稿》中体会楷书的沉雄悲壮,于汉碑《张迁碑》中汲取隶书的古朴厚重,这种“取法乎上”的学习路径,使其作品始终根植于传统土壤,线条遒劲有力,笔画间既有“屋漏痕”的含蓄,又有“锥画沙”的劲挺,展现出极强的控笔能力与造型能力,尤其在行草书中,他善于将碑的雄强与帖的灵动相结合,使作品既有大开大气的章法布局,又有细腻入微的笔触变化,如行云流水般气韵贯通。

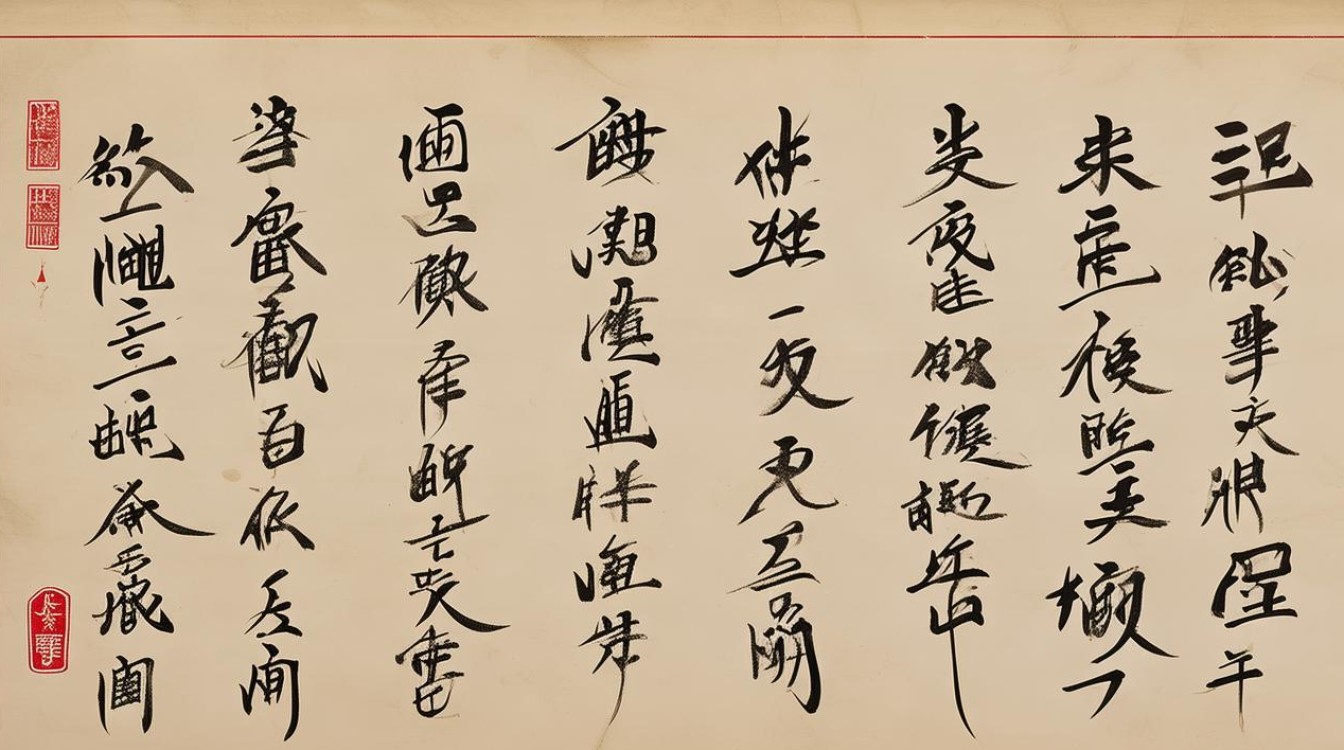

刘佃坤在创作中注重“古意”与“我意”的融合,他反对泥古不化,主张“笔墨当随时代”,在继承传统的基础上融入个人情感与时代审美,其楷书作品,既保留唐楷的法度森严,又通过笔画的微妙变化打破板滞,结字上或险绝或平正,于端庄中见灵动;行草作品则更强调情感的抒发,线条的粗细、墨色的浓淡、节奏的快慢,均随心境起伏而变化,时而如急风骤雨,气势磅礴;时而如细雨润物,温润含蓄,这种“情动形言”的创作理念,使其作品不仅具有视觉美感,更传递出深沉的人文情怀。

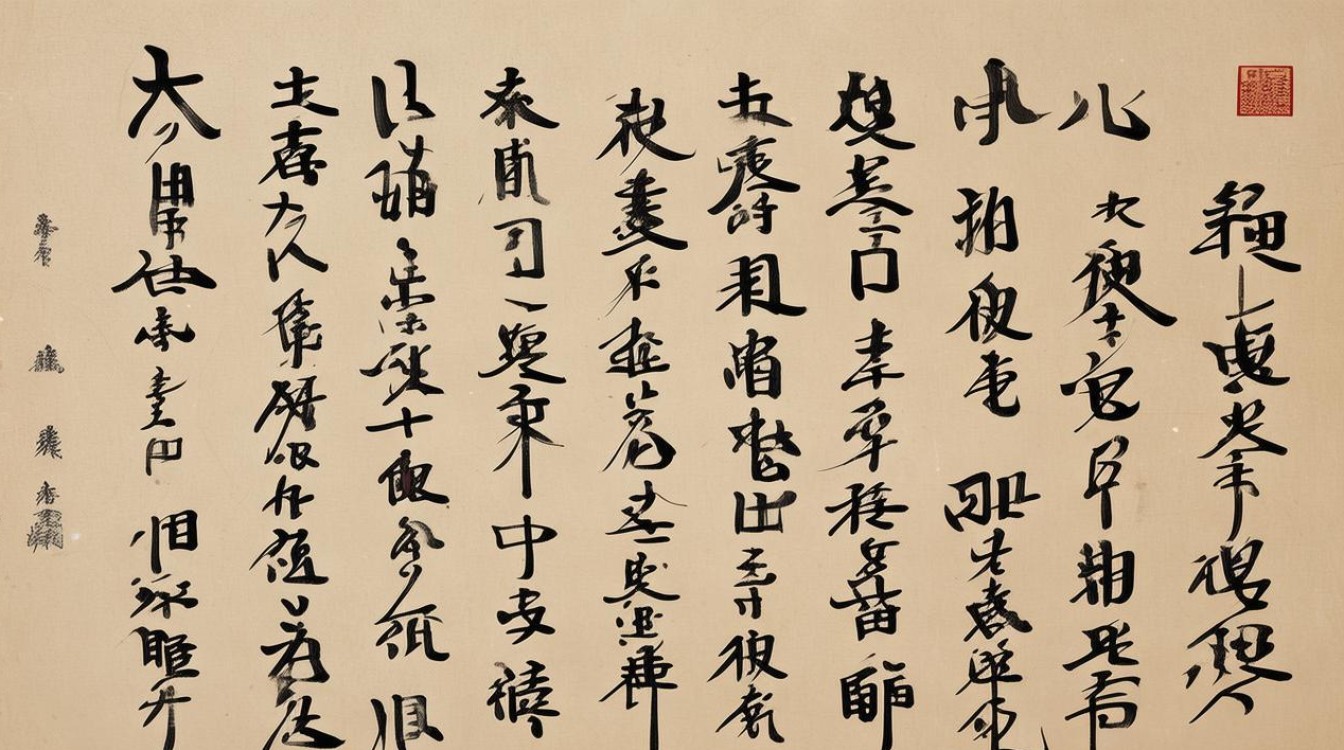

刘佃坤对书法理论亦有深入研究,其创作实践与理论思考相辅相成,他认为“书法是线条的艺术,更是文化的载体”,因此在作品中不仅追求技巧的完美,更注重文化内涵的体现,无论是书写古典诗词,还是自作诗文,均力求文辞与笔墨相得益彰,使作品达到“书文并茂”的境界,其代表作《赤壁赋》《兰亭集序》等长卷,不仅笔精墨妙,更将文章的意境与书法的韵律完美结合,展现出深厚的文学素养与艺术修为。

为更直观展现刘佃坤书法的艺术特色,可将其不同书体的风格特点归纳如下:

| 书体 | 风格特点 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 楷书 | 取法欧、颜,结体严谨,笔画刚劲,端庄中见灵动 | 《心经》《朱子家训》 |

| 行书 | 融合二王、米芾,流畅自然,行云流水,气韵贯通 | 《赤壁赋》《滕王阁序》 |

| 草书 | 师法怀素、张旭,狂放不失法度,节奏明快,气势磅礴 | 《将进酒》《春江花月夜》 |

刘佃坤的书法艺术,不仅是对传统书法的传承与发展,更是对当代书法审美的新探索,他以笔墨为媒介,在方寸之间展现传统文化的博大精深,以个人风格诠释书法艺术的当代生命力,为后学者提供了宝贵的借鉴。

FAQs

-

问:刘佃坤书法的师承脉络是怎样的?

答:刘佃坤书法启蒙于家学,后系统研习唐楷,师从欧阳询、颜真卿;青年时期专注魏晋,深得王羲之、王献之笔意;中年后遍涉汉碑、章草,并得当代书法家沈鹏先生指点,形成碑帖结合、诸体交融的面貌,其师承脉络清晰且广泛,体现了“转益多师”的学习理念。 -

问:初学者学习刘佃坤书法需要注意哪些要点?

答:初学者宜先从其楷书入手,重点掌握用笔的提按转折与结字的方正严谨,可临摹《九成宫醴泉铭》《多宝塔碑》等基础碑帖;再过渡到行书,体会其线条的流畅与气韵的连贯,临摹《兰亭序》《蜀素帖》等行经典范本;学习草书需先熟悉基本符号与章法,避免盲目追求狂放,应注重线条的质量与情感的节制,建议从《书谱》等草书入门教材开始,循序渐进。