陈丽琼书法艺术植根于深厚的传统土壤,又在当代语境下展现出独特的个人风貌,其作品以“守正创新”为核心,在楷书的端庄、行书的流畅、草书的奔放中均体现出对古典笔法的精准把握与时代审美意识的有机融合,作为当代书法领域的重要探索者,她的艺术历程、风格特征及文化贡献,值得从多个维度进行深入解读。

陈丽琼的书法启蒙始于童年,家学渊源使其幼年便临摹《颜勤礼碑》《九成宫醴泉铭》等楷书经典,奠定了坚实的笔法基础,青年时期,她系统研习书法史论,先后师从沈鹏、周慧珺等书法大家,在“碑帖融合”的创作理念指导下,广泛取法汉隶《张迁碑》的朴拙、魏碑《张猛龙碑》的险峻,以及“二王”行草的飘逸,逐渐形成“以楷为基、以行带草、以碑养帖”的艺术路径,其创作生涯可分为三个阶段:早期以楷书为主,追求“端庄平正”的古典范式;中期转向行草探索,注重笔墨节奏与情感表达的结合;晚期进入“人书俱老”的境界,在传统笔法中融入现代构成意识,形成“古意新姿”的独特面貌。

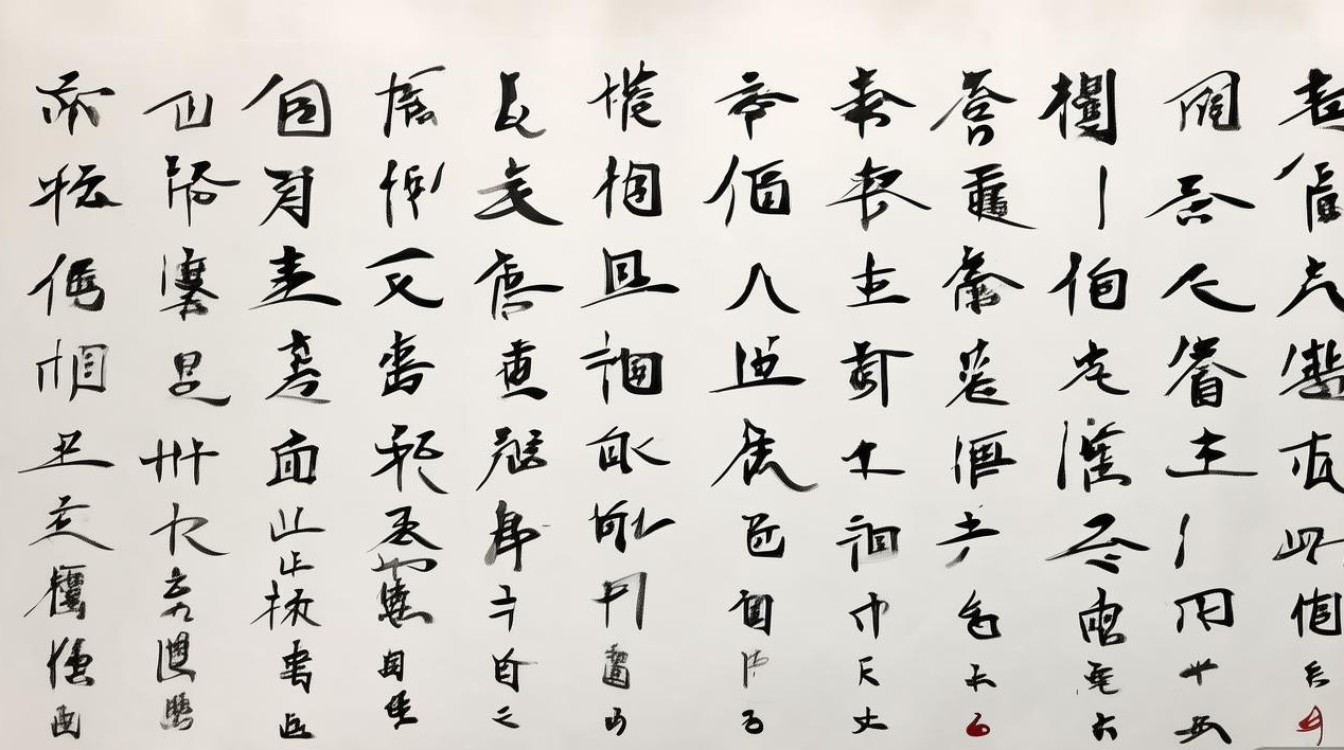

在书法风格上,陈丽琼的作品呈现出“刚柔并济、气象清和”的审美特质,其楷书取法欧体险峻与颜体宽博,用笔方圆兼备,结字中宫紧收而外展舒放,既有“屋漏痕”的浑厚质感,又具“折钗股”的劲挺风骨;行书则融合王羲之的“书圣”风韵与米芾的“刷字”意趣,线条提按分明,牵丝引带自然,章法上疏可走马、密不透风,形成“行云流水”般的韵律感;草书以怀素《自叙帖》为底,兼取孙过庭《书谱》的法度,笔势连绵不绝,墨色浓淡相生,在狂放中不失法度,在激越中蕴含理性,为更直观呈现其风格特征,可参考下表:

| 书体 | 用笔特点 | 结字特征 | 章法布局 | 情感表达 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,藏露结合 | 中宫紧收,重心平稳 | 字字独立,行列整齐 | 端庄肃穆,静穆典雅 |

| 行书 | 提按分明,牵丝映带 | 疏密有致,欹正相生 | 行气贯通,虚实相生 | 流畅自然,雅俗共赏 |

| 草书 | 线条连贯,墨色丰富 | 简化笔画,造型夸张 | 大小错落,节奏明快 | 激情奔放,气韵生动 |

陈丽琼的代表作品涵盖楷、行、草诸体,其中楷书《心经》以小楷写就,用笔精到,结字匀称,在不足尺素的宣纸上展现出“小中见大”的格局,被誉为“当代小楷典范”;行书《赤壁赋》长卷,单字大小错落,行笔如行云流水,将苏轼文章的旷达意境与书法的笔墨韵律完美结合,被中国美术馆收藏;草书《将进酒》则打破传统草书的章法模式,通过线条的粗细、墨色的浓淡、字形的欹侧,营造出“黄河之水天上来”的磅礴气势,成为当代草书创新的经典案例,她的作品不仅注重笔墨技巧的锤炼,更强调“书为心画”的创作理念,将个人情感、文化修养与时代精神熔铸于一笔一画之中。

在艺术传承与教育领域,陈丽琼的贡献同样卓著,她长期担任书法专业教授,提出“技道双修、以文化人”的教学理念,主张书法学习需从“临帖—创作—悟道”三个层面循序渐进,培养了一批兼具传统功底与创新意识的青年书法家,她积极参与书法普及工作,通过公益讲座、社区书法班等形式,让更多人感受书法艺术的魅力,其著作《楷书技法与临摹》《行草创作十二讲》等,系统梳理了传统书法的笔法、章法理论,为书法学习者提供了切实可行的指导。

陈丽琼的书法艺术之所以能在当代书坛独树一帜,根本原因在于她对传统的深刻理解与对创新的审慎态度,她认为,传统不是束缚手脚的枷锁,而是创新取之不尽的源泉;创新不是对传统的背离,而是对传统的激活与转化,在她的作品中,无论是汉隶的朴拙、魏碑的险峻,还是“二王”的飘逸,都被赋予了新的时代内涵,展现出“笔墨当随时代”的艺术自觉,正如她在创作手记中所言:“书法的最高境界是‘人书合一’,既要守住笔墨底线,又要跳出古人窠臼,让古老的书法艺术在当代焕发新的生命力。”

相关问答FAQs

问:陈丽琼书法的“碑帖融合”体现在哪些具体方面?

答:陈丽琼的“碑帖融合”主要体现在笔法、结字与审美追求三个层面,笔法上,她以帖学的“使转”笔法为基础,融入碑学的“方笔”与“涩笔”,如行书中既有王羲之“一拓直下”的流畅,又有魏碑“斩钉截铁”的劲挺;结字上,将帖学的“欹侧多姿”与碑学的“平正安稳”相结合,既打破楷书的板滞,又避免草书的狂放;审美上,追求“碑的骨力”与“帖的韵味”统一,使作品既有金石的厚重感,又有文人的雅致气,形成“刚而不狠、柔而不媚”的独特风格。

问:如何评价陈丽琼书法作品的“时代性”?

答:陈丽琼书法作品的“时代性”主要体现在两个方面:一是内容上,她常创作反映当代生活的诗词文赋,如抗疫主题诗歌、乡村振兴题材散文等,将书法艺术与时代精神紧密结合;二是形式上,她在传统章法基础上融入现代构成意识,如通过字形的夸张、墨色的对比、空间的分割,增强视觉冲击力,使书法更符合当代观众的审美习惯,这种“内容的时代性”与“形式的创新性”的统一,使她的作品既传承了书法的文化基因,又彰显了当代艺术的生命力。