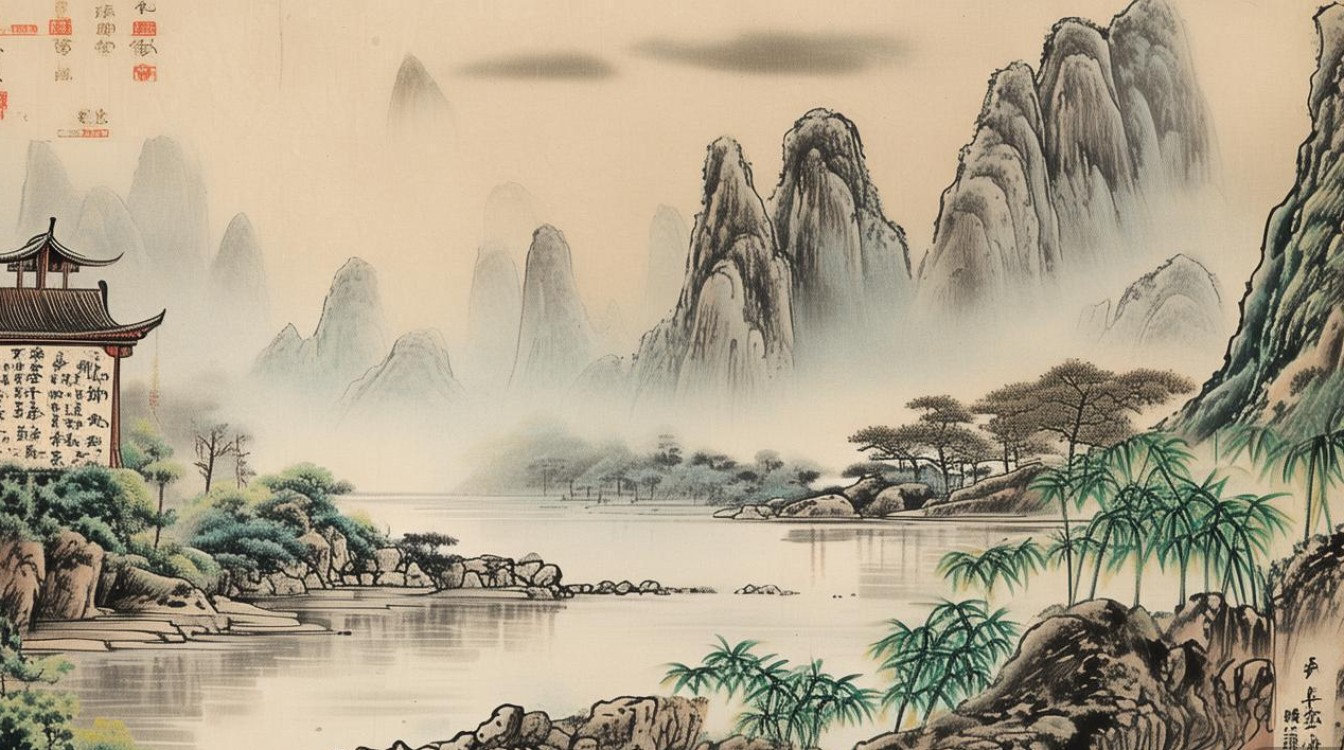

在中国书画史上,佚名书画家是一个庞大而特殊的群体,他们的作品因历史变迁、社会阶层、传承方式等原因,作者姓名淹没在时光中,却以“无名”的姿态承载着艺术史的真实脉络,这些作品不仅是技艺的载体,更是特定时代审美风尚、社会生活与文化心理的镜像,其价值丝毫不亚于名家名作,甚至在某些领域填补了艺术史的空白。

佚名书画家的产生,背后有着复杂的历史与社会动因,从社会阶层来看,古代书画创作长期被士大夫阶层主导,宫廷画工、民间匠人、宗教画师等群体虽技艺精湛,却因身份卑微难以留下姓名,例如唐代长安的寺观壁画,多由画工集体绘制,文献中仅记载“画工若干”,个体姓名早已不可考,从传承方式看,古代师徒相授的技艺传承模式,常以“秘不示人”为准则,许多作品仅以“某某门人”“仿某某笔意”流传,作者身份模糊,战乱、火灾、文献散失等偶然因素,也导致大量书画作品的作者信息遗失,如宋元时期的民间手卷、扇面,因频繁易主而失名者比比皆是。

佚名书画家的作品涵盖题材广泛,从宗教壁画、宫廷仕女到民间风俗、花鸟虫鱼,无所不包,其中最具代表性的当属敦煌莫高窟壁画,这些壁画创作历经北魏至元代,画师多为民间工匠,他们在洞窟中留下飞天、经变图、供养人像等杰作,线条流畅、色彩绚丽,却无一留下姓名,正是这些无名之作,构成了中国佛教艺术的巅峰之作,再如宋代院体画中的《出水芙蓉图》(故宫博物院藏),虽无款识,但其工笔重彩的技法、精准的造型,与南宋院体画风格高度一致,被认为是宫廷画工的集体创作,明代仇英的《清明上河图》摹本中,也有大量佚名画工参与的补绘与修改,共同成就了这一传世名卷。

佚名书画家的艺术价值,首先在于其“原生态”的审美表达,他们不受“文人画”理论束缚,更注重实用功能与大众审美,作品往往充满鲜活的生活气息,例如清代杨柳青年画中的《连年有余》,佚名画师以明快的色彩、吉祥的构图,将民间对美好生活的向往融入画面,成为年画经典,佚名作品是研究艺术史流变的“活化石”,通过对比不同时期的佚名书画,可以清晰看到技法、题材、审美的演变轨迹,如唐代佚名《游春图》与北宋佚名《溪山行旅图》,前者青绿设色的华丽与后者水墨山水的雄浑,正是山水画从“重彩”到“写意”转型的实证。

研究佚名书画家,需要结合文献考证、风格分析与科技手段,例如通过碳-14测年、颜料成分分析等技术,可推断作品年代;通过对比同时期名家风格,可缩小作者群体范围,近年来,随着故宫博物院、敦煌研究院等机构的深入研究,部分佚名书画的“作者之谜”正逐步揭开,但更多作品仍待探索,这些无名艺术家的存在,提醒我们:艺术史不仅是名家的传记,更是无数无名者共同书写的文明长卷。

相关问答FAQs

Q:佚名书画家的作品如何断代?

A:佚名书画的断代需综合多学科方法,一是风格分析,对比同时期已知作者的作品风格、技法特征(如笔法、设色、构图);二是文献考证,通过画中题跋、收藏印、流传记录等间接信息判断年代;三是科技手段,如碳-14测年(适用于纸、绢等有机材料)、颜料成分分析(如敦煌壁画中颜料的矿物成分可对应特定时代工艺),故宫博物院对一批无款山水画的断代,即通过比对北宋李成、郭熙的“蟹爪皴”技法,结合绢质老化检测结果,确定为北宋中期作品。

Q:为什么佚名书画家的价值常被低估?

A:佚名书画的价值被低估,主要源于传统艺术评价体系的局限,古代书画理论强调“书画以人传”,作者的名望直接影响作品价值,如“二王”“四家”的作品因作者身份而备受推崇;佚名作品因缺乏作者信息,难以纳入传统“传承有序”的收藏体系,随着艺术史研究的深入,学界逐渐认识到佚名作品更能反映时代的整体艺术水平,其“无名”恰恰凸显了艺术的本质——超越个体名利的永恒之美,敦煌壁画的价值早已超越“作者是谁”的追问,成为全人类的文化遗产。