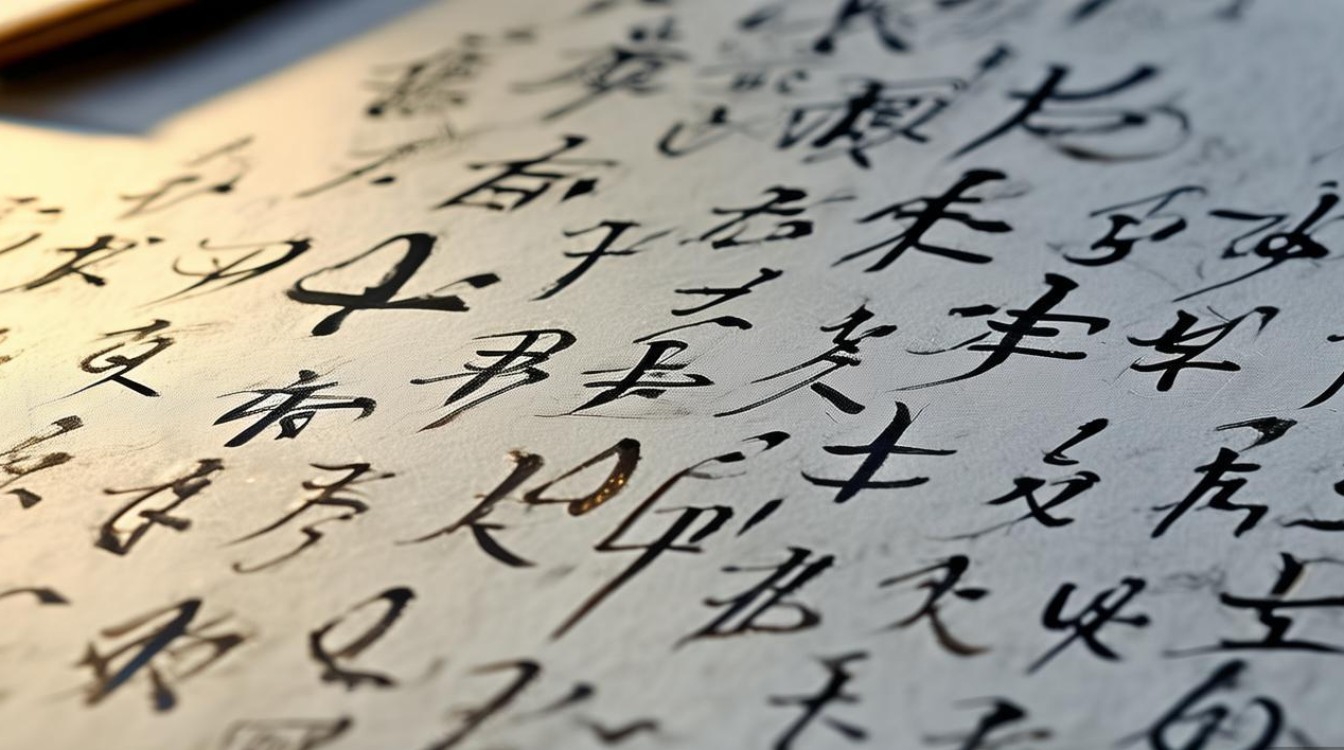

孙树利,当代著名书法家,1965年生于河北保定,现为中国书法家协会会员、河北省书法家协会理事、保定市书法家协会副主席,其书法植根传统,五体皆能,尤以行草见长,数十年来深耕笔墨,形成了雄浑豪迈与灵动秀逸相融合的独特风格,在当代书坛颇具影响力。

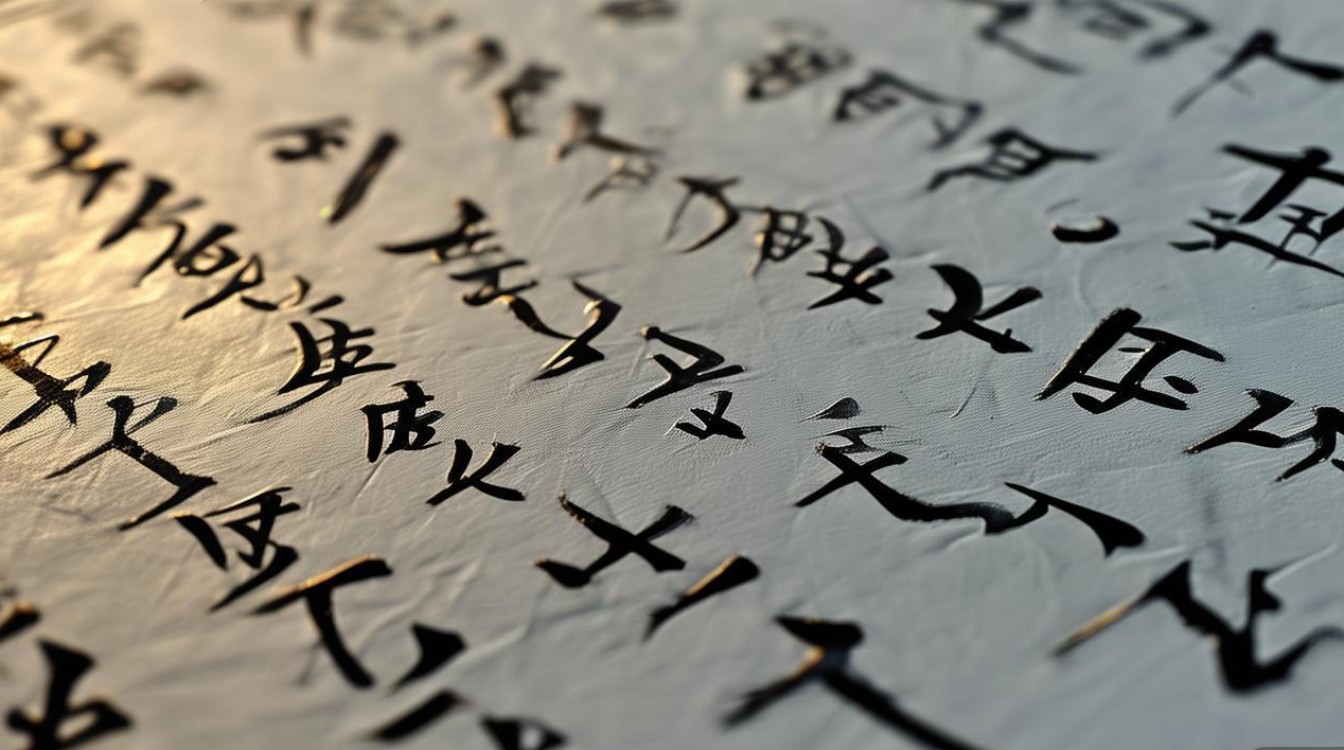

孙树利的书法艺术以“师古不泥古,创新不失本”为宗旨,在用笔、结体、章法上均有独到之处,用笔上,他方圆兼备,提按分明,既得晋人“二王”笔法的含蓄蕴藉,又取米芾“刷字”的痛快淋漓,线条如锥画沙、屋漏痕,刚柔相济,富有弹性;结体上,他打破常规,奇正相生,或欹侧取势,或平正端庄,于险绝中求平稳,在变化中显统一,既有颜真卿的雄浑大气,又具王铎的跌宕多姿;章法上,他注重虚实对比,行气贯通,字与字、行与行之间顾盼生姿,整体布局疏密有致,节奏分明,营造出“既见笔墨,更见精神”的艺术境界。

从艺术演变历程来看,孙树利的书法风格可分为三个阶段:

| 时期 | 风格特点 |

|---|---|

| 早期(1980-2000年) | 以临摹传统经典为主,遍临《兰亭序》《祭侄文稿》《蜀素帖》等法帖,追求形神兼备,奠定扎实功底。 |

| 中期(2001-2015年) | 融合诸家之长,将“二王”的典雅、米芾的率意、王铎的奇崛相结合,逐渐形成个人面目,作品多以行草为主,气势开张。 |

| 2016年至今) | 趋于返璞归真,追求“书为心画”的境界,用笔更加老辣,结体愈发自然,意境上追求平淡天真的艺术高度。 |

孙树利的书法作品多次入展国家级、省级重要展览,如全国第十一届书法篆刻作品展、全国第三届行草书作品展、“中国书法兰亭奖”艺术奖等,并获河北省“文艺振兴奖”“长城文艺奖”等多项殊荣,其作品被中国国家博物馆、中国美术馆、河北博物院等机构收藏,并出版《孙树利书法作品集》《孙树利行草书千字文》等专著,他还热衷于书法公益事业,多次开展“书法进校园”“文化下乡”等活动,培养了大量书法人才,为传承中华优秀传统文化作出了积极贡献。

孙树利的书法艺术,既是对传统的深刻体悟,也是对时代的个性表达,他以笔墨为媒介,将古典精神与当代审美相融合,形成了独具特色的艺术风貌,其作品不仅是技法的展现,更是文化修养与人格精神的凝结,堪称当代书法艺术的典范。

FAQs

问:孙树利书法的临摹对象主要有哪些?

答:孙树利书法的临摹对象以传统经典法帖为主,涵盖篆、隶、楷、行、草五体,早期重点临摹“二王”(王羲之、王献之)的《兰亭序》《中秋帖》《鸭头丸帖》等,追求晋人笔法的典雅与含蓄;同时研习颜真卿《祭侄文稿》《多宝塔碑》,体会其雄浑厚重的书风;中期深入米芾《蜀素帖》《苕溪诗帖》,学习其“刷字”的率意与灵动,并取法王铎《拟山园帖》,研究其章法的奇崛与跌宕;近年还涉猎汉隶《曹全碑》《张迁碑》,汲取其古朴与厚重,为行草书注入新的内涵,他主张“取法乎上,仅得乎中”,始终以经典为师,在临摹中不断深化对书法本质的理解。

问:孙树利在书法教学中有哪些核心理念?

答:孙树利在书法教学中秉持“技道并重、因材施教”的理念。“技道并重”即强调技法训练与文化修养并重,他认为书法不仅是“写字”,更是“写心”,要求学生先掌握执笔、用笔、结体等基本技法,同时加强诗词、文学、历史等文化知识的学习,提升综合素养;“因材施教”则注重根据学生的个性特点、审美取向制定教学方案,如对性格沉稳的学生侧重楷书、隶书的临摹,培养其基本功;对性格活泼的学生则引导其学习行草书,发挥其灵动特质,他提倡“读帖重于临帖”,要求学生仔细观察法帖的笔法、字法、墨法,理解其背后的精神内涵,而非简单模仿,最终达到“意与古会、自出机杼”的创作境界。