杨景祥书法是中国当代书法艺术中极具代表性的创作实践之一,其作品以深厚的传统根基与鲜明的时代气息相融合,展现出独特的艺术魅力,作为一位深耕书坛数十载的书法家,杨景祥的书法创作涵盖篆、隶、楷、行、草五体,尤以行楷、行草见长,其艺术风格既注重笔墨技巧的精研,又强调精神气韵的传达,形成了“端庄而不失灵动,古朴而富有新意”的个人面貌。

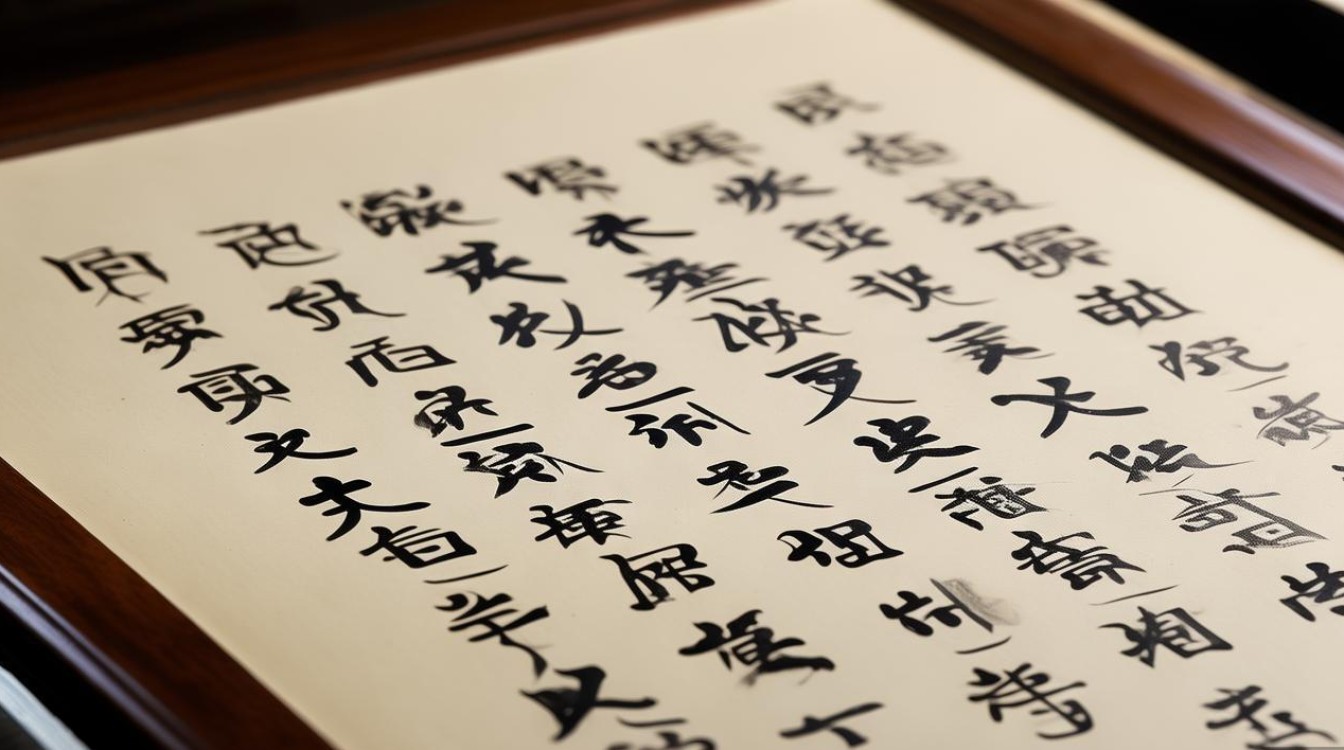

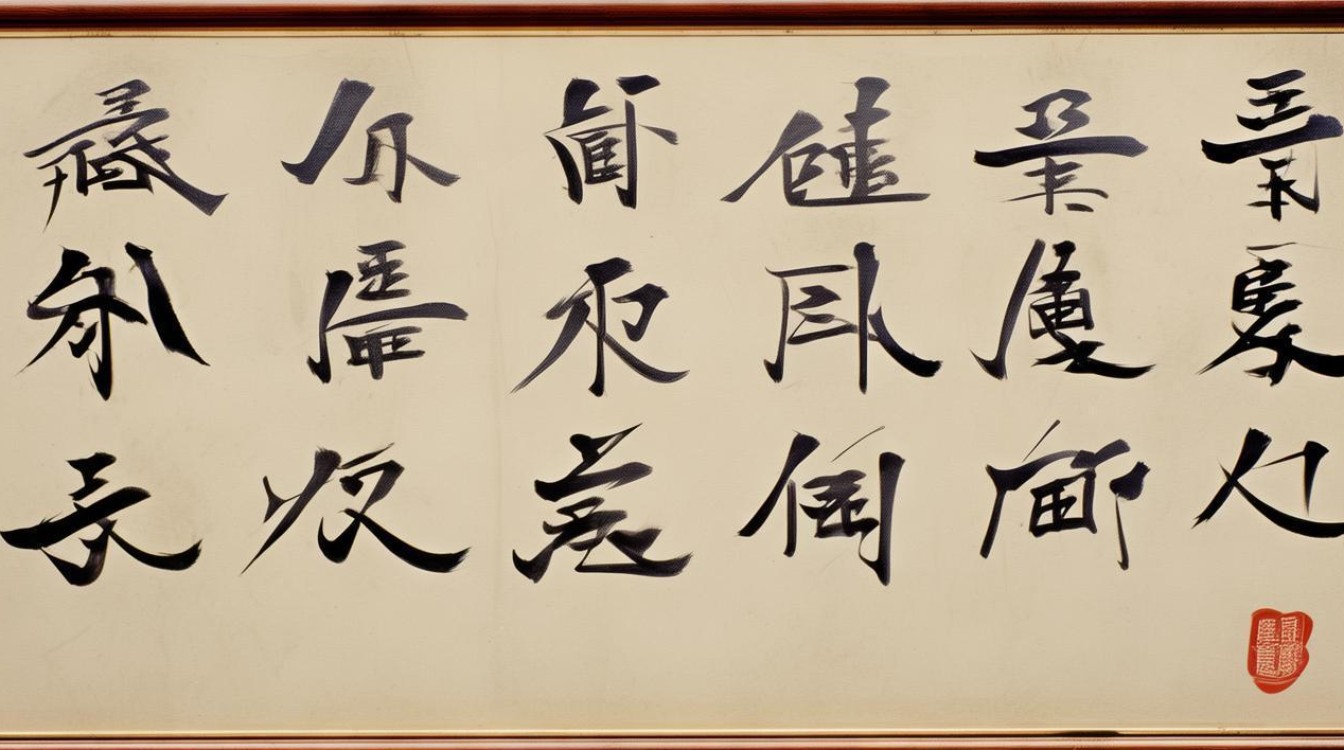

在艺术风格上,杨景祥书法呈现出对传统经典的深刻理解与创造性转化,他早年遍临历代碑帖,从商周甲骨、秦汉简帛到魏晋碑版、唐宋法帖均有涉猎,尤其推崇王羲之的“书圣”风骨、颜真卿的雄浑气度与米芾的率意天真,这种广取博收的积累,使其笔法既有“屋漏痕”的圆融厚重,又有“锥画沙”的劲健挺拔;结字上,他善于将楷书的端庄法度与行书的流动自然相结合,既守“平正”之则,又求“险绝”之趣,于欹正相生中形成平衡之美,其行楷作品《赤壁赋》中,单字结构或舒展如雁阵,或收紧如磐石,行气贯通处如行云流水,转折顿挫处似金石镂刻,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界,而行草作品《将进酒》则以笔势连绵、墨色淋漓见长,线条的疾徐变化、墨色的浓枯交替,既呼应了李白诗歌的豪放浪漫,又传递出书法家内心的激越情感,实现了“书为心画”的艺术追求。

杨景祥书法的艺术成就,离不开其对“技”与“道”的辩证统一,在技法层面,他强调“笔笔有来历,字字有出处”,主张以传统为根基,反对盲目创新;他又注重“笔墨当随时代”,将当代审美意识融入创作,使古老的书体焕发新的生命力,他在创作中尝试将碑学的雄强方笔与帖学的婉圆圆笔相结合,既保留了碑刻的厚重质感,又增添了帖学的灵动韵味;在章法布局上,他打破传统书法的“纵有行、横有列”的固有模式,通过疏密对比、虚实相生等手法,营造出“大珠小珠落玉盘”的节奏感,使作品更具视觉冲击力,他对墨法的运用也颇具匠心,根据书写内容与情感需求,浓墨、淡墨、枯墨、湿墨交替使用,形成“润含春雨,干裂秋风”的墨韵变化,增强了作品的艺术感染力。

从艺术影响来看,杨景祥的书法不仅在国内多次入选重要展览并获奖,还被多家美术馆、博物馆收藏,同时通过书法教育、公益讲座等形式,推动了书法艺术的普及与发展,他主张“书以载道,艺以修身”,认为书法不仅是技艺的展现,更是人格的修炼与文化的传承,在教学中,他注重培养学生的传统功底与审美能力,强调“先与古人合,再与古人离”,鼓励学生在继承的基础上形成个人风格,其弟子中有多人已成为书坛新锐,传承了他的艺术理念。

以下为杨景祥书法不同书体的风格特点对比:

| 书体 | 风格特点 | 代表技法 | 代表作品 |

|---|---|---|---|

| 行楷 | 端庄灵动,楷法谨严而行气贯通 | 方圆兼用,提按分明 | 《赤壁赋》《千字文》 |

| 行草 | 笔势连绵,墨色淋漓,情感外露 | 使转自然,疾涩相生 | 《将进酒》《兰亭序集联》 |

| 隶书 | 古朴厚重,波磔分明,兼具庙堂气 | 蚕头燕尾,中锋用笔 | 《隶书条幅》《汉风诗意》 |

| 篆书 | 线条圆融,结构对称,商周遗韵 | 中锋行笔,婉转流畅 | 《石鼓文集联》 |

相关问答FAQs:

Q1:杨景祥书法的师承渊源是什么?他的艺术风格受到了哪些书法家的影响?

A1:杨景祥书法的师承可追溯为“碑帖兼学,博采众长”,早年师从地方名家习楷,后系统研习王羲之《兰亭序》、颜真卿《勤礼碑》、米芾《蜀素帖》等帖学经典,奠定行楷基础;同时深入研习《张迁碑》《石门颂》等汉碑及《泰山经石峪》等北朝摩崖石刻,汲取碑学的雄浑气象,其风格中,王羲之的雅逸、颜真卿的雄健、米芾的率意均有体现,尤以“二王”的行草神韵与颜真卿的庙堂气度为核心,融合碑帖之长,形成既传统又现代的独特面貌。

Q2:如何欣赏杨景祥书法的艺术特色?可以从哪些角度入手?

A2:欣赏杨景祥书法可从“笔法、字法、墨法、章法、神韵”五个维度入手:笔法上,观察线条的力度与质感,如“屋漏痕”的圆融、“锥画沙”的劲健;字法上,看结字的欹正变化与疏密对比,体会“既守定法,又出意料”的巧思;墨法上,关注墨色的浓枯润燥,感受“润含春雨,干裂秋风”的韵律;章法上,留意整体布局的虚实呼应与行气贯通,如“大珠小珠落玉盘”的节奏感;神韵上,则需品味作品传递的情感与精神,是静穆平和,还是激越豪放,最终达到“形神兼备”的审美境界。