杨秀卿书法作为当代中国书坛的重要艺术实践,以其深厚的传统底蕴与鲜明的时代风貌,成为连接古典书法精神与现代审美趣味的重要桥梁,杨秀卿先生幼承家学,浸淫书坛数十载,楷、行、草诸体皆精,尤以楷书、行书见长,其作品既得晋唐法度之严谨,又融宋意元韵之灵动,在笔墨的刚柔相济中展现出独特的艺术张力。

杨秀卿出生于书香门第,自幼随父习字,临池不辍,少年时期师从地方名家,打下坚实的楷书基础,后负笈京华,受教于启功、欧阳中石等书法大家,启功先生“结构第一”的书学主张深刻影响了她的创作理念,使其对汉字结体的精准把控达到新高度;而欧阳中石先生对书法与文化、哲学关系的阐释,则让她在笔墨之外更注重书卷气的涵养,她遍临《九成宫》《玄秘塔》《兰亭序》《祭侄文稿》等经典碑帖,上溯甲骨、金文,下涉明清诸家,在广取博收中逐渐形成“师古而不泥古,尚法而能逸笔”的个人风格。

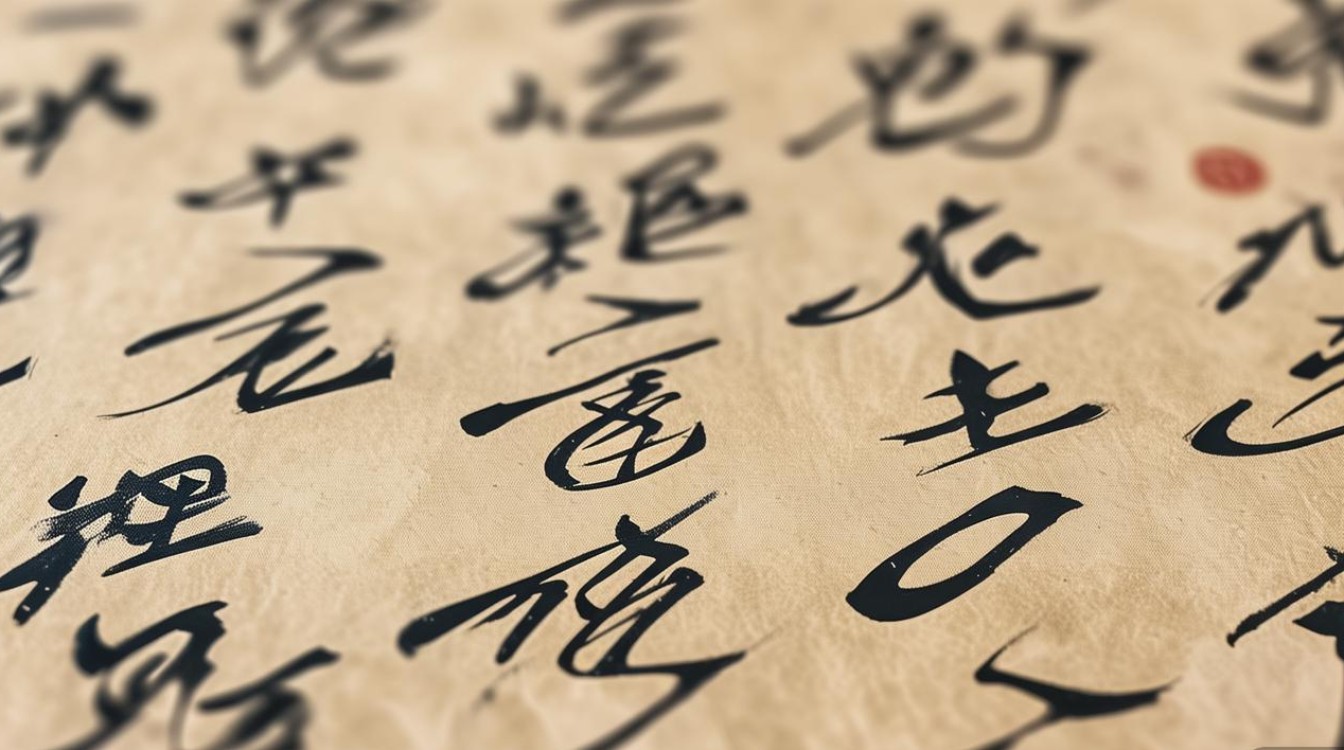

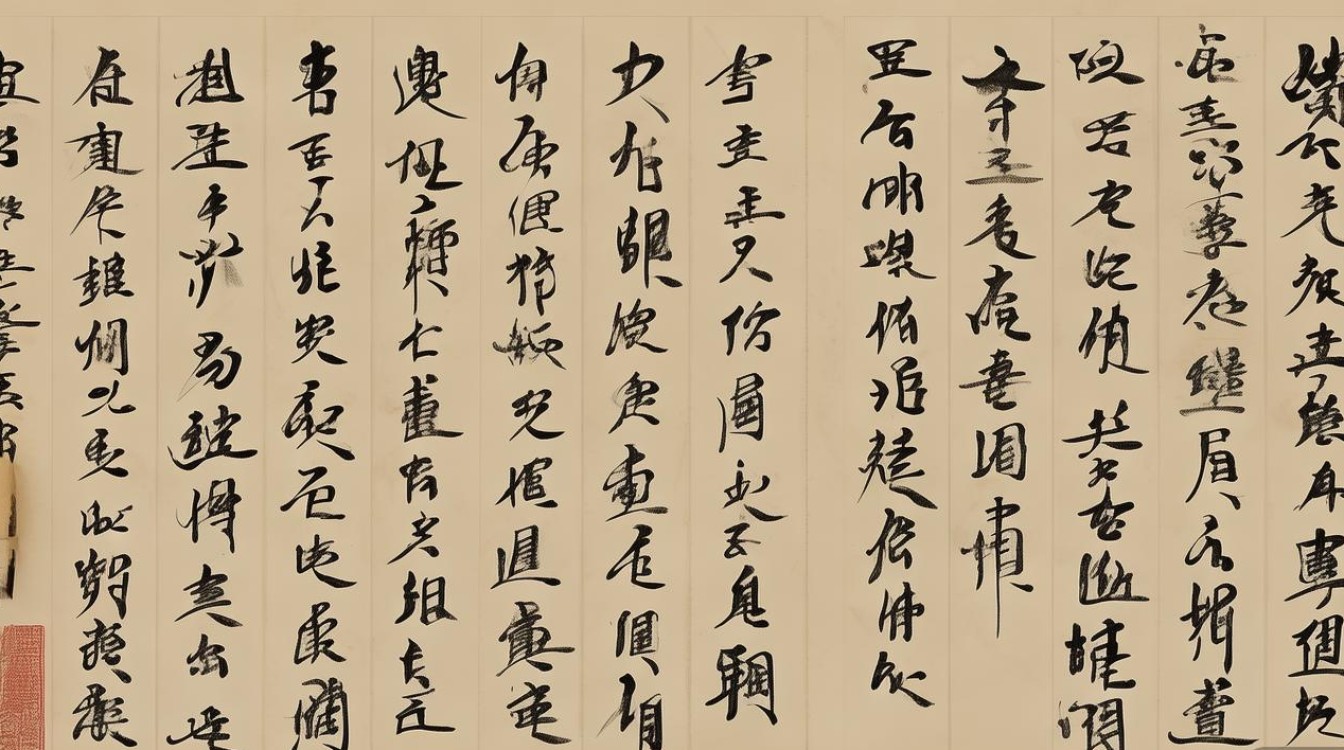

杨秀卿书法的艺术风格,可概括为“正而不板,动而不野”,其楷书取法欧阳询的险峻与颜真卿的雄浑,用笔方圆兼备,起笔收笔干净利落,点画如金刀铁马,刚劲中见温润;结体中宫紧收,外展疏朗,既守“平正安稳”之则,又具“险绝姿态”之妙,行书则深得“二王”神韵,笔势连绵,牵丝引带自然流畅,结体欹正相生,节奏明快,既有《兰亭序》的雅逸,又兼《寒食帖》的率真,草书在狂放中不失法度,线条如行云流水,墨色浓淡枯湿变化丰富,展现出“心手双畅”的创作境界。

为更直观呈现其艺术特点,可从以下维度解析:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特征 | 章法布局 | 墨法运用 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,提按分明,点画如“铁画银钩” | 中宫紧收,主笔突出,平衡中见险峻 | 字字独立,行列整齐,疏密有致 | 浓墨为主,偶用淡墨提神,墨色温润 |

| 行书 | 牵丝引带,使转流畅,笔势连贯 | 欹正相生,大小错落,自然天成 | 行气贯通,字距紧而行距疏,节奏明快 | 浓淡相宜,枯湿结合,墨色层次丰富 |

| 草书 | 简约连绵,使转如环,线条飞动 | 大胆变形,省减笔画,以势造型 | 整体连贯,虚实相生,气韵贯通 | 浓、淡、枯、焦交替,墨色变化极具张力 |

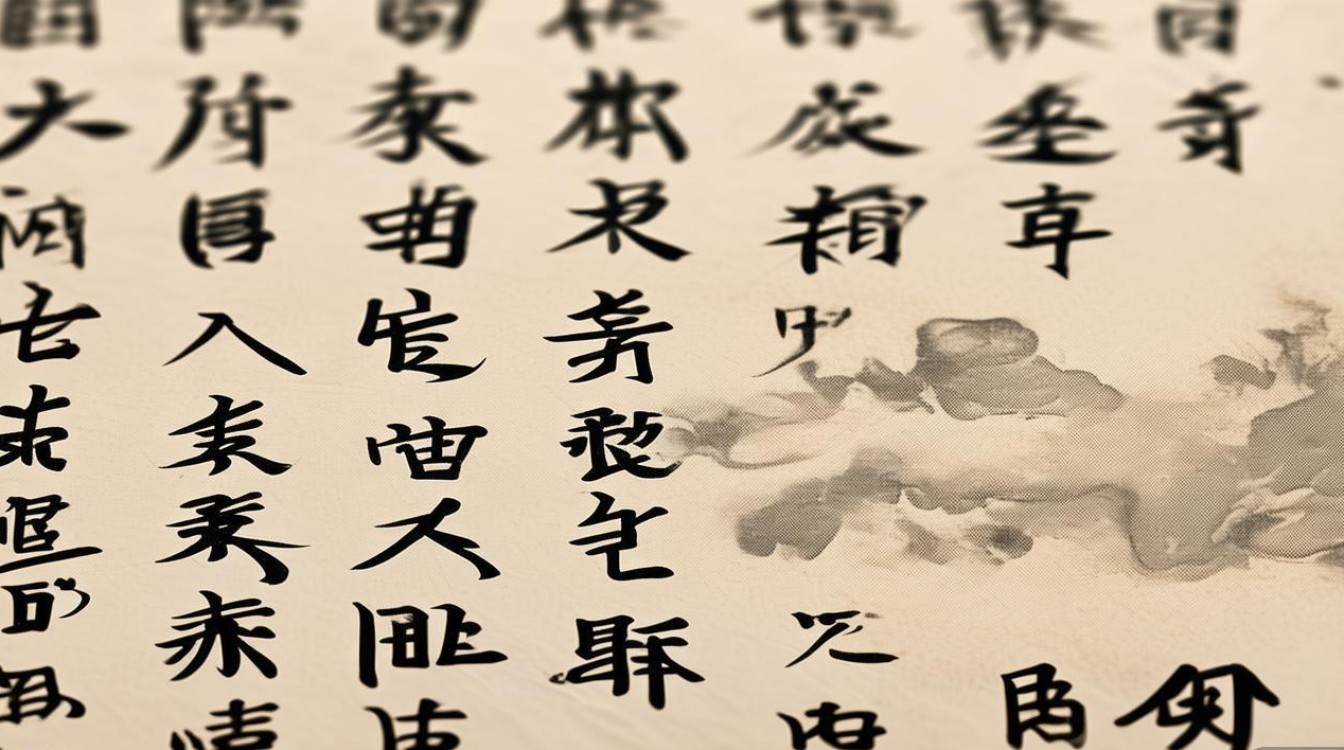

其代表作品《心经》楷书册页,堪称“楷书典范”,全篇六百余字,字字精到,用笔起承转合一丝不苟,结体既遵循《九成宫》的森严法度,又融入个人温润气质,如“观”字竖画如垂露,“世”字横画似勒马,刚柔相济,静穆中见灵动,行书作品《兰亭序临本》则跳出古人窠臼,在忠实于原作神韵的基础上,融入个人情感,线条更具弹性,牵丝处自然而不造作,“之”字变化多达十余种,尽显行书之妙,原创作品《千字文》长卷,以楷、行相间形式呈现,既有楷书的规整,又有行书的流畅,章法上“计白当黑”,疏密得当,展现出对传统经典的创造性转化。

杨秀卿的书法成就得到业界广泛认可,其作品多次入选全国书法展、国际书法交流展,并获“中国书法兰亭奖”等重要奖项,她出版有《杨秀卿书法集》《楷书技法详解》等著作,多幅作品被故宫博物院、中国美术馆等机构收藏,作为书法教育家,她曾任中国书法家协会理事、书法培训中心教授,培养了大批书法人才,其“技进乎道”的教学理念影响深远,她还积极投身书法公益活动,深入基层普及书法知识,推动传统书法文化的大众化传播,被誉为“德艺双馨的书法使者”。

相关问答FAQs

问题1:杨秀卿书法的师承渊源对她的创作风格产生了哪些具体影响?

解答:杨秀卿的师承渊源对其创作风格影响深远,她幼承家学奠定基础,后师从启功先生,启功先生强调“结构第一”,使其楷书结体严谨精准,如《心经》中每个字的重心平稳、部件协调;受教于欧阳中石先生,则深化了她对书法与文化关系的理解,作品书卷气浓厚,避免匠气,她遍临碑帖,上溯甲骨、金文,下涉明清诸家,融合欧险、颜雄、二王韵致,形成“正而不板,动而不野”的独特风格,启功的法度与欧阳的文化修养共同塑造了其“师古出新”的艺术路径。

问题2:初学者如何从杨秀卿书法中汲取学习经验?

解答:初学者学习杨秀卿书法可从三方面入手:一是先“守法”,从其楷书入手,如《心经》册页,重点练习用笔的提按分明和结体的中宫紧收,掌握“方圆兼备”的基本笔法,打好楷书基础;二是再“悟韵”,临摹其行书作品如《兰亭序临本》,体会牵丝引带的自然流畅和欹正相生的结体变化,理解“以意驭笔”的创作理念;三是后“求变”,在掌握传统法度后,尝试融入个人情感,参考她对墨法的运用(浓淡枯湿交替)和章法的处理(计白当黑),逐步形成个人风格,需注重文化修养的提升,正如杨秀卿强调“书为心画”,笔墨之外更需涵养内在气质。