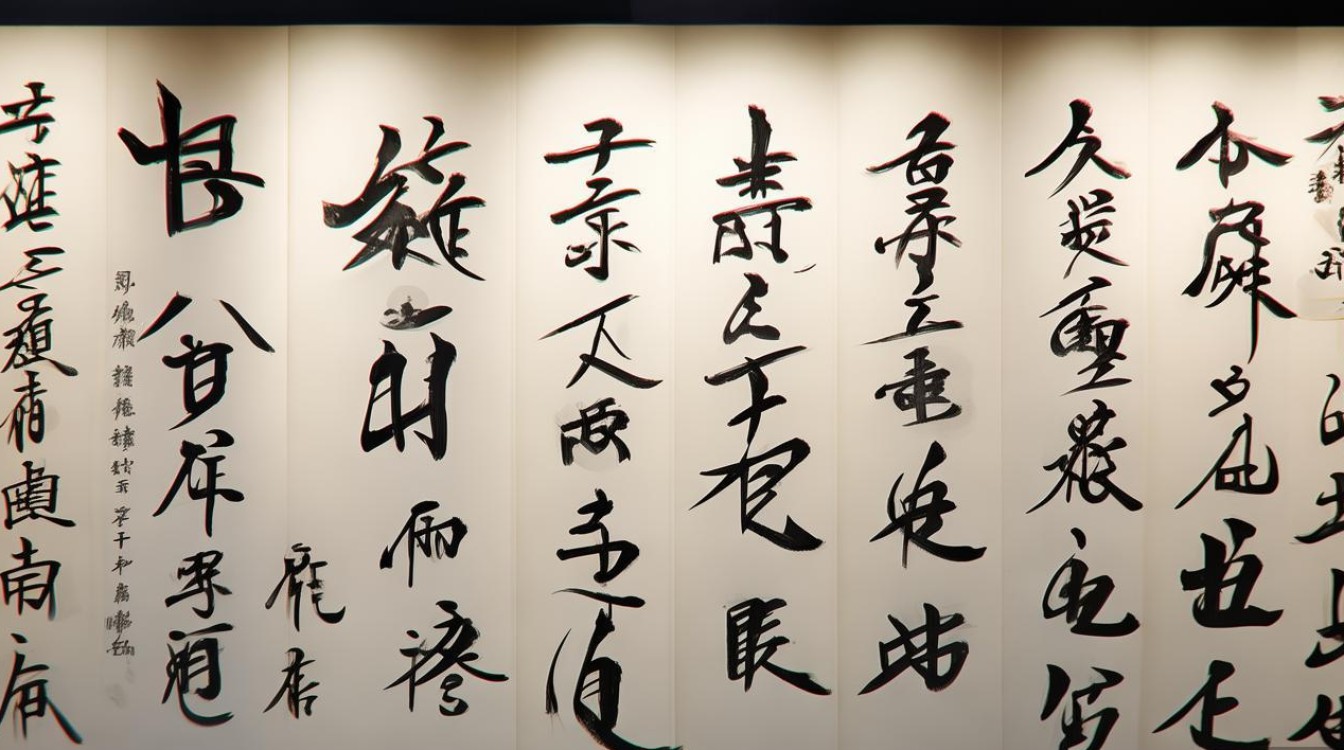

书法展示图是将书法作品通过视觉化设计呈现的综合性图文形式,既包含书法作品的笔墨本体,也融入背景、排版、装饰等设计元素,是书法艺术从创作到传播的重要载体,它既保留了书法的气韵神采,又通过视觉设计强化了作品的感染力,让观者能在二维或三维空间中更直观地感受书法之美,是传统书法艺术与现代设计思维结合的产物。

从本质上看,书法展示图的核心功能是“呈现”与“传播”,书法作为一门线条艺术,其魅力在于笔法的提按顿挫、墨色的浓淡枯湿、章法的虚实疏密,这些细微之处在原作中需要近距离观察才能体会,而展示图通过摄影、扫描、数字化处理等技术,能精准捕捉这些细节,并通过排版设计放大其视觉冲击力,展示图突破了原作的物理限制,便于在展览、书籍、网络等场景中传播,让更多人接触和理解书法艺术,王羲之《兰亭序》的原作已失传,但通过历代摹本的展示图,后人仍能领略其“天下第一行书”的风采;当代书法家的作品通过高清展示图,能快速在艺术圈和公众中形成认知,推动书法艺术的当代传播。

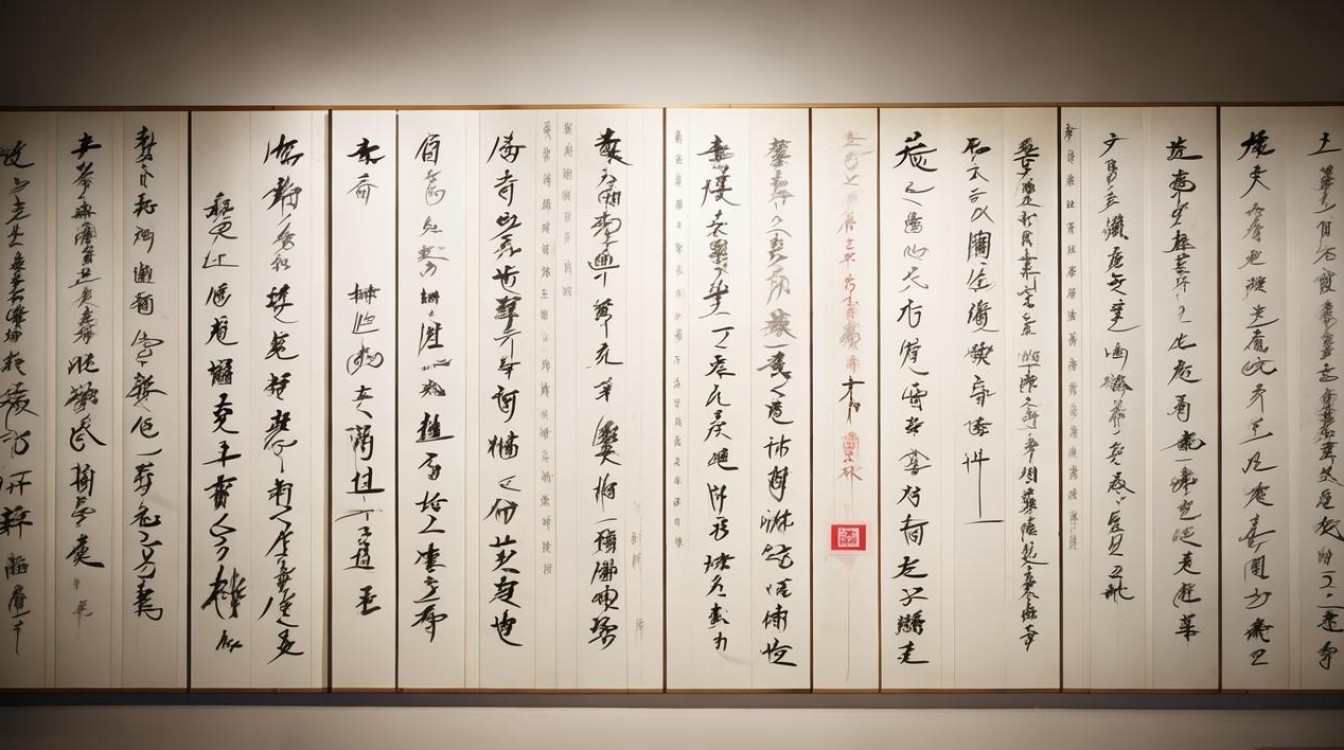

书法展示图的类型多样,可根据作品形式、展示目的、载体媒介等维度划分,从作品形式来看,常见的有中堂展示图(竖幅,正文加款印,适合传统厅堂布局)、条幅展示图(竖长条形,内容多为诗词,视觉挺拔)、横幅展示图(横向展开,适合斋室墙面或书刊封面)、斗方展示图(方形,构图紧凑,适合小品创作)、手卷展示图(长卷形式,可分段呈现,还原观展时的“展阅”体验),从展示目的看,可分为学术展示图(注重考据与细节,如碑帖考释中的局部放大图)、展览展示图(强调整体效果,配合灯光、背景营造氛围)、收藏展示图(突出作品价值,附带尺寸、材质、收藏信息等)、文创展示图(结合实用功能,如书法元素的笔记本、包装设计中的展示图),从载体媒介看,可分为纸质展示图(如画册、作品集中的印刷图)、电子展示图(用于网页、社交媒体的动态或静态图)、立体展示图(如装置艺术中结合书法的立体呈现),不同类型的展示图在设计侧重点上各有差异:学术展示图需精准还原墨色与笔触,展览展示图需注重空间协调,文创展示图则需兼顾美观与实用性。

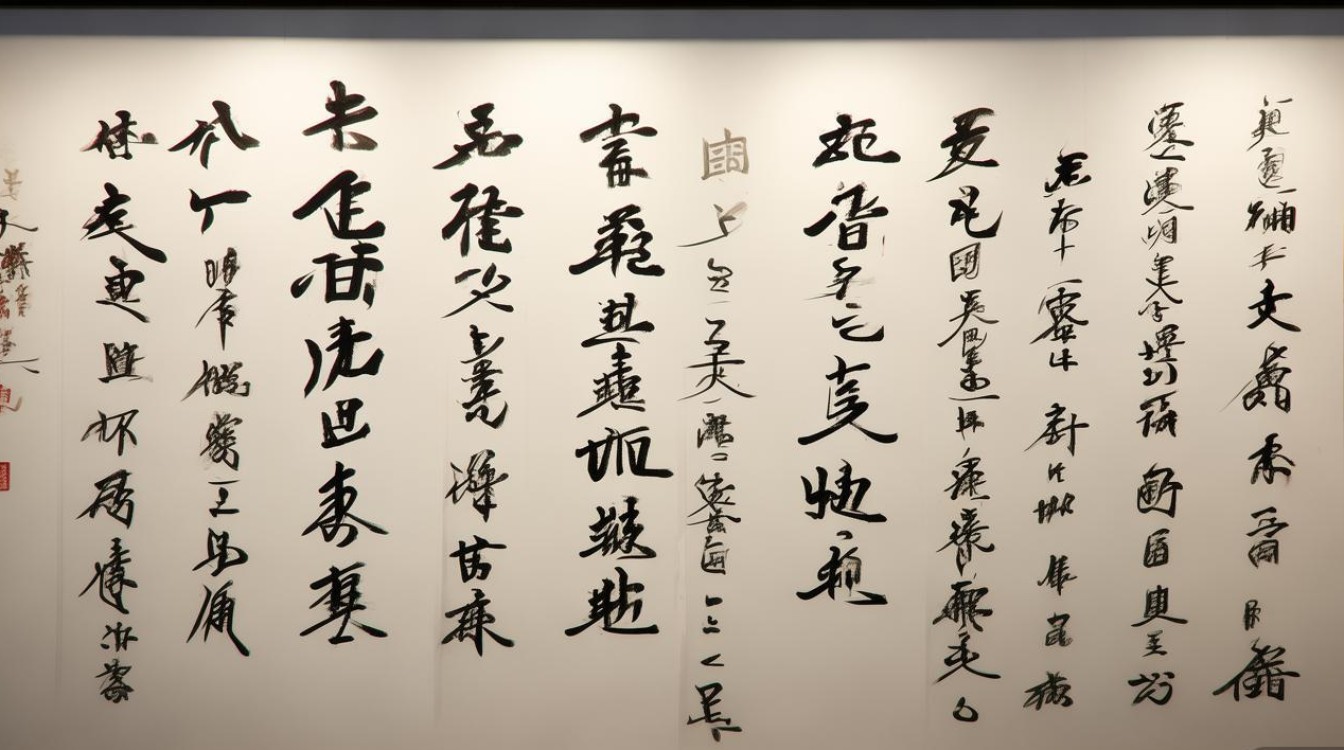

书法展示图的设计要素需围绕“书法本体”与“视觉呈现”的平衡展开,首先是书法作品本身,其笔法、墨法、章法是核心,笔法上,需通过技术手段清晰呈现中锋、侧锋、藏锋、露锋等用笔特点,如颜真卿楷书的“蚕头燕尾”需在展示图中突出起笔的浑厚与收笔的轻盈;墨法上,浓墨、淡墨、干墨、湿墨的变化需通过色彩还原技术准确表达,徐渭草书的“泼墨”效果若失真,则会削弱其狂放不羁的艺术感染力,章法上,展示图的排版需呼应原作的行气、留白与虚实关系,如弘一法师书法的“疏可走马”,展示图中的留白区域需保留足够的呼吸感,避免因裁剪或装饰元素挤压而破坏意境,其次是背景设计,背景的材质、色彩、纹理需与书法风格协调:传统楷书、隶书适合素雅的宣纸背景或仿古色底纹,突出其庄重感;行书、草书则可搭配写意水墨背景或纯色背景,强化其流动性与节奏感,怀素《自叙帖》的展示图若以泼墨山水为背景,能呼应其“骤雨旋风”的笔势,而若用工笔画背景则会显得格格不入,第三是排版布局,需考虑“主次分明”,书法作品应占据视觉中心,款印、题跋等辅助元素需位置恰当、大小适中,避免喧宾夺主;留白是书法排版的关键,展示图中的“计白当黑”需通过边距、间距的设计实现,让观者的视线能在作品与空白间自然流动,第四是辅助元素,印章作为书法作品的“灵魂”之一,在展示图中需清晰呈现其朱文、白文的对比及与正文的位置关系;题跋若为学术性内容,需用小字号楷书置于正文下方,避免干扰主体;装饰纹样(如云纹、回纹)需简洁,仅作为点缀,不可过于繁复。

书法展示图的制作流程是一个从“原作到成品”的系统过程,需严谨对待每个环节,首先是书法创作与选材,创作者需根据展示目的确定书体、内容与纸张,如为展览展示,可选择尺寸较大、墨色层次丰富的作品;为文创展示,则需考虑作品的适配性,避免过于复杂的章法,其次是数字化采集,通过高分辨率扫描仪或专业相机进行图像采集,扫描分辨率建议不低于600dpi,确保笔触细节不失真;拍摄时需使用均匀光源,避免反光与阴影,如拍摄宣纸作品,可在背面加衬白纸,增强墨色对比度,第三是图像处理,使用Photoshop等软件进行修图:校正色彩还原原作墨色,调整对比度突出笔锋,去除拍摄时的污点或折痕,但需避免过度修饰导致失真(如将干枯的飞白 artificially 加粗),第四是设计排版,根据展示类型选择工具(如Illustrator用于矢量排版,InDesign用于画册排版),确定画幅比例(如16:9适合电子屏,4:3适合传统画框),将书法作品、背景、辅助元素进行组合,遵循“对称与均衡”“节奏与韵律”的视觉原则,第五是输出呈现,纸质展示图需选择合适的印刷工艺(如艺术微喷还原宣纸肌理),电子展示图需优化格式(如JPG适用于普通传播,PNG适用于透明背景,GIF适用于动态展示),立体展示图则需结合材料(如亚克力、金属板)与结构设计,实现平面书法向立体空间的转化。

书法展示图的应用场景广泛,贯穿于书法艺术的生产、传播与消费全过程,在博物馆与美术馆中,书法展示图常用于专题展览,如“宋代书法展”通过展示《黄州寒食诗帖》的高清局部图,让观众清晰看到苏轼笔法的跌宕起伏;配合文字说明与时间轴,形成“图像+文本”的立体叙事,在书法教育中,展示图是重要的教学工具,教师通过对比《颜勤礼碑》的不同临摹展示图,分析笔法差异;学生通过观察《兰亭序》的行气展示图,理解字与字、行与行之间的呼应关系,在文创产业中,书法展示图被转化为书签、笔记本、服饰图案等产品,如将王羲之“行云流水”四字的展示图简化为线条图案,印在帆布袋上,既保留书法韵味,又符合现代审美,在数字媒体中,书法展示图以动态形式呈现,如通过动画技术演示《祭侄文稿》的创作过程,让观众看到颜真卿情绪变化对笔法的影响;或利用VR技术构建虚拟书法展厅,让观众“漫步”于作品之间,实现沉浸式体验,在私人收藏与家居装饰中,书法展示图也扮演着重要角色,收藏者可将心爱作品制作成高清复制品装裱,既能欣赏艺术,又能提升空间的文化氛围。

书法展示图的发展离不开技术的推动,从早期的拓片、木刻印刷,到现代的数字扫描、动态设计,其呈现方式不断革新,随着AI、AR等技术的发展,书法展示图将更加智能化与互动化,如通过AI技术分析展示图的章法规律,为创作者提供参考;或通过AR技术让观众扫描展示图后,看到三维立字的动态生成过程,但无论技术如何变化,书法展示图的核心始终是“以书为本”,需在尊重书法艺术本体规律的基础上,借助设计与技术,让这门古老的艺术在当代焕发新的生命力。

FAQs

Q:书法展示图与原作的主要区别是什么?

A:书法展示图是对原作的二次呈现,区别在于:一是媒介不同,原作是实物(如宣纸、绢帛),展示图是图像(纸质或电子);二是细节还原度,展示图可能因技术限制丢失部分微妙质感(如宣纸的纤维肌理、墨色的渗透层次);三是功能不同,原作侧重收藏与近距离欣赏,展示图侧重传播与远距离观看,但优质展示图能通过高精度技术最大程度还原原作神韵,弥补原作在传播中的局限性。

Q:如何制作适合线上传播的书法展示图?

A:线上传播需注重“适配性”与“吸引力”,尺寸与格式选择,微信朋友圈等平台推荐宽度900px以内的JPG图,网页展示可选择1920×1080px的16:9比例;动态展示图(如GIF)建议时长3-5秒,突出笔触书写过程,色彩与对比度,线上显示需增强墨色与背景的对比度,避免在手机屏幕上显得模糊;背景简洁,优先用纯色或低饱和度纹理,减少干扰,第三,内容精简,线上展示图可突出局部细节(如放大单字笔锋)或核心内容(如四字成语),避免信息过载,添加引导元素,如为文创展示图标注“点击购买”,为学术展示图添加“点击查看高清大图”,提升用户互动性。