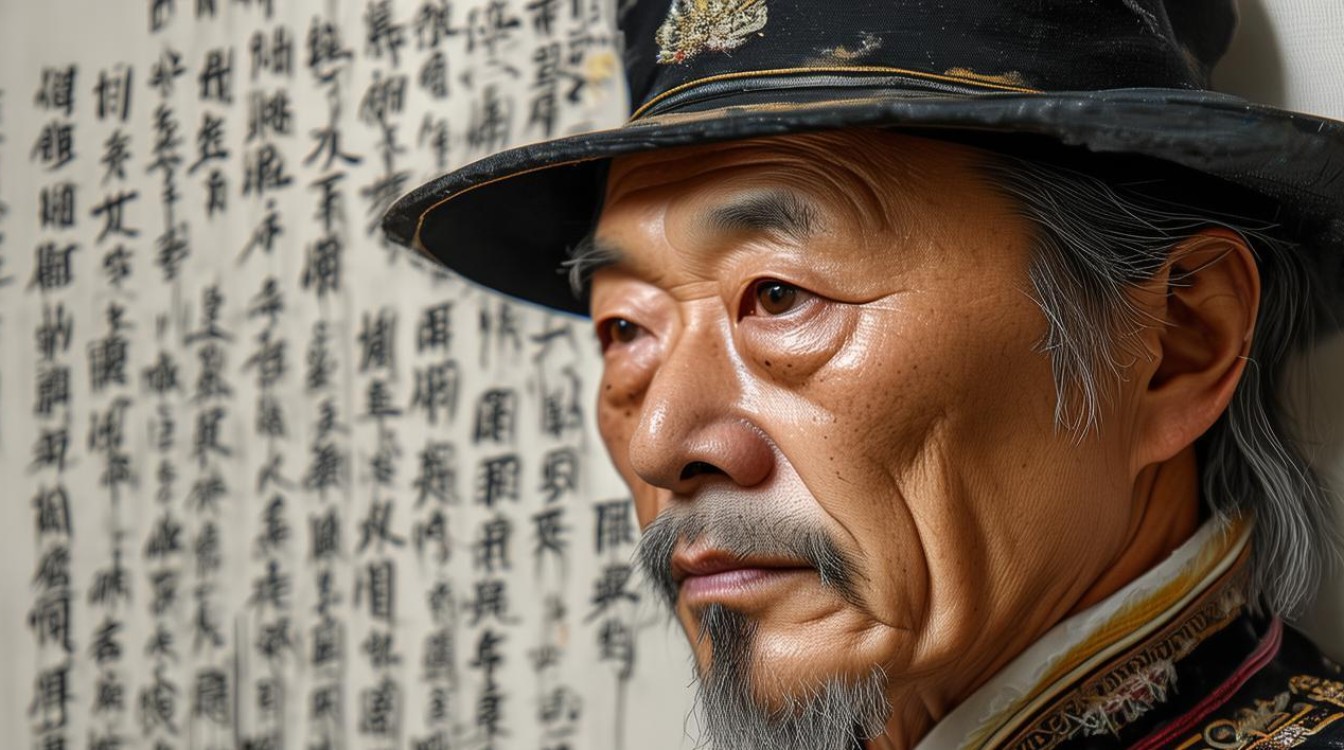

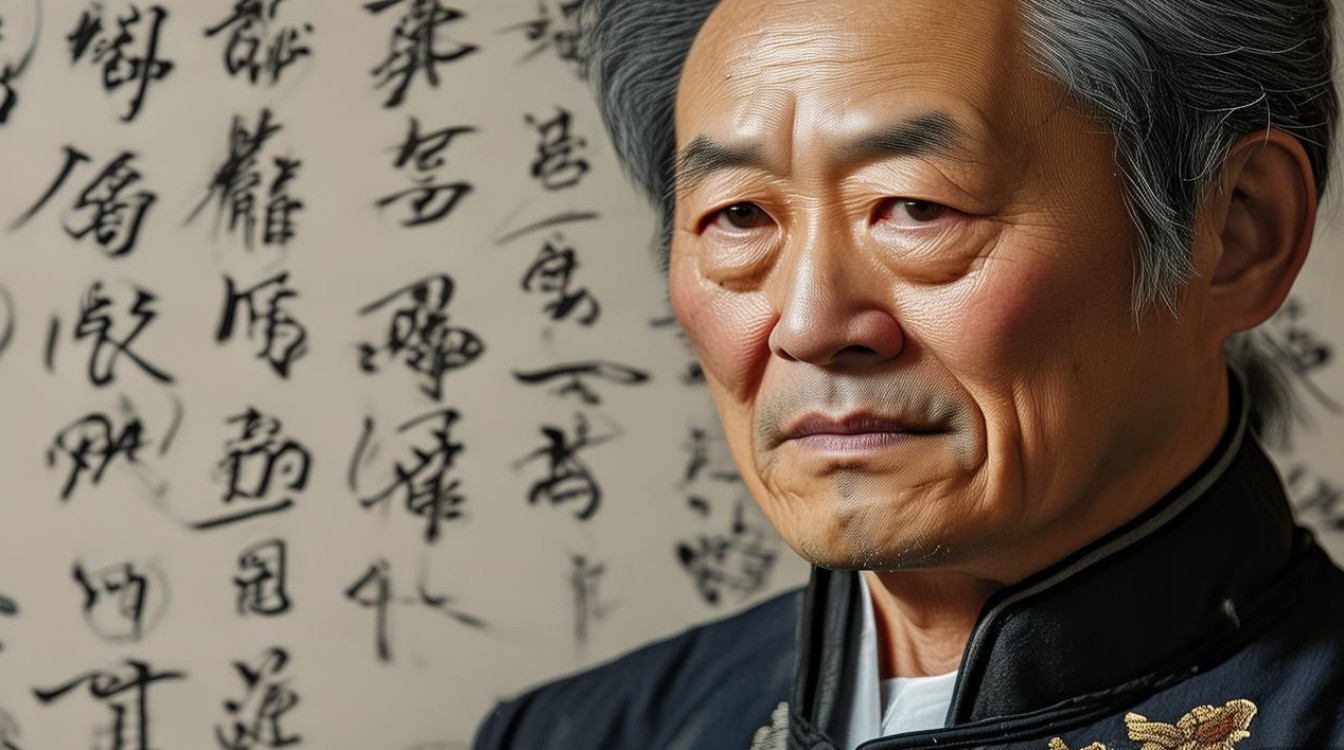

潘景友,当代中国书画界颇具影响力的艺术家之一,以其深厚的传统功底与鲜明的个人风格,在书法与绘画领域均取得了卓越成就,他的艺术创作植根于中华优秀传统文化,又融入时代精神,形成了“古雅中见新意,雄浑中蕴秀逸”的独特艺术面貌,被业内誉为“文人书画的当代践行者”。

潘景友出生于上世纪60年代,自幼浸润于江南文化的沃土,家乡的青山绿水与深厚的文脉底蕴,为他日后的艺术创作埋下了种子,少年时,他临池不辍,从颜真卿的《多宝塔碑》入手,打下坚实的楷书基础;青年时期,他遍临魏晋名帖,深研“二王”行草的飘逸与洒脱,兼取汉隶的朴拙与北碑的雄强,逐渐形成了笔法凝练、气韵生动的书法风格,在绘画方面,他早年师从著名山水画家,深入研习宋元山水画的笔墨精髓,对范宽的雄浑、倪瓒的疏朗、石涛的奔烂熟于心,后游历名山大川,师法自然,将传统笔墨与真山真水相融合,逐渐形成了“笔墨当随时代”的创作理念。

潘景友的艺术成就,首先体现在其对传统笔墨的深刻理解与创新运用上,他的书法诸体皆能,尤以行草见长,其作点画峻拔,笔势开张,既有“屋漏痕”的苍茫老辣,又有“折钗股”的刚劲挺拔;结字奇正相生,疏密有致,于欹侧中求平衡,于险绝中见稳重,观其书作,如行云流水,一气呵成,字里行间洋溢着文人的书卷气与时代的精神气象,其绘画则以山水为主,兼及花鸟,注重意境营造与笔墨情趣,他的山水画多取材于江南烟雨与巴山蜀水,构图饱满而灵动,层次丰富而通透;用笔上,他以书入画,中锋侧锋兼施,线条刚柔并济,既保留了传统山水的“勾皴擦点染”,又融入了现代构成意识;用墨上,他讲究“墨分五色”,浓淡干湿,变幻莫测,或泼墨写意,或破墨积墨,营造出云雾缭绕、气象万千的山水意境,花鸟画则多以梅兰竹菊、荷松藤蔓为题材,笔墨简练而传神,寥寥数笔便将对象的形神勾勒得淋漓尽致,充满了文人画的清雅之气。

为更清晰地展现潘景友的艺术特色,以下从书法与绘画两个维度对其艺术风格进行对比分析:

| 艺术类别 | 核心特点 | 代表作品 | 技法亮点 |

|---|---|---|---|

| 书法 | 行草见长,笔法凝练,气韵生动,结字奇正相生 | 《赤壁赋》《兰亭序集联》 | “屋漏痕”与“折钗股”笔法结合,中锋侧锋并用,墨色浓淡变化丰富 |

| 绘画 | 山水为主,意境深远,笔墨交融,以书入画 | 《江南烟雨图》《蜀山云起图》《墨竹图》 | 泼墨与破墨技法结合,线条刚柔并济,构图虚实相生,注重留白 |

在艺术创作之外,潘景友亦致力于书画教育与文化传承,他长期担任高校书画专业教授,桃李满天下,其教学理念强调“先与古人合,再与古人离”,主张学生在深入传统的基础上,勇于探索个人风格,他还积极参与公益活动,通过书画展览、公益讲座等形式,向公众普及传统文化知识,为推动书画艺术的传承与发展做出了积极贡献,他的作品多次入选全国性书画大展,并被故宫博物院、中国美术馆等专业机构收藏,多幅画作被作为国礼赠予外国政要与友人,成为传播中华文化的重要载体。

潘景友的艺术之路,是一条不断探索与创新的道路,他始终认为,书画艺术不仅是笔墨技巧的展现,更是艺术家精神世界的流露与文化修养的体现,在浮躁的当下,他坚守文人操守,以宁静致远的心境深耕艺术,将个人情感与时代精神融入作品,使其作品既有传统文化的根脉,又具鲜明的时代气息,正如他常言:“笔墨是载体,意境是灵魂,唯有将二者完美结合,方能创作出触动人心的艺术佳作。”

潘景友的艺术成就,不仅为当代书画界树立了典范,更让我们看到了传统文化在新时代的蓬勃生机,他以笔墨为桥梁,连接古今,沟通中外,让更多人领略到中华书画艺术的独特魅力,其艺术探索与实践,对于推动中国书画艺术的传承与创新具有重要的启示意义。

相关问答FAQs

Q1:潘景友的书法创作中,如何体现“传统与创新”的融合?

A1:潘景友的书法创作以传统为根基,早年遍临魏晋至明清名家法帖,深谙“二王”行草的飘逸、颜真卿楷书的雄浑以及汉隶的朴拙,在笔法、结字、章法上严格遵循传统规范,在此基础上,他融入时代审美,强调个人情感的表达:一是笔法上,将“屋漏痕”的苍茫与“折钗股”的刚劲相结合,形成刚柔并济的独特线条;二是结字上,打破传统书写的平正规范,通过欹侧、疏密对比营造险中求稳的视觉效果;三是章法上,借鉴现代构成意识,注重字与字、行与行的呼应关系,使作品既有传统文人的书卷气,又具现代形式美感,这种“先与古人合,再与古人离”的创作路径,使其书法既扎根传统,又彰显个性。

Q2:潘景友的山水画有何独特的艺术风格?其创作灵感主要来源于哪些方面?

A2:潘景友的山水画以“意境深远、笔墨交融”为独特风格,具体表现为:构图上,多采用“高远”“深远”相结合的取景法,画面饱满而富有层次;笔墨上,以书入画,中锋勾勒山石轮廓,侧皴表现肌理,辅以泼墨、破墨技法,墨色浓淡干湿变化丰富,营造出云雾缭绕、气象万千的山水意境;意境上,既追求宋元山水的“可游可居”,又融入江南烟雨的朦胧与巴山蜀水的雄奇,形成“雄浑中蕴秀逸,苍茫中见空灵”的艺术面貌,其创作灵感主要来源于三方面:一是对宋元山水画传统的深入学习,如范宽的《溪山行旅图》、倪瓒的《渔庄秋霁图》等;二是对自然山水的写生,他常年游历黄山、峨眉山、江南水乡等地,将真山真水的气象融入笔墨;三是对文人画“诗书画印”一体传统的继承,其作品常配以自题诗文,强化画面的文化内涵与抒情性。