周哲文是20世纪福建书法界的代表性人物,其书法艺术以篆书为根基,融秦汉碑刻与金石气息于一体,形成了雄浑古朴、奇逸天成的独特风格,他生于福州,自幼浸润于闽都文化,少年时师从当地名儒,后潜心研习《石鼓文》《散氏盘》等先秦金文,兼攻甲骨文与小篆,在笔墨实践中逐渐构建起“以古为新、以篆为魂”的艺术体系。

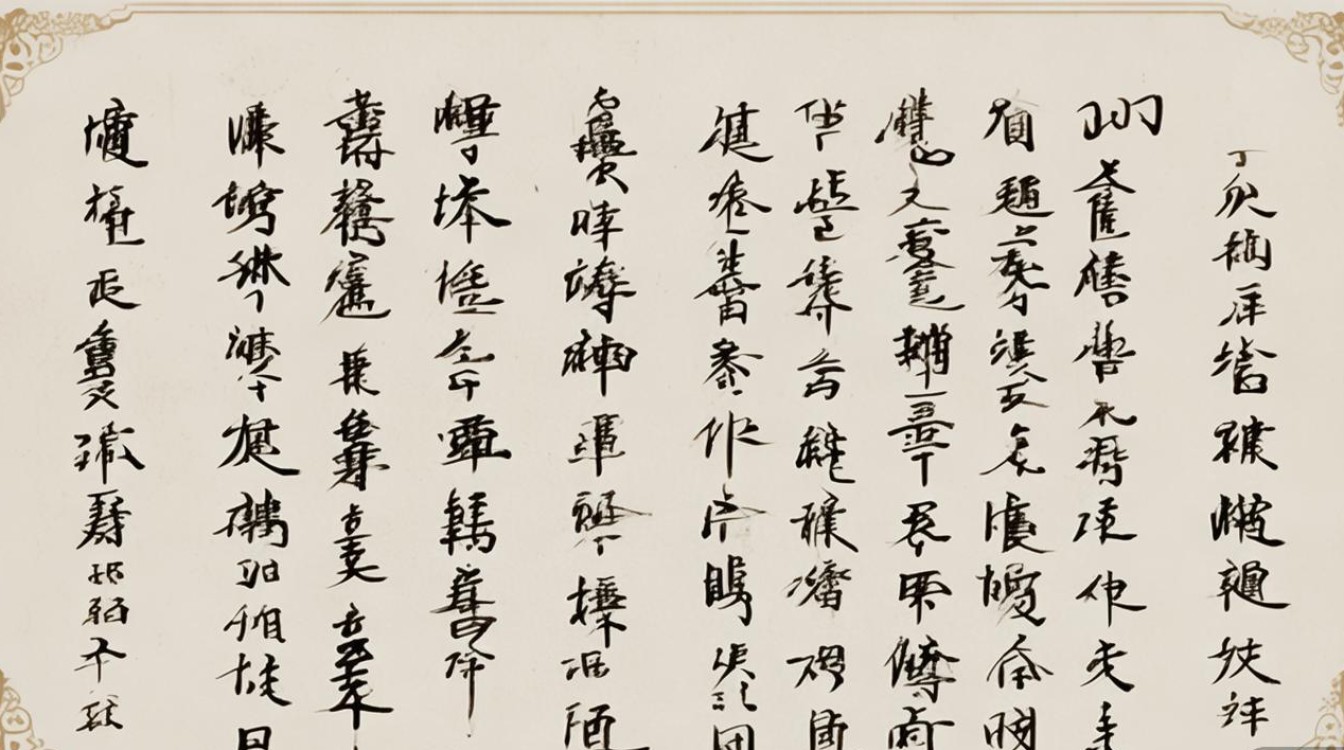

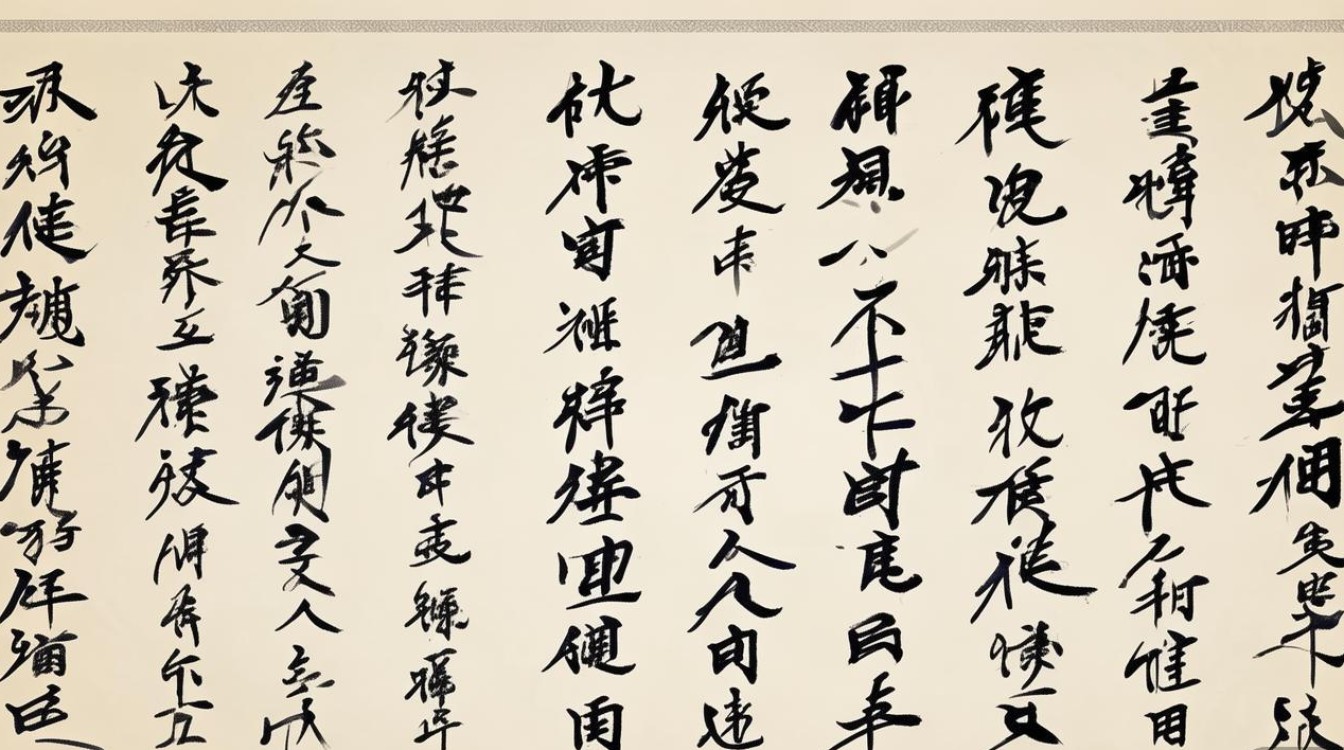

周哲文的书法之路,始于对传统的深度叩问,他早年遍访江南碑林,对《泰山刻石》《会稽刻石》等秦篆心摹手追,尤得《石鼓文》的浑厚气韵;中年以后,他将目光转向商周甲骨与金文,从《毛公鼎》《大盂鼎》的铭文线条中提炼出“屋漏痕”般的质感,用笔中锋为主,藏锋起笔、逆锋收笔,线条如屈铁盘金,既保留了古文字的象形之美,又注入了文人书写的灵动气韵,其隶书作品则取法《张迁碑》《曹全碑》,方笔与圆笔并用,结体宽博而不失精巧,展现出“碑帖融合”的探索意识。

周哲文的书法风格,可概括为“雄、奇、古、逸”四字。“雄”者,气象宏大,如《金刚经》篆书长卷,通篇数百字气势贯通,线条如绵延山势,不见疲态;“奇”者,结体不拘常法,在篆书对称平正的基础上,通过笔画的伸缩、偏旁的挪移,营造出“险中求稳”的视觉效果,如“龙”字末笔似游龙戏水,既守篆法又破常规;“古”者,气息醇厚,作品中的金石气并非刻意模仿,而是源于对商周青铜器铭文、秦汉碑刻的长期浸淫,笔墨间透出“人书俱老”的苍茫感;“逸”者,格调超脱,即便书写庄重内容,也能在严谨的法度中见性情,如题写寺庙匾额时,既能契合宗教场所的庄严,又通过笔画的提按转折传递出文人的雅逸情怀。

他的代表作品涵盖书法创作与题刻两类:书法方面,《周哲文书法集》收录的甲骨文楹联、金文条幅,被誉为“当代篆书的活化石”;题刻方面,福州鼓山涌泉寺、厦门南普陀寺的匾额均出其手,“涌泉寺”三字以小篆为基,笔画圆润如泉,与寺庙的清幽环境相得益彰,周哲文不仅以创作实践推动篆书艺术的当代复兴,更在福建师范大学等院校任教数十年,培养了大批书法人才,其“师古不泥古、创新不离宗”的艺术理念,至今仍影响着闽地书法传承。

| 风格维度 | 具体表现 |

|---|---|

| 字体选择 | 以篆书为核心,涵盖甲骨文、金文、小篆,兼及隶书、楷书,形成以篆带其他字体的创作格局 |

| 用笔特点 | 中锋运笔为主,藏锋起笔、逆锋收笔,线条兼具“屋漏痕”的苍茫与“折钗股”的劲健,提按分明而不过度雕琢 |

| 结体特征 | 继承篆书对称平正的基本法则,通过笔画疏密、偏旁组合的微妙变化,在“稳”中求“险”,如“福”字左窄右宽,打破常规却平衡和谐 |

| 章法布局 | 疏密有致,字间呼应紧密,行气贯通,大字作品讲究“计白当黑”,小字楹联注重“字字珠玑”,整体节奏如行云流水 |

| 代表作品 | 《金刚经》篆书长卷(小篆)、商卜文楹联“吉日贞卜,受福无疆”(甲骨文)、鼓山“涌泉寺”匾额(金文风格)、《周哲文书法集》 |

FAQs

Q1:周哲文的书法师承主要有哪些渊源?

A1:周哲文的书法师承可概括为“家学启蒙+传统深耕”,其父为当地私塾先生,幼年受家庭熏陶临写《说文解字》部首;成年后师从闽中书法名家沈觐寿,系统学习秦篆汉隶;中年以后,他更以商周金文、甲骨文为师,通过大量拓片临摹与实物考察,形成“以古人为师,以经典为范”的自学路径,最终融合碑帖之长,自成一家。

Q2:周哲文的篆书与其他当代篆书家相比有何独特之处?

A2:周哲文的篆书独特性体现在“三性”:一是“金石性”,他将青铜器铭文的铸造质感转化为笔墨线条,线条圆中寓方,如“金”字末笔似刀刻斧凿,有别于清代篆书家邓石如的“以笔为刀”;二是“文人性”,在严谨的篆法中融入行草的使转笔意,如“气”字末笔的牵丝连带,既守篆体规范,又见书写性情;三是“地域性”,作品常融入闽地文化的温润特质,线条少有剑拔弩张,更多“绵里裹铁”的内敛之美,形成“南派篆书”的典型风格。