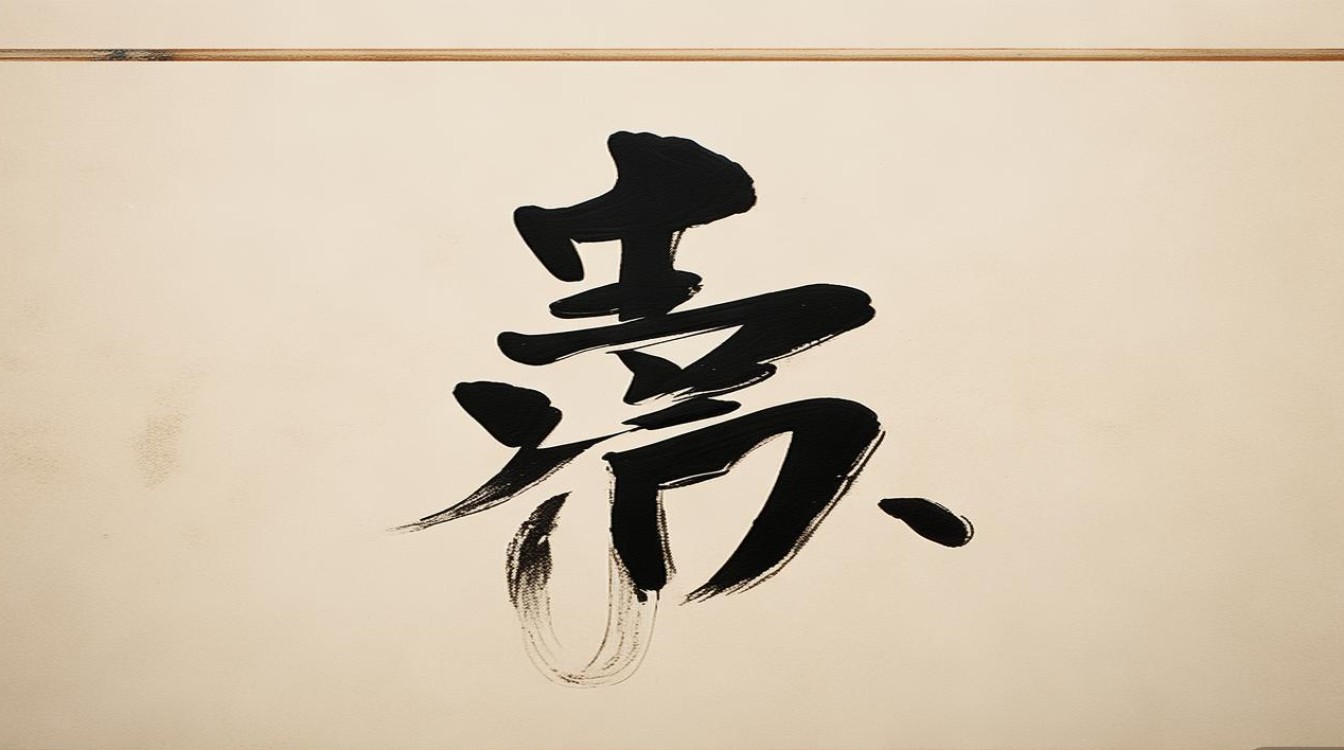

“呆”字在书法中虽非高频字,却因其独特的结构意蕴与人文内涵,成为书家展现笔力与哲思的有趣载体,从字形溯源到书写实践,“呆”字的书法艺术既承载着汉字演化的历史痕迹,也折射出“拙中藏巧”的美学追求。

“呆”字的字形演变颇具意味,甲骨文中尚未见独立“呆”字,其雏形可能与“杏”同源,象形田中高出的土块,后引申为“田地荒芜无人耕种”的意象,暗含“空寂、滞留”之意,金文阶段,“呆”字初具轮廓,从“田”从“口”,《说文解字》释为“呆,痴也,从口,木声”,虽归为形声字,但“木”的声旁与“田”的形旁结合,已暗示“树木立于田中、不动如痴”的视觉联想,小篆中,“呆”字结构趋稳,“口”部方正,“木”部竖画贯通,隶变后“木”的横画化为平直,“口”部居上,形成今日“上口下木”的稳定结构,这种“不动如山”的构架,为书法创作提供了天然的空间张力。

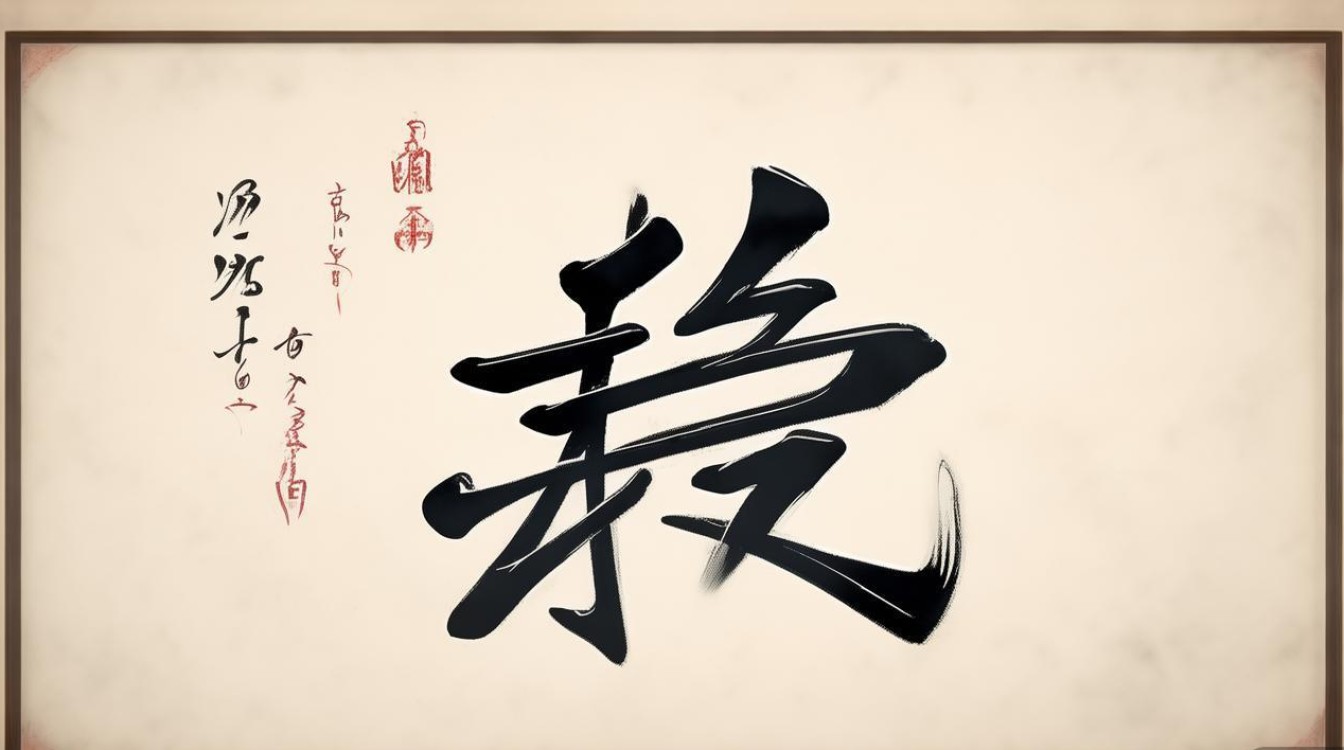

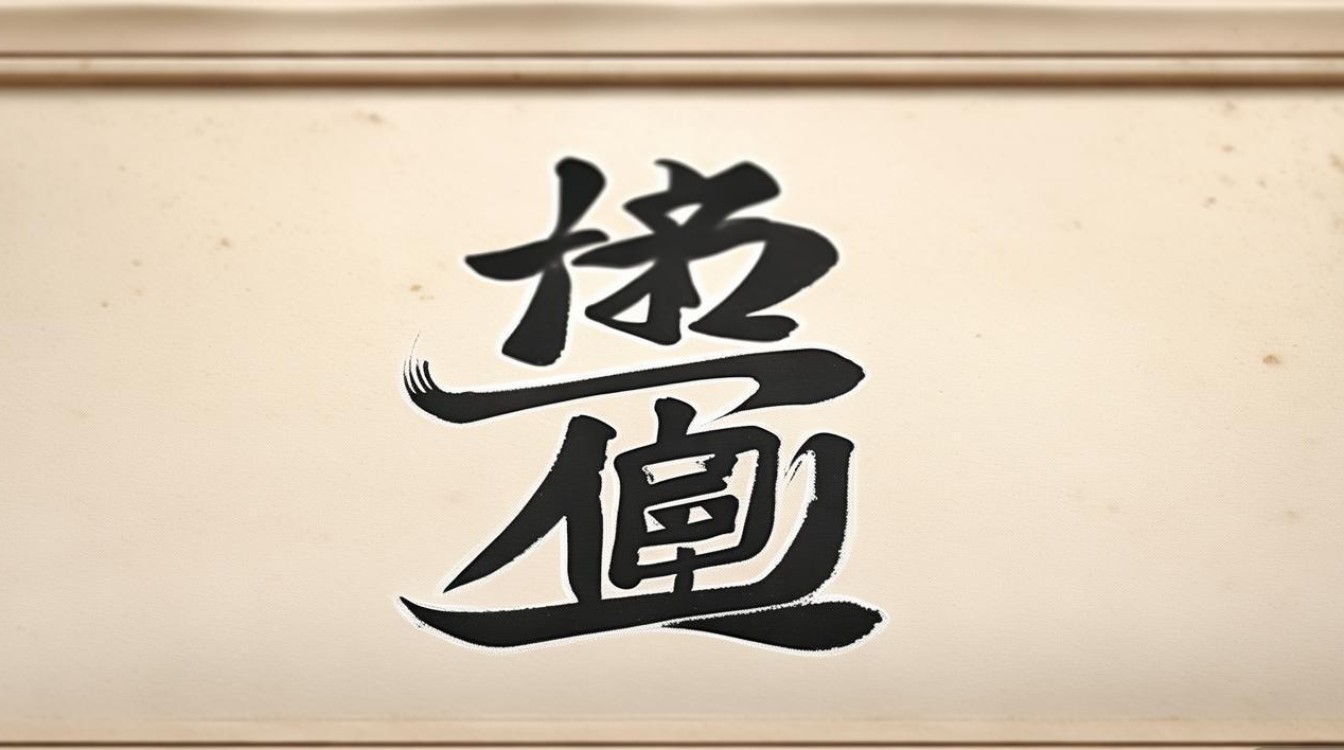

书法实践中,“呆”字在不同书体中呈现出迥异的美学风貌,楷书中,“呆”字讲究“中宫收紧,四肢舒展”:上部“口”部需方正内收,如“囚”之有度;下部“木”部则横画平正,竖画垂直,撇捺开张,形成“上紧下松”的对比,颜真卿楷书雄浑厚重,“呆”字“口”部如磐石,“木”部竖画如铁柱,尽显“屋漏痕”的朴拙之力;而赵孟頫行楷中,“呆”字“口”部略带弧度,“木”部撇捺轻盈,透出“吴带当风”的流动感,行书则打破楷书的静态平衡,“口”部可简为一点或短横,“木”部竖画带钩,笔画连带自然,如王羲之《兰亭序》中虽无“呆”字,但其“行意”可推及:写“呆”时“口”部与“木”部的呼应需如“顾盼生姿”,既独立又连贯,草书中,“呆”字高度符号化,“口”部化为一点,“木”部连笔为弧,怀素狂草中“呆”字或如“枯藤缠树”,笔势飞动却暗藏结构逻辑,体现“狂而不乱”的草书美学。

“呆”字的书法美学,核心在于“拙”与“活”的辩证,其结构本身“呆板”,但书家可通过笔画的轻重、徐疾、枯润赋予其生命力,如“木”部的撇画,若藏锋则含蓄,露锋则跳脱;“口”部的横折,若方折则刚健,圆转则柔媚,明代傅山提出“宁拙毋巧,宁丑毋媚”,恰可诠释“呆”字的书写要义——看似笨重的结构,通过笔法的微妙变化,反而能生出“大巧若拙”的意趣,这种“以静制动”的哲学,正是汉字书法的独特魅力。

为更直观呈现不同书体“呆”字的特点,可参考下表:

| 书体 | 结构特点 | 笔画要点 | 风格倾向 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 上下结构,中宫收紧 | “口”方正,“木”横平竖直,撇捺舒展 | 端庄平稳,法度严谨 |

| 行书 | 左右呼应,笔画连带 | “口”部简化,“木”部竖画带钩,笔势连贯 | 自然流畅,灵动活泼 |

| 草书 | 符号化简化,笔势连贯 | “口”为一点,“木”部连笔为弧,一气呵成 | 狂放不羁,神韵为先 |

相关问答FAQs

Q1:书写“呆”字时,如何避免结构显得过于呆板?

A1:可通过“破方为圆”与“笔势变化”打破呆板感,口”部横折处可略带弧度,避免完全方正;“木”部的撇画可藏锋起笔,露锋出锋,增加笔画的顿挫感;整体注意“上紧下松”的节奏,上部“口”部紧凑,下部“木”部舒展,形成“动”与“静”的对比,使结构既有稳定性又不失灵动。

Q2:“呆”字在书法创作中如何体现“拙”的美学?

A2:“拙”并非笨拙,而是“藏巧于拙”,书写时可适当弱化技巧性笔法,如“木”部的横画不必绝对水平,略带倾斜反而显质朴;“口”部不必完全对称,略偏一侧可增加自然趣味,墨色的浓淡干湿变化也能强化“拙”意——枯笔飞白可模拟“木”的沧桑感,湿笔晕染可增添“口”的浑厚感,最终达到“看似寻常最奇崛”的拙朴境界。