油画家关启兴是中国当代艺术领域中一位颇具地域特色与个人风格的创作者,他的作品以岭南风物为根基,将西方油画的写实技法与中国传统绘画的写意精神相融合,形成了既有视觉冲击力又富含文化温度的艺术语言,关启兴的艺术实践不仅是对本土文化的深情回望,更是对油画语言本土化探索的生动诠释。

关启兴出生于20世纪60年代的广东,成长于岭南这片文化沃土,自幼受岭南画派“折衷中西,融汇古今”的理念熏陶,他对艺术的理解最初便植根于对地域生活的敏锐观察,早年系统研习素描与色彩,后考入广州美术学院油画系,师从国内知名油画家,在严格的造型训练与色彩实践中打下了坚实基础,求学期间,他既沉浸于西方古典油画的严谨与浪漫,也深入研究印象派对光影的捕捉、表现主义对情感的抒发,这些养分并未让他简单模仿,反而成为他日后回归本土、寻找个人艺术坐标的参照,毕业后,他选择回到家乡,深入珠三角的乡村、渔港,将画架支在田间地头、河畔码头,用画笔记录岭南的四季流转与人间烟火,这一坚持便是数十年。

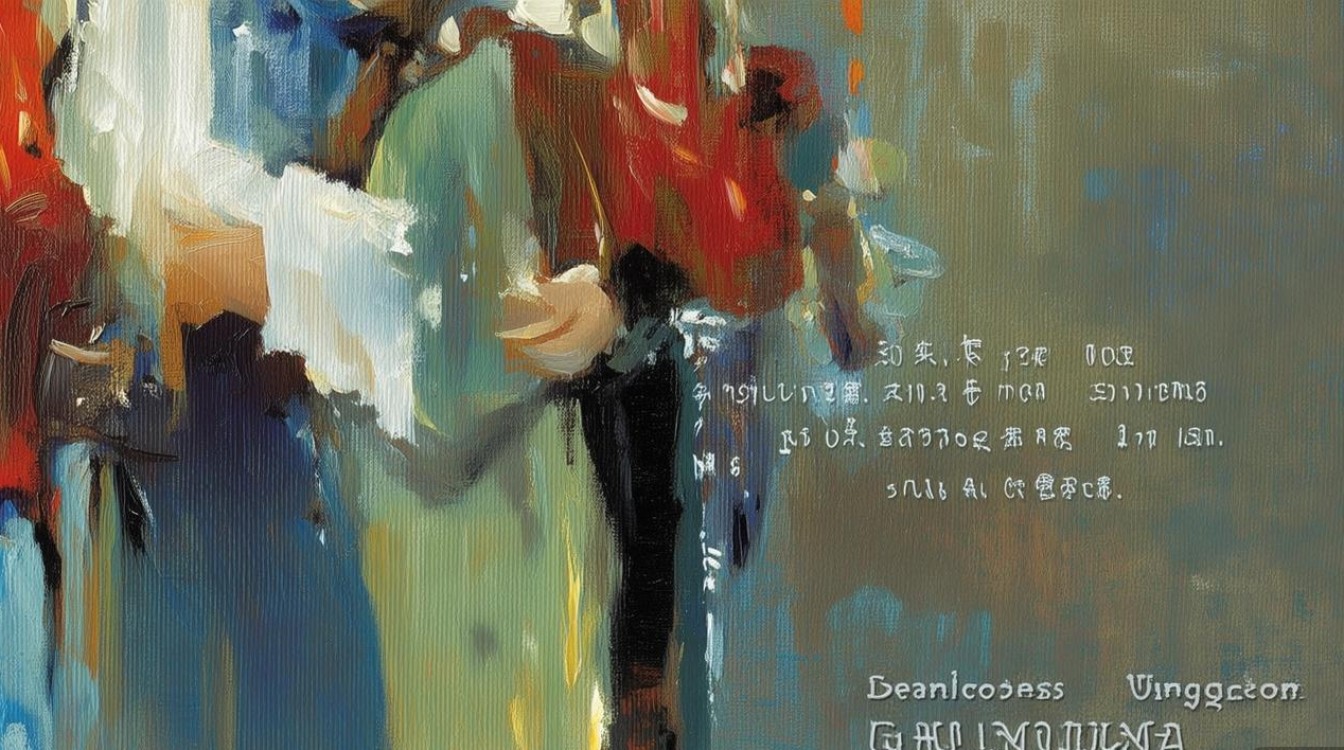

关启兴的艺术风格以“写实为骨,写意为魂”为核心,他的作品题材广泛,涵盖岭南山水、渔港风情、市井人物等,但无论何种题材,都贯穿着对“地域性”与“精神性”的双重追求,在色彩运用上,他大胆突破传统油画的沉郁,转而汲取岭南地域特有的明亮与热烈——亚热带植被的浓绿、木棉的殷红、渔港的晨曦暮色、市集的斑斓色彩,都被他以饱和度极高的色调提炼出来,形成强烈的视觉张力,但他并非对色彩的简单堆砌,而是通过冷暖对比、明暗层次,营造出画面的空间感与情绪氛围,如《渔港晨曦》中,朝阳的金黄与海面的湛蓝交织,渔船的剪影在逆光中若隐若现,既有印象派对光影的精准捕捉,又暗含中国画“计白当黑”的意境留白。

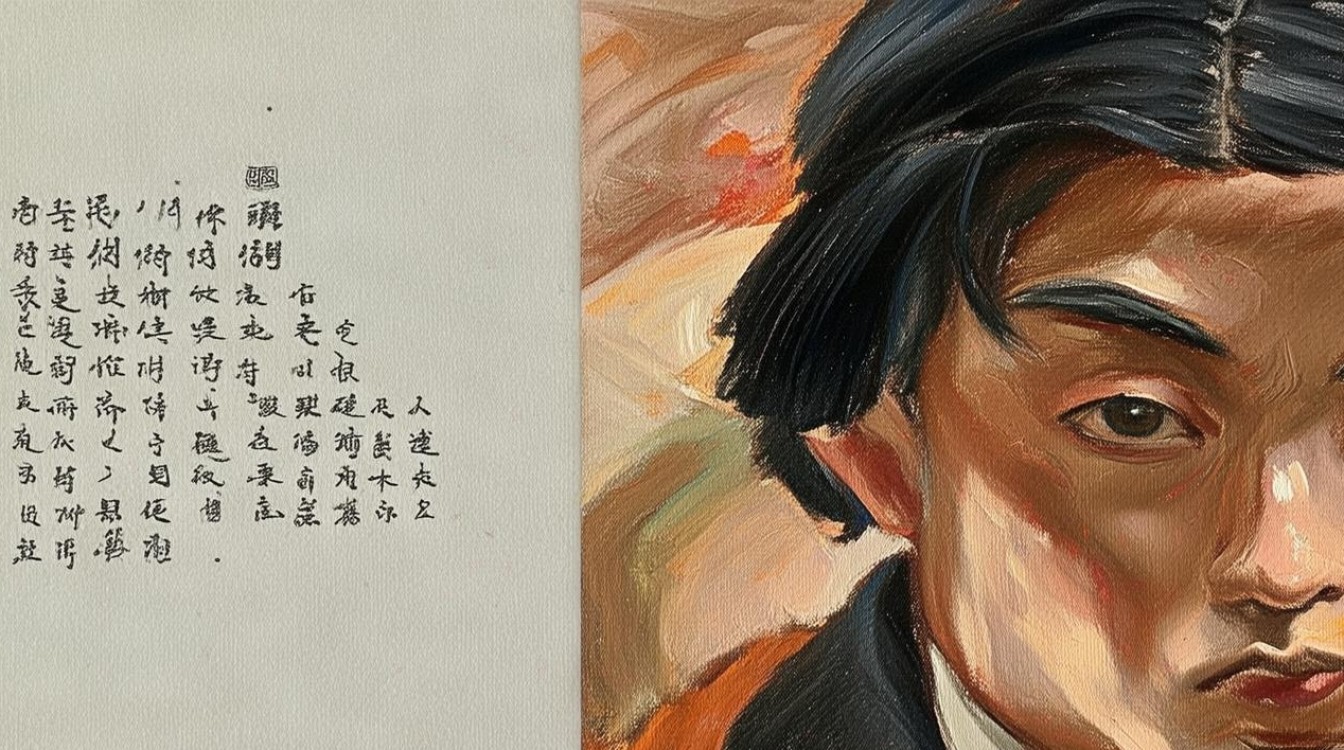

在技法表现上,关启兴擅长“厚薄结合”的油画语言,他常用厚涂法塑造景物的肌理感,如老墙的斑驳、树干的粗糙、渔网的坚韧,让画面产生可触摸的质感;同时以薄涂法渲染背景的光影与空气,形成虚实相生的层次,这种技法既体现了油画材料的物质性,又赋予画面东方水墨般的灵动,尤其值得关注的是他对人物形象的刻画,无论是《老街匠人》中专注的神情,还是《归家渔妇》中疲惫却满足的姿态,他都摒弃了概念的符号化表达,通过对眼神、皱纹、动态的细腻捕捉,让笔下的人物成为地域文化的鲜活载体,传递出普通人的坚韧与温情。

关启兴的代表作品系列中,“岭南四季”与“渔港记忆”最具代表性。“岭南四季”系列以时间为线索,描绘了春日木棉的灿烂、夏日的榕树浓荫、秋日的稻田金黄、冬日的暖阳薄雾,四季更迭中不仅展现了岭南的自然风貌,更暗含了生命轮回的哲思;“渔港记忆”系列则聚焦珠三角沿海渔村,通过《赶海》《织网》《收获》等作品,记录了传统渔业的劳作场景,画面中斑驳的渔船、堆叠的渔网、渔民黝黑的脸庞,无不浸透着对即将消逝的乡土文化的眷恋与反思,这些作品曾多次入选全国美展、广州国际艺术博览会等重要展览,并被广东美术馆、岭南画派纪念馆等机构收藏,成为研究当代岭南油画的重要文本。

除了艺术创作,关启兴还长期投身于美育事业,在广州多所高校担任客座教授,培养青年艺术人才,他常对学生说:“艺术要扎根土地,只有真正理解脚下的文化,才能画出有灵魂的作品。”这种理念也体现在他的教学实践中,他鼓励学生走出画室,深入生活,从地域文化中汲取灵感,而非一味追逐西方潮流,在他的影响下,一批青年画家开始重新关注本土题材,为岭南油画的传承与创新注入了新活力。

| 风格维度 | 具体特点 |

|---|---|

| 题材选择 | 以岭南风物为核心,涵盖山水、渔港、市井人物,注重地域文化表达与生活气息捕捉 |

| 色彩运用 | 饱和度高,善用对比色(如木棉红与亚热带绿、暖阳与冷海),融合西方光影技法与中国传统色彩象征 |

| 技法表现 | 厚涂与薄涂结合,强调肌理感与虚实层次,既有油画的物质性,又具东方写意的灵动 |

| 创作理念 | “写实为骨,写意为魂”,扎根本土文化,将西方油画语言与中国传统美学精神相融合 |

相关问答FAQs

Q1:关启兴的绘画中,岭南文化元素具体体现在哪些方面?

A1:关启兴作品中的岭南文化元素是多维度的,首先在题材上,他聚焦珠三角特有的自然景观(如木棉、榕树、水乡)与人文场景(如渔港劳作、老街市集、传统手工艺),这些都是岭南文化的核心符号;其次在色彩上,他借鉴岭南画派“善用原色”的特点,以明亮、热烈的色调表现亚热带的阳光与植被,区别于北方油画的沉稳或江南油画的淡雅;他在意境营造上融入了中国传统绘画的“诗画相生”,如《榕树下》通过老者纳凉的动态与榕树的虬枝,传递出岭南人闲适坚韧的生活态度,使画面不仅是视觉呈现,更是文化情感的载体。

Q2:关启兴如何平衡西方油画技法与中国传统美学的关系?

A2:关启兴的平衡之道在于“以中为体,以西为用”,在技法层面,他严格遵循西方油画的造型规律与色彩体系,通过素描关系构建画面结构,用冷暖对比营造空间感;但在精神内核上,他追求中国传统美学中的“气韵生动”与“意境营造”,例如在《渔归》中,他并未精细刻画每一片浪花,而是通过笔触的疏密与色彩的浓淡,表现“似与不似之间”的水汽朦胧感,类似中国画的“留白”手法,他强调油画是“工具”,文化是“灵魂”,用西方的材料技法讲述中国的文化故事,最终实现“洋为中用”的艺术表达。