王云书法欣赏,是一场与笔墨韵律的深度对话,更是一次对传统美学精神的当代诠释,作为当代书法界的中坚力量,王云先生以其深厚的传统功底与鲜明的个人风格,在楷、行、草诸体中均展现出独特的艺术魅力,其作品既承袭古法精髓,又注入时代新意,成为连接古典与现代的审美桥梁。

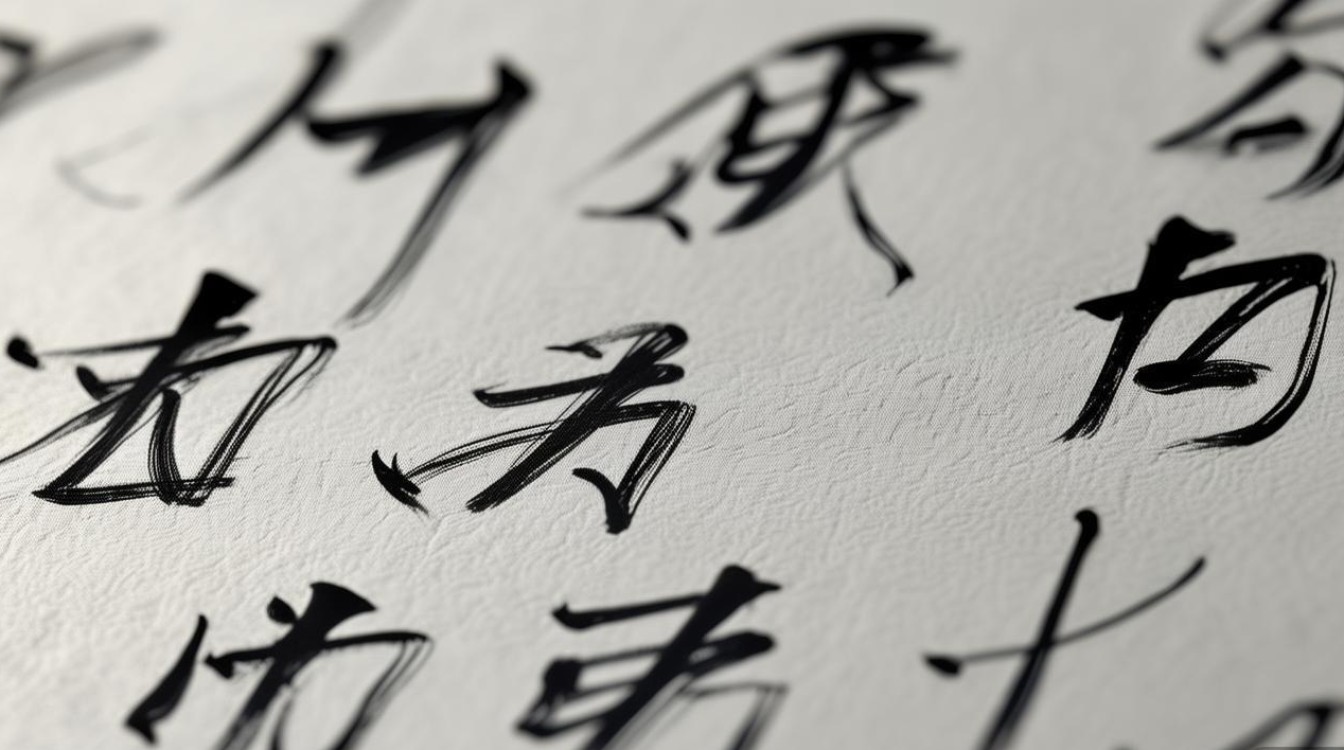

欣赏王云书法,首当关注其笔法的精妙与灵动,他的笔法以“中锋用笔”为根基,如锥画沙、屋漏痕,线条中正含蓄,力透纸背;同时又辅以“侧锋取势”,在转折处提按顿挫,形成方圆兼备、刚柔并济的质感,以行书作品《兰亭集句》为例,之”字变化多端,或如行云流水,或如险峰坠石,既保留王羲之《兰亭序》的飘逸,又融入自身沉稳的笔力,每一笔的起承转合皆如“屋漏痕”般自然天成,无刻意雕琢之痕,尽显“书为心画”的真性情,在草书创作中,他的笔法则更显奔放,如《古诗四帖》的线条如蛟龙入海,连绵不绝,提按之间节奏分明,疾徐有度,既遵循草书“使转纵横”的法度,又以“飞白”技法增强线条的苍劲感,形成“力”与“美”的和谐统一。

结构之美,是王云书法的另一显著特征,他深谙“计白当黑”的虚实之道,在字形结构上打破常规,于平正中见险绝,于对称中求变化,其楷书作品《心经》尤为典型,字形方正而不呆板,笔画疏密有致,如“色”字右部收缩,左部舒展,形成“左紧右松”的动态平衡;“无”字四笔以斜正相生,既稳固字形,又增添灵动,这种“欹正相生”的结构处理,既遵循欧阳询“结体三十六法”的法度,又融入现代审美意识,使传统楷书在当代语境下焕发新生,而在行书作品中,他善于通过字形的大小错落、欹侧呼应,营造“行云流水”的节奏感,如《赤壁赋》局部,字形大小参差,有的如高峰坠石,有的如轻云出岫,在视觉上形成起伏跌宕的韵律美,引导观者跟随笔墨游走于文字之间。

墨法的运用,则彰显了王云书法的层次与意境,他善用浓淡干湿的墨色变化,增强作品的空间感与情感张力,在《山水清音》作品中,以浓墨书写主体文字,如“山”“水”二字笔画饱满,力道沉雄,如磐石般稳重;辅以淡墨渲染背景,形成“墨分五色”的层次感,仿佛水墨画中的远山近水,意境悠远,枯笔飞白的巧妙运用,更是其墨法的点睛之笔,如《松风》中的“松”字末笔以枯笔扫出,干裂秋风般苍劲,既表现松树的遒劲枝干,又传递出“岁寒不凋”的精神品格,墨色的浓淡枯湿与文字内容相得益彰,达到“以墨写神”的艺术效果。

意境的营造,是王云书法的灵魂所在,他将书法与诗词、哲学、自然之美深度融合,使作品超越单纯的文字书写,成为承载文化精神的审美载体,其《道德经》选抄,以小楷书写,字形端庄秀丽,墨色温润如玉,配合“上善若水”的文字内容,传递出“柔弱胜刚强”的东方智慧,观者在欣赏笔墨之余,更能体悟到文字背后的哲理思辨,而《四季诗》组则以不同书体对应四季:楷书之“春”如万物复苏,清新雅致;行书之“夏”如烈日当空,酣畅淋漓;草书之“秋”如落叶纷飞,萧瑟洒脱;隶书之“冬”如冰雪覆盖,静谧沉稳,书体与季节意境完美融合,展现出“天人合一”的审美追求。

从传统到创新,王云书法始终在“守正”与“出奇”之间寻求平衡,他早年遍临碑帖,从晋唐楷书的法度、宋人行书的意趣到明清草书的性情,皆深得其精髓;在此基础上,他融入现代构成意识,将书法的章法、形式进行创新,如将拼接、拓印等当代艺术手法与传统书法结合,使作品更具视觉冲击力,但无论形式如何变化,其书法的内核始终扎根于传统文化土壤,“笔墨当随时代”却未失“古意”,这正是其作品能够跨越时空、引发共鸣的关键。

以下为王云书法艺术特点简要概括:

| 书法类别 | 核心特点 | 代表元素 |

|---|---|---|

| 楷书 | 端庄沉稳,方圆兼备,结构精严 | 计白当黑,欹正相生,欧楷风骨 |

| 行书 | 流畅自然,节奏分明,笔力遒劲 | 提按顿挫,行云流水,二王韵味 |

| 草书 | 纵横恣肆,连绵不绝,气势磅礴 | 使转纵横,飞白苍劲,张旭狂意 |

相关问答FAQs

Q1:王云书法与传统名家(如王羲之、颜真卿)相比,有哪些独特之处?

A:王云书法在传承传统名家精髓的基础上,融入当代审美意识,相较于王羲之的“飘逸秀美”,他的笔法更强调“刚柔并济”,线条中既有晋人的风骨,又有现代的力度;相较于颜真卿的“雄浑方正”,他在结构上更注重“虚实相生”,通过疏密对比和欹侧变化打破传统楷书的板滞,形成“古意新姿”的独特风格,他善将书法与诗词意境、哲学思想深度融合,使作品更具文化厚度与时代气息。

Q2:初学者如何欣赏王云书法的“笔法之美”?

A:初学者可从“线条质感”和“节奏变化”两方面入手,首先观察线条是否“力透纸背”,如中锋用笔的“圆劲如铁”,侧锋取势的“险峻如削”;其次注意笔画的“提按顿挫”,如横画的“一波三折”,竖画的“悬针垂露”,感受线条的轻重缓急,对比不同书体的笔法差异,如楷书的“藏锋含蓄”,行书的“露锋流畅”,草书的“连绵飞白”,在对比中体会笔法的丰富性与表现力,逐步理解“笔为骨,墨为韵”的书法美学。