骆成骧书法作为晚清民国文人书法的典型代表,既有科举制度下文人书法的严谨规范,又融入了时代变革中的个性表达,其艺术价值与文化内涵值得深入探讨,作为清末最后一位状元(光绪二十一年乙未科,1895年),骆成骧以“立品之人,非钻营之辈”的状元策论闻名,其书法亦如其人,兼具庙堂之雅与文人之风,在晚清书坛独树一帜。

书法风格:碑帖融合的文人笔墨

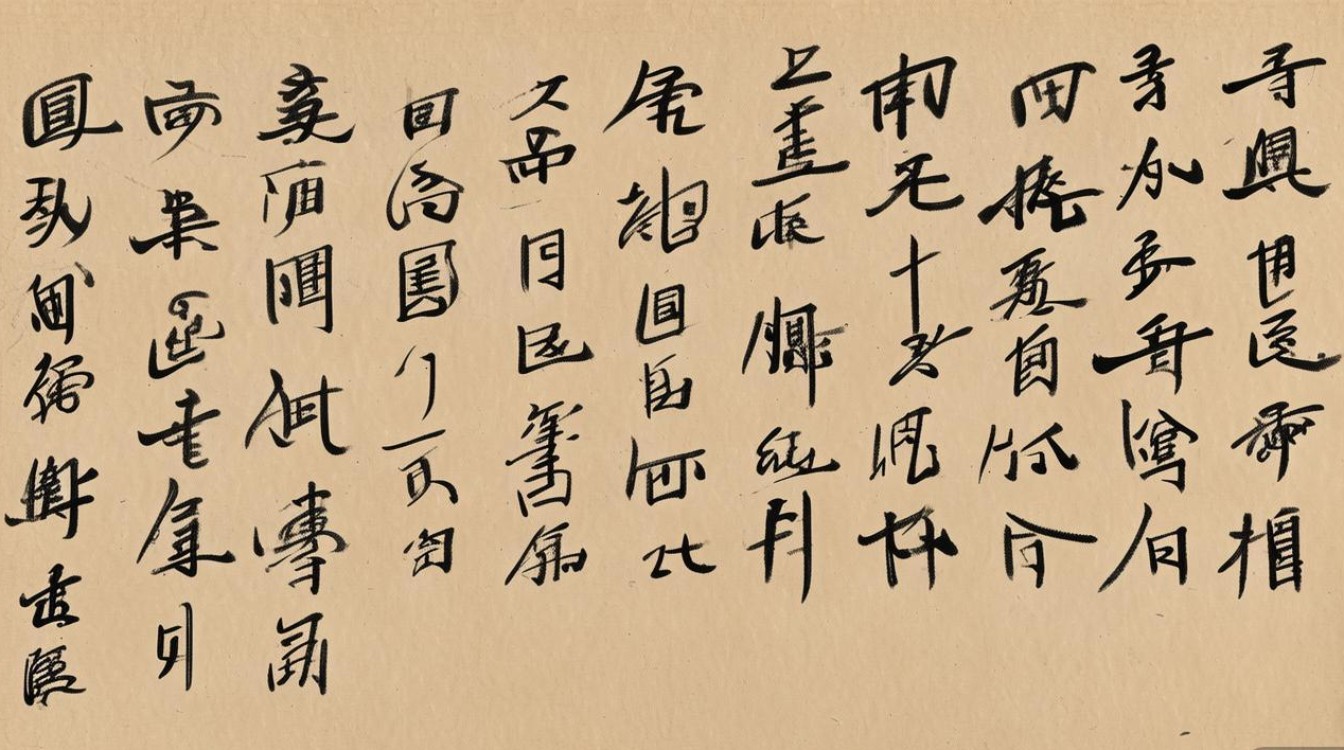

骆成骧书法以楷书、行书见长,早期受馆阁体影响,注重法度与规范,后融碑入帖,形成“清雅刚健、含蓄蕴藉”的个人风格,其楷书取法欧阳询、颜真卿,笔画劲挺而不失灵动,结构严谨中见疏朗,如《楷书千字文》中,横画起笔藏锋收笔出锋,竖画垂直如悬针,既保留楷书的法度,又通过笔画间的呼应打破板滞,展现出文人书法的雅致气息,行书则受王羲之、米芾影响,笔势连贯,节奏明快,尤其在行书手卷中,牵丝引带自然流畅,字形大小错落,墨色浓淡相间,既有帖学的飘逸,又融入碑学的骨力,形成“刚柔相济、气韵生动”的艺术效果。

其书法的突出特点在于“以学养书”,作为饱读诗书的文人,骆成骧将儒家文化中的“中庸之道”融入书法创作,用笔不激不厉,结体不肥不瘦,追求“平和简静”的审美境界,在《行书七言联》“春风大雅能容物,秋水文章不染尘”中,线条圆润饱满,章法疏朗有序,既体现文人的清高品格,又传递出超然物外的精神境界,堪称“书如其人”的典范。

代表作品:时代印记与个人情怀的交织

骆成骧传世书法作品多为对联、条幅、手卷等,内容多自作诗词或经典名句,兼具艺术性与文学性。《状元及第》匾额是其书法艺术的标志性作品,现藏于四川资中文庙,该匾额为楷书书就,字大如斗,笔画雄浑有力,结构端庄方正,“状”“元”二字中宫紧收,四周舒展,既彰显状元的身份荣耀,又不失文人书法的雅致,被誉为“清代科举书法的活化石”。

《行书赤壁赋》手卷则展现其行书功底,全卷300余字,一气呵成,用笔上提按分明,转折圆劲,结体随字形自然变化,如“江”“月”等笔画繁多的字,通过疏密对比避免拥挤;“风”“露”等笔画简单的字,则通过延伸笔画增加韵律感,卷末题跋“东坡赤壁赋,乙卯秋日书于成都”,钤“骆成骧印”白文方印,既交代创作背景,又为作品增添文人气息,其《楷书二十四孝诗》将儒家伦理与书法艺术结合,笔画工整而不失温度,结构匀称而富有情感,是研究晚清儒家文化的重要实物资料。

历史地位:从状元书法到文人典范

作为清末最后一位状元,骆成骧书法既是科举制度的产物,又超越了时代局限,成为文人书法的典范,在科举制度下,馆阁体书法追求“乌、方、光”,强调规范性与实用性,而骆成骧在遵守科举书法规范的同时,融入碑学的笔意与帖学的韵味,使书法既有“庙堂之气”,又有“山林之趣”,为晚清书法注入新的活力,他曾任翰林院修撰、京师大学堂教习等职,书法作品流传于四川、北京、湖南等地,对当地书法教育产生深远影响。

在书法理论上,骆成骧主张“书品与人品合一”,认为“心正则笔正,学高则艺高”,这一观点在其书法实践中得到充分体现,其作品不追求形式上的创新,而是通过笔墨传递人格修养与精神境界,与傅山“作字先做人”的书法理念一脉相承,在民国书法由传统向现代转型的过程中,骆成骧坚守文人书法的品格,成为连接晚清与民国书法的重要纽带。

骆成骧书法风格特点简表

| 项目 | 具体特点 |

|---|---|

| 书体 | 以楷书、行书为主,偶涉隶书,尤擅小楷与行书手卷。 |

| 笔法 | 融碑入帖,方圆兼备;楷书劲挺如铁,行书流畅如水,提按转折自然。 |

| 结构 | 楷书中宫紧收、四维开张,行书大小错落、疏密有致,追求“平正险绝”的平衡。 |

| 意境 | 清雅刚健、含蓄蕴藉,体现“中和之美”,传递文人清高超脱的精神境界。 |

| 代表作品 | 《状元及第》匾额、《行书赤壁赋》、《楷书千字文》、《楷书二十四孝诗》等。 |

相关问答FAQs

Q1:骆成骧书法与同时期状元书法相比有何独特之处?

A:骆成骧作为清末最后一位状元,其书法既保留了科举书法的规范严谨,又突破了馆阁体的单一风格,与同时期状元如陆润庠、王仁堪等人相比,骆成骧书法更注重碑帖融合,用笔兼具碑学的骨力与帖学的灵动,在结构上追求“平正中见险绝”,而非单纯追求“乌、方、光”的馆阁体风貌,其书法内容多为自作诗文或经典名句,文学性与艺术性结合紧密,体现了“以学养书”的文人特质,这是区别于其他状元书法的重要标志。

Q2:骆成骧书法对当代书法创作有何启示?

A:骆成骧书法对当代创作的启示主要体现在两方面:一是“人品与书品统一”的创作理念,强调书法创作需以人格修养为基础,笔墨技巧需服务于精神表达,这为当代书法“重技轻道”的现象提供了反思方向;二是“碑帖融合”的实践路径,其在遵守传统法度的基础上融入个性表达,启示当代书法家需深入传统经典,同时结合时代审美,在继承中创新,形成个人风格,其书法中的“文人气息”提醒创作者,书法不仅是笔墨技巧的展现,更是文化修养与精神境界的体现。