景泰年间(1450-1457),明代社会在土木堡之变后进入短暂的休整期,景泰帝朱祁钰励精图治,政局渐稳,文化领域亦呈现出承前启后的态势,书法艺术作为文人修身养性、载道明志的重要载体,在这一时期既延续了台阁体的法度严谨,又悄然萌生出对个性表达的追求,形成了以“时绥”为代表的独特书法风貌。“时绥”二字,既含“时世绥宁”的时代寓意,亦暗合书法“平和从容”的审美追求,成为景泰书法艺术的重要标识。

社会背景与书法发展的时代土壤

景泰时期,明代经历了正统十四年(1449)土木堡之变的剧变,英宗被俘,景泰帝登基后启用于谦等贤臣,抵御瓦剌入侵,稳定了政局,随着社会秩序的恢复,经济逐步复苏,文人阶层开始重新活跃,书法艺术也迎来了新的发展契机,这一时期的书法,一方面延续了明代前期台阁体的影响,宫廷书家仍以“二王”为宗,追求“乌方光润”的规范之美,服务于官方文书与礼仪需求;随着文人意识的觉醒,书法不再局限于实用功能,开始融入更多个人情感与审美意趣,“时绥”书法正是在这样的背景下应运而生,它既是对台阁体法度的继承,也是对书法艺术性的拓展,体现了景泰时期“守正出新”的文化特质。

“时绥”书法的风格特征与技法解析

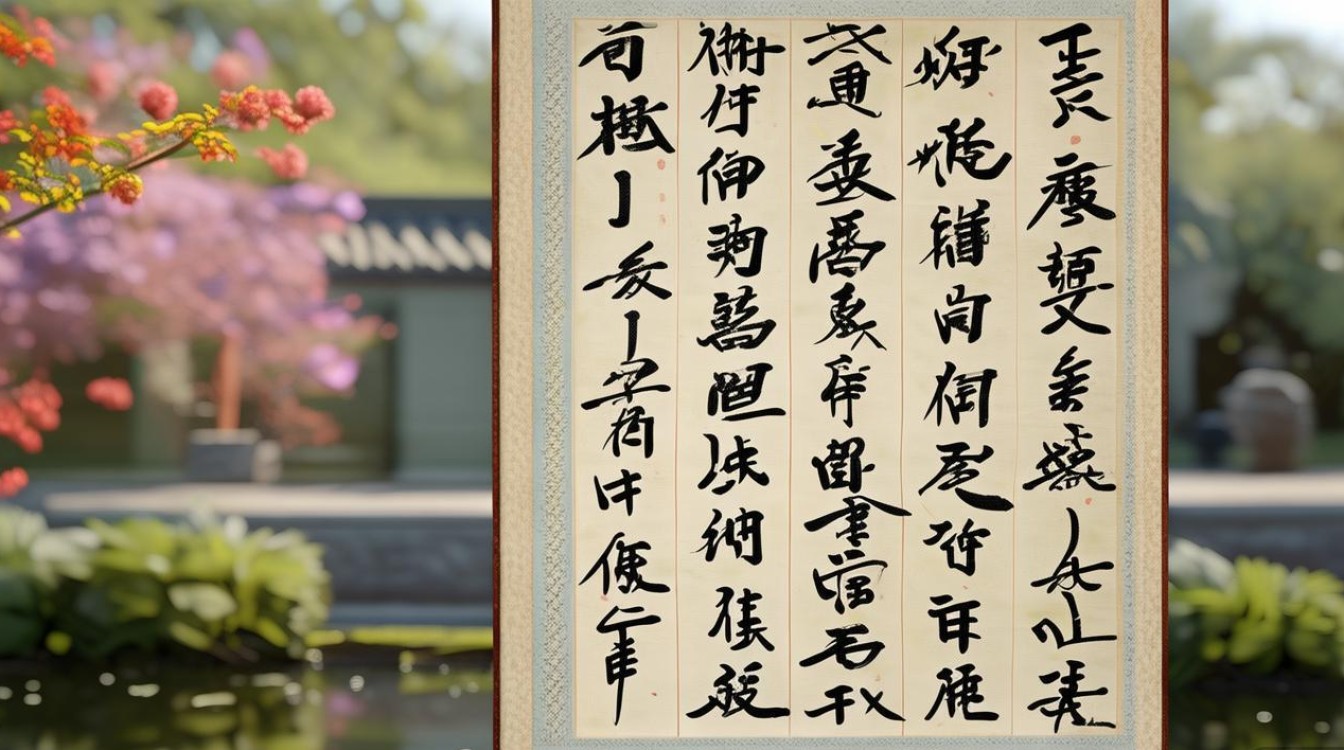

“时绥”书法并非单一书家的风格称谓,而是景泰时期以“时世绥宁”为文化内核,融合台阁体法度与文人雅逸之美的书法风尚,其风格特征可概括为“端庄而不失灵动,严谨而富有韵致”,具体体现在用笔、结体、章法与墨法四个维度。

用笔:以中锋行笔为基调,辅以侧锋取势,线条圆润饱满如“绵里裹铁”,刚柔并济,起笔多藏锋,含蓄内敛,收笔或轻提出锋,露锋含蓄;或回锋收笔,沉稳厚重,行笔过程中提按分明,节奏舒缓,既有台阁体的“匀净”,又融入了行草书的“流动”,形成“藏头护尾,力在其中”的笔法特点,在书写横画时,起笔藏锋后略顿,中锋行笔,收笔回锋,线条饱满而不臃肿;竖画则垂直挺拔,末端或悬针或垂露,含蓄有力。

结体:多取法“二王”的欹侧多姿,又融入颜真卿的宽博端庄,形成“平正中见险绝,匀称中求变化”的结构特点,字形或正或欹,重心平稳,笔画间距匀称,避免台阁体的过于板滞,单字结构上,注重部首的穿插与呼应,如“之”“也”等部首,或伸或缩,灵活多变;整体字势上,左右结构的字讲究“左让右”或“左密右疏”,上下结构的字则“上紧下松”,既有法度又不失灵动。“德”字左部“彳”收敛,右部“直”舒展,形成收放对比;“和”字左部“禾”紧凑,右部“口”开阔,既匀称又富有变化。

章法:注重行气贯通,字与字、行与行之间疏朗有致,虚实相生,整体布局追求“和而不同”,既保持整体的和谐统一,又有局部细节的灵动变化,行距大于字距,形成“疏可走马”的空间感,字距则根据笔画多少自然调整,密处不拥挤,疏处不松散,在书写中,书家通过字的大小、轻重、墨色的浓淡变化,增强作品的节奏感,使整幅作品如行云流水,气韵生动,手卷作品多采用“有行无列”的章法,行气连贯,字字呼应;册页作品则“有行有列”,字距行距均匀,端庄典雅。

墨法:多采用浓墨,追求“墨分五色”的层次感,行笔过程中通过墨色的浓淡干湿变化,增强书法的表现力,浓墨为主,显得庄重典雅;局部略施淡墨,形成虚实对比;偶有飞白,则增加笔法的苍劲感,墨色的变化与用笔的提按相配合,使作品既有力度,又有韵律,体现了“时绥”书法“平和而不平淡”的墨法特点。

为更直观呈现“时绥”书法的技法特征,可将其与台阁体对比如下:

| 技法要素 | 景泰时绥书法 | 明代前期台阁体 |

|---|---|---|

| 用笔 | 中锋为主,刚柔并济,提按分明 | 中锋为主,匀净光润,提按较少 |

| 结体 | 融合“二王”欹侧与颜体宽博,灵动多姿 | 以“二王”为宗,结构方正,略显板滞 |

| 章法 | 疏朗有致,虚实相生,行气贯通 | 字距行距均匀,整体规范,略显拘谨 |

| 墨法 | 浓淡干湿变化,层次丰富 | 以浓墨为主,墨色单一,缺乏变化 |

代表作品与艺术成就

“时绥”书法的代表作品多为手卷、册页等文人雅赏之作,虽历经岁月流传,今仍可见其风貌,例如传世的《楷书滕王阁序》(款识“景泰时绥书”),结体严谨,笔画圆润,既保留了台阁体的法度之美,又字间穿插呼应,流露出文人书法的雅逸之气;行书《归去来兮辞》则行笔流畅,线条连贯,章法疏朗,展现了“时绥”书法在行书领域的从容与洒脱,这些作品既体现了景泰时期书法的时代特征,又融入了书家个人的情感与审美,成为明代书法史上的重要遗存。

在艺术成就上,“时绥”书法实现了“法度”与“意趣”的统一,它既继承了晋唐书法的精华,又结合了明代的时代审美,为书法艺术注入了新的活力,其“平和从容”的风格,既符合景泰时期“时世绥宁”的社会氛围,又满足了文人阶层对书法艺术性的追求,成为连接台阁体与吴门派书法的重要桥梁。

历史影响与后世评价

“时绥”书法对明代中期书法的发展产生了深远影响,它打破了台阁体过于板滞的局限,推动了书法从实用功能向审美功能的进一步转变,书家们在追求法度的同时,开始注重个人情感的抒发,为吴门派书法的兴起奠定了基础。“时绥”书法融合了晋唐书法的精华,为后世书家提供了重要的借鉴,吴门派书家文徵明、祝允明等,在追求“雅正”的同时,亦注重个性的表达,这与“时绥”书法的精神内核一脉相承。“时绥”书法所倡导的“平和从容”的审美追求,也对后世文人书法产生了持久的影响,成为中国传统书法美学的重要组成部分。

后世对“时绥”书法的评价多集中于“守正出新”与“雅俗共赏”,清代书法家王澍在《虚舟题跋》中评价:“景泰时绥书,得晋唐法度,兼有宋人意趣,明清之际,此风最盛。”现代书法史家亦认为,“时绥”书法是明代书法转型期的关键环节,它既保留了传统书法的精髓,又为书法艺术的创新开辟了道路,具有重要的历史与艺术价值。

相关问答FAQs

景泰时绥书法与台阁体有何区别?

答:景泰时绥书法与台阁体同属明代宫廷书法范畴,但存在明显区别,台阁体以“二王”为宗,强调法度严谨、规范统一,服务于官方文书需求,风格略显板滞,用笔匀净光润,结构方正,章法字距行距均匀,墨色单一;而景泰时绥书法在吸收台阁体法度的基础上,融入了文人书法的雅逸之气,用笔更富变化(刚柔并济,提按分明),结体灵动多姿(融合“二王”欹侧与颜体宽博),章法疏朗有致(虚实相生,行气贯通),墨法层次丰富(浓淡干湿变化),既保留了端庄之美,又增添了个人情感与审美意趣,更具艺术性与生命力。

如何欣赏景泰时绥书法的艺术价值?

答:欣赏景泰时绥书法的艺术价值,可从三个层面入手:一是技法层面,观察其用笔的中锋与侧锋结合、藏锋与露锋的呼应,结体的平正与险绝统一,章法的疏朗与虚实相生,体会技法的精妙;二是审美层面,感受其“平和从容”的艺术风格,体会书家在创作中的心境与情感(如“时世绥宁”的时代氛围与文人雅逸的审美追求),以及作品所蕴含的文化内涵;三是历史层面,将其置于明代书法发展的脉络中,理解其承前启后的作用(连接台阁体与吴门派),以及对后世书法的影响,从而更全面地把握其艺术价值,通过多维度欣赏,既能感受到“时绥”书法的形式之美,也能体会到其精神内核与文化底蕴。