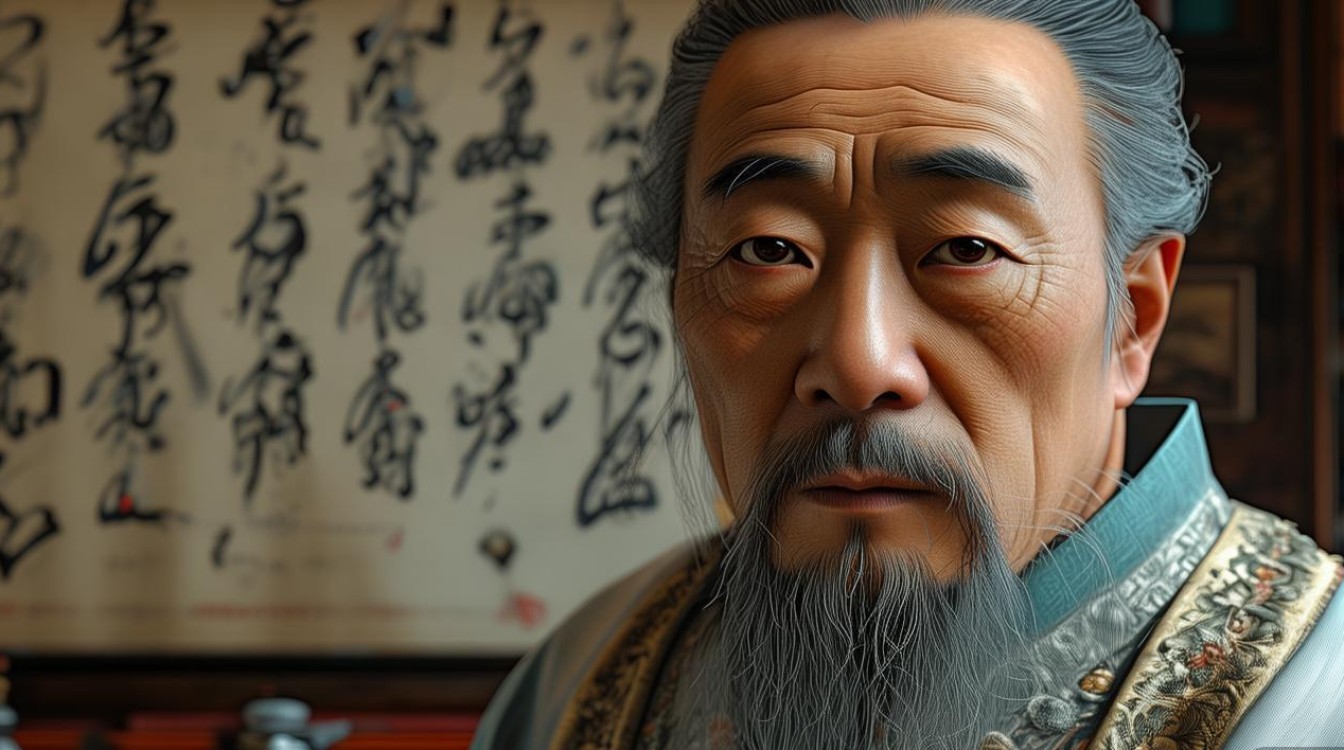

潘允星,当代书画艺术领域颇具影响力的创作者,其作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,在书法与绘画两个维度均展现出独特的艺术追求,他出生于上世纪60年代的江南文化名城,自幼浸润于吴门书画的温润氛围,少年时师从当地名家,系统研习书法楷书、行书与山水画技法,后于美术学院深造,既汲取古代文人画的笔墨精神,又融入现代审美意识,逐渐形成“笔力沉雄、意境清远”的个人风格。

在书法创作上,潘允星诸体皆能,尤以行书和榜书见长,他的行书作品取法“二王”的飘逸与颜真卿的雄浑,结字舒展而不失法度,笔画之间既有行云流水的连贯性,又蕴含顿挫提按的节奏感,榜书则气势恢宏,如《精气神》《厚德载物》等作品,单字结构严谨,笔力千钧,常以中锋运笔为主,辅以侧锋的险峻,在平衡与变化中展现力量感,其用墨讲究浓淡枯湿的层次,墨色饱满处如乌玉温润,飞白枯笔处则显苍劲老辣,赋予文字以视觉张力与情感厚度,绘画方面,他主攻山水,兼及花鸟,作品多取材于江南烟雨、巴山蜀水等自然景致,注重“外师造化,中得心源”,早年临摹《富春山居图》《早春图》等经典,深谂“三远法”构图与披麻皴、解索皴等技法,后结合写生感悟,将传统笔墨与现代构图意识结合,形成“密可透风,疏能走马”的画面节奏,如《溪山清远图》系列,以青绿设骨为基础,水墨晕染为辅,近景树木用积墨法层层叠加,中景云雾以留白与淡墨渲染结合,远景山峦则用简笔勾勒,层次分明而气韵贯通,营造出可游可居的意境,花鸟画则多作梅兰竹菊,笔墨简练而神态生动,如《墨竹图》以浓淡不一的墨色表现竹叶的正反向背,竹竿挺拔有节,寄托了君子之风的艺术追求。

潘允星的艺术成就不仅体现在创作实践中,还表现在对传统艺术的传播与创新上,他常言:“书画者,心画也,需以古人为师,以生活为源。”多年来,他坚持深入名山大川写生,积累素材的同时感悟自然之趣;同时致力于书画教育,在高校担任客座教授,开设书画工作室,培养后辈人才,其教学理念强调“技进乎道”,主张先夯实笔墨基础,再追求个性表达,其作品多次入选全国书法展、中国画展,并被多家美术馆、博物馆收藏,部分画作还被作为国礼赠予海外友人,成为文化交流的载体,出版有《潘允星书法集》《溪山清远——潘允星山水画作品选》等专著,发表论文《传统笔墨在当代山水画中的转化路径》等,在业界引起广泛反响。

以下为潘允星艺术生涯重要节点年表:

| 时间 | 事件概要 |

|---|---|

| 1965年 | 出生于江苏苏州,自随父习字,临摹欧阳询《九成宫醴泉铭》。 |

| 1983年 | 考入南京艺术学院美术系,师从书画大家陈大羽、宋文治,系统研习书法与山水画。 |

| 1990年 | 作品《黄山松云图》入选“全国中国画作品展”,获优秀奖。 |

| 2005年 | 在中国美术馆举办首次个人书画展,《书法报》整版专题报道。 |

| 2012年 | 受邀为北京奥运会创作《中华魂》巨幅书法作品,被国家体育博物馆收藏。 |

| 2018年 | 出版《潘允星书画集》,收录近十年代表作80余件,人民美术出版社出版发行。 |

| 2023年 | 担任“全国中青年书画名家邀请展”评委,并开设线上书画课程,推动艺术普及。 |

潘允星的艺术之路,是传统与现代的对话,也是笔墨与心灵的交融,他始终坚守“以书入画,以画养书”的创作理念,在传承中创新,于笔墨间寄情,其作品既有文人画的雅致与哲思,又具当代艺术的视觉冲击力,为书画艺术的传承与发展注入了新的活力。

FAQs

-

问:潘允星的书画风格是如何形成的?有哪些主要的艺术 influences?

答: 潘允星的艺术风格形成离不开江南文化的浸润与系统化的专业训练,早年受吴门画派影响,注重笔墨的细腻与意境的含蓄;大学期间师从陈大羽(花鸟)、宋文治(山水),深入研习传统技法,奠定了“以书入画”的基础;中年以后,通过大量写生与对西方构图学的借鉴,逐渐将传统笔墨与现代审美结合,形成“沉雄中见清逸”的个人面貌,其艺术 influences 主要包括“二王”书法、元四家山水、吴门画派及近现代书画大师黄宾虹、陆俨少等。

-

问:潘允星的代表作品有哪些?它们分别体现了怎样的艺术特色?

答: 潘允星的代表作品涵盖书法与绘画两类,书法方面,《精气神》榜书以雄浑笔力展现汉字的结构美,墨色浓淡对比强烈,极具视觉冲击力;《兰亭集序》行书则融合“二王”的飘逸与个人洒脱的笔意,气韵连贯,绘画方面,《溪山清远图》系列是其山水画代表作,以青绿与水墨结合,通过疏密有致的构图与层次分明的墨色,营造出“可行、可望、可游、可居”的意境;《墨竹图》则以简练笔墨表现竹的坚韧与清雅,体现“书画同源”的艺术理念,这些作品既彰显了传统功力,又融入了时代审美,是其艺术理念的集中体现。