陈培立书法作为中国当代书法艺术领域的重要实践者,其作品以深厚的传统底蕴与鲜明的时代气息相融合,在楷、行、草诸体上均展现出独特的艺术魅力,他出生于书法世家,自幼浸染翰墨,早年遍临历代碑帖,从汉隶的雄浑朴拙到魏碑的方劲险峻,从唐楷的法度森严到宋行的意态洒脱,打下了坚实的传统根基,后师从启功、欧阳中石等书法大家,不仅精研技法,更注重对书法文化精神的体悟,逐渐形成“以古为师、以心为镜”的艺术主张,其书法作品既恪守传统法度,又融入个人性情,呈现出“端庄而不失灵动,雄健而不乏雅致”的风格特质。

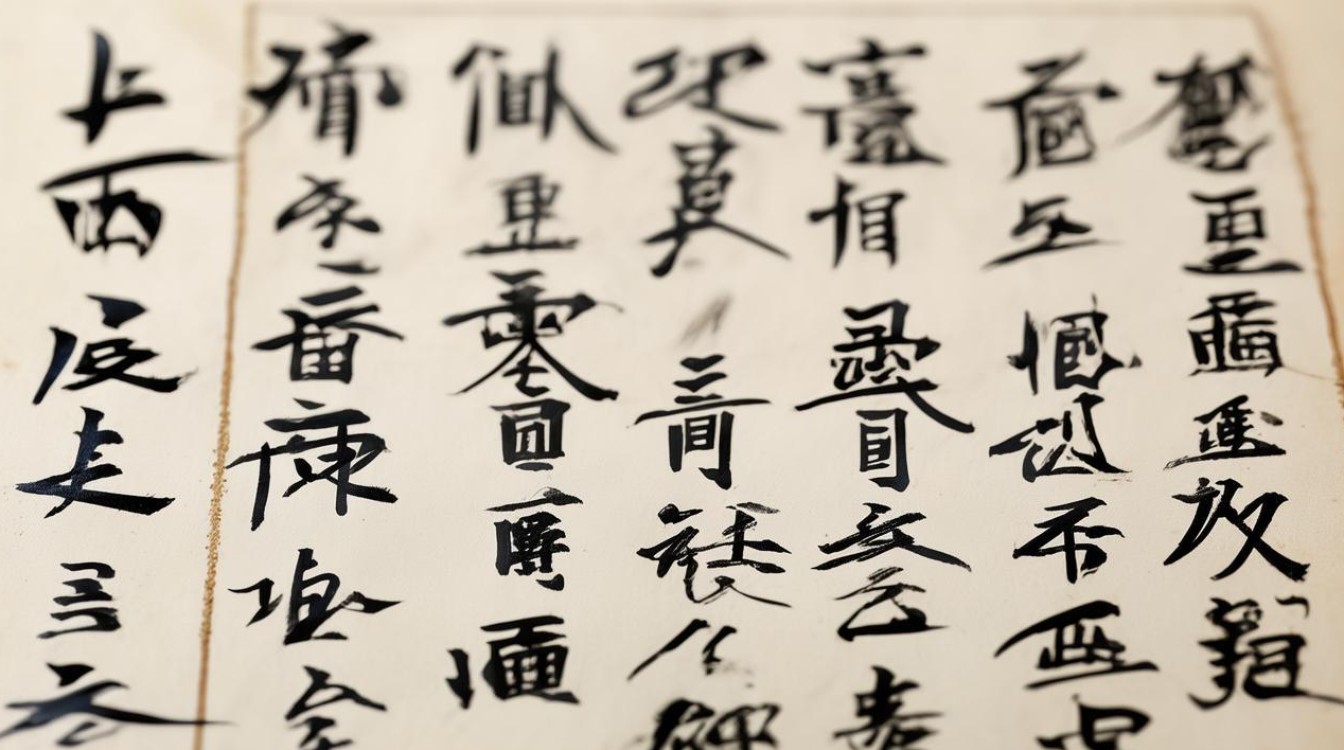

在楷书创作上,陈培立尤擅颜体与欧体,他深入研习《颜勤礼碑》《九成宫醴泉铭》等经典,取颜字的宽博浑厚与欧字的险劲精密于一体,用笔方圆兼备,藏锋露锋结合,笔画之间既有“屋漏痕”的沉郁顿挫,又不失“锥画沙”的遒劲婉转,结体上,他打破唐楷的过于规整,在保持重心平稳的同时,通过部首的揖让、笔画的伸缩,赋予字体以动态美感,如“永”字的点画顾盼生姿,“神”字的左右疏密有致,整体呈现出端庄中见灵动、严谨中含生机的艺术效果,其楷书作品《心经》册页,以小楷写就,结体宽博而不松散,用笔精到而不板滞,字里行间透露出宁静致远的禅意,被誉为“当代楷书典范”。

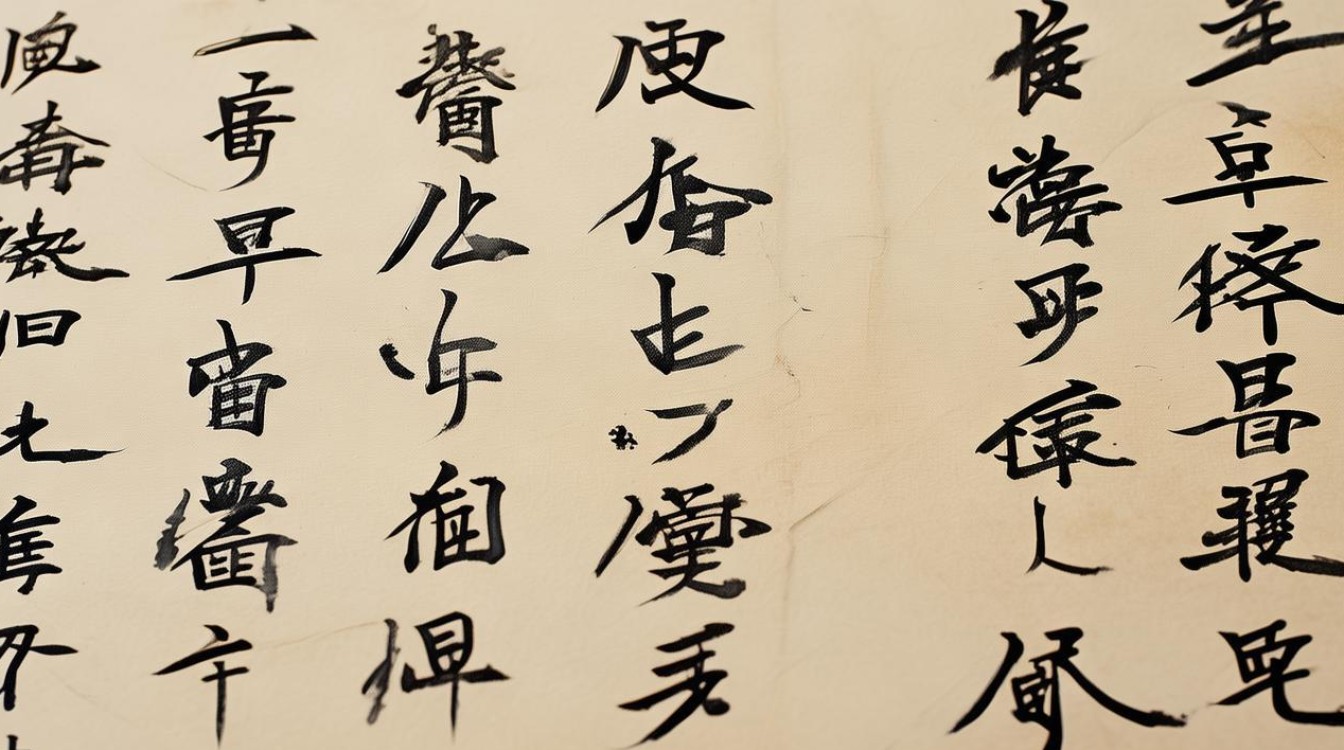

行书方面,陈培立以二王为宗,旁及米芾、王铎的笔意,他注重行气的贯通与节奏的变化,用笔提按分明,牵丝自然,既有“二王”的飘逸秀美,又具米芾的“刷字”劲健,章法上,他善于运用虚实对比、大小错落的手法,使整幅作品疏可走马、密不透风,如行书手卷《兰亭序》临作,他并未拘泥于原作的形似,而是融入个人对“书为心画”的理解,通过线条的粗细变化、墨色的浓淡交替,营造出或悠扬或顿挫的情感节奏,展现出“无意于佳乃佳”的自然境界,其行书作品常以自作诗文为内容,将文学性与书法性完美结合,使观者在欣赏笔墨之美的同时,感受到文字背后的文化底蕴与情感温度。

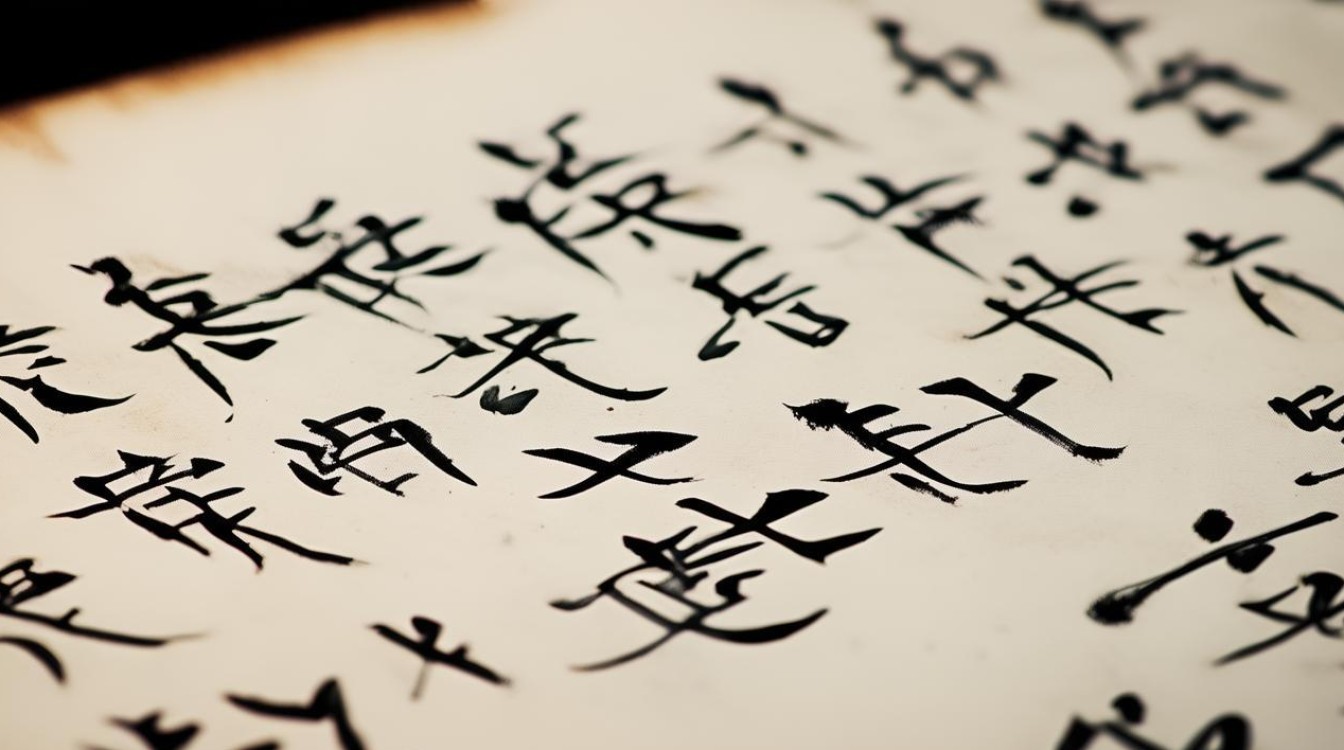

草书创作中,陈培立取法张旭、怀素的狂放,又不失孙过庭《书谱》的法度,他追求“连绵而不浮滑,飞动而不狂怪”的艺术效果,用笔圆转方折并用,线条如行云流水,既注重单字的造型美感,更强调整幅作品的气韵贯通,其草书《将进酒》长卷,以草书写就,笔画连绵不断,字字独立而气脉相通,墨色由浓至淡再由淡至浓,形成丰富的层次感,既有“奔蛇走虺”的动势,又有“壮士拔山”的力量感,将李白诗歌的豪放飘逸与书法艺术的抒情性融为一体,展现出“书情诗性相映生辉”的艺术境界。

陈培立的书法成就不仅体现在创作上,更在于他对书法教育的贡献,他长期从事书法教学工作,提出“技道并重、因材施教”的教学理念,强调技法训练与文化修养的结合,培养出一大批书法人才,其编著的《楷书技法解析》《行书创作指南》等教材,系统梳理了书法用笔、结体、章法的规律,既有理论深度,又有实践指导意义,成为众多书法爱好者的入门宝典,他还积极参与书法公益活动,走进校园、社区普及书法知识,推动书法艺术的传承与发展。

为更直观展现陈培立书法的艺术特色,以下将其不同书体的风格特征归纳如下:

| 书体 | 用笔特点 | 结体特点 | 章法特点 | 代表作品 |

|---|---|---|---|---|

| 楷书 | 方圆兼备,藏锋露锋结合,笔画沉郁顿挫 | 端庄平稳,部首揖让,动态平衡 | 疏朗有致,字距大于行距 | 《心经》册页、《赤壁赋》楷书轴 |

| 行书 | 提按分明,牵丝自然,劲健婉转 | 欹正相生,大小错落,行气贯通 | 虚实对比,疏密相间,节奏明快 | 《兰亭序》临作、《自作诗行书卷》 |

| 草书 | 圆转方折,连绵飞动,提按分明 | 简省变形,气势连贯,造型灵动 | 一气呵成,墨色浓淡,气韵贯通 | 《将进酒》长卷、《草书千字文》 |

陈培立书法的艺术价值,在于他不仅传承了传统书法的笔墨精神,更赋予其时代的新内涵,他的作品既有“晋人尚韵”的飘逸、“唐人尚法”的严谨,又有“宋人尚意”的洒脱、“明人尚态”的灵动,在当代书坛独树一帜,正如评论所言:“陈培立的书法,是传统根脉的延续,更是时代精神的写照——他以笔墨为桥梁,连接古今,让古老的书法艺术在新时代焕发出勃勃生机。”

相关问答FAQs

问:陈培立书法的“守正创新”具体体现在哪些方面?

答:陈培立的“守正”体现在对传统书法法度的恪守,他精研历代碑帖,从汉隶、魏碑到唐楷、宋行,深入理解用笔、结体、章法的内在规律,强调“笔笔有来历,字字有出处”,其“创新”则是在传统基础上融入个人情感与时代审美,如楷书在法度中注入灵动,行书在流畅中强化节奏,草书在狂放中注重雅致,同时结合自作诗文的内容,使书法作品兼具形式美与文学性,实现了“传统精神”与“时代气息”的有机统一。

问:初学者学习陈培立书法应从哪种书体入手?需要注意哪些问题?

答:初学者建议从楷书入手,因其结构严谨,用笔规范,有助于打下坚实的笔墨基础,可先临摹其楷书作品《心经》或《赤壁赋》楷书轴,重点掌握基本笔画的写法(如横、竖、撇、捺的起承转合)和结体的规律(如重心平稳、部首搭配),需要注意避免机械模仿,要理解“用笔千古不易”的道理,同时注重“字外功夫”的积累,如多读传统经典、提升文化修养,在掌握技法的基础上逐步融入个人理解,最终达到“形神兼备”的艺术效果。