周令钊先生是中国现当代艺术史上一位集绘画、设计、书法于一身的多栖艺术家,其书法艺术虽不如绘画与设计那般广为人知,却同样深植于深厚的传统土壤,并以其独特的个人面貌与时代印记,在中国书法史上留下了不可忽视的一笔,作为“新中国设计奠基人”之一,周令钊的书法并非职业书家的刻意经营,而是其艺术修养的自然流露,是画家之眼、设计之心与文人情怀的有机融合,展现出“无意于佳乃佳”的天然意趣。

周令钊的书法学习路径,体现了一位艺术家对传统的深度汲取与灵活转化,他早年师从著名画家、书法家陈云彰,打下了坚实的笔墨基础,后广泛临摹历代碑帖,从商周金文的古朴雄浑,到秦汉篆隶的端庄厚重,再到魏晋的潇洒风韵,乃至唐法的严谨、宋意的率真,均有涉猎,但他的学习并非机械模仿,而是以“取其意,忘其形”的方式,将不同时代的审美特质内化为自己的语言,尤其对颜真卿的雄浑大气、何绍基的奇崛生拙、于右任的简淡空灵多有会心,形成了以“拙”为基、以“厚”为骨、以“活”为韵的独特风格,其书法诸体皆能,尤擅行书、篆书,晚年作品更趋老辣苍劲,线条如万岁枯藤,却又充满弹性与生命力。

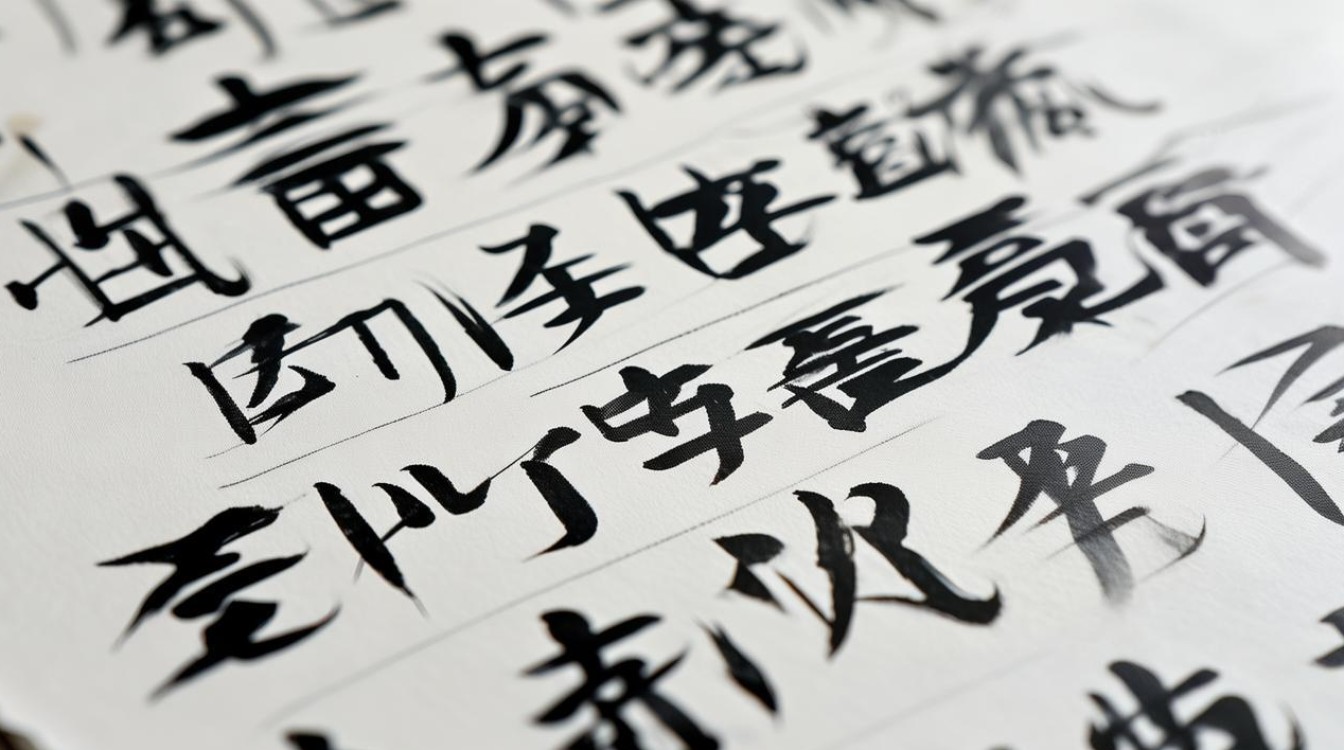

从风格特征来看,周令钊书法的“拙”并非笨拙,而是避开了甜媚与巧饰,追求一种大巧若拙的境界,其用笔方圆兼备,刚柔相济,起笔藏锋含蓄,行笔沉稳厚重,收笔或顿或留,毫无轻浮之态,线条质感丰富,既有屋漏痕般的自然凝涩,又有折钗股般的遒劲坚韧,在疾涩之间展现出极强的节奏感与韵律美,结字上,他打破常规,不求平正而取险势,字形或欹侧、或开合、或疏密对比,看似不经意,实则于法度之中见奇崛,体现出画家对空间形式的敏锐把握,章法布局更是疏可走马、密不透风,字与字、行与行之间顾盼生姿,气脉贯通,整体呈现出一种和谐而富有张力的视觉效果,这种“画意入书”的特点,使其书法超越了单纯的文字书写,成为一种具有视觉冲击力的艺术表达。

作为一位将艺术融入时代的艺术家,周令钊的书法始终与其设计实践、社会使命紧密相连,他参与设计的中华人民共和国国徽、人民币、少先队队旗等,其文字部分均亲自题写或参与审定,书法艺术与实用设计完美结合,既体现了国家意志的庄重,又融入了传统文化的温度,人民币上的行书“中国人民银行”字样,笔画圆润流畅,结构端庄大气,既保证了识别性,又赋予货币以文化美感,成为几代人的集体记忆,他为各地博物馆、院校、景区题写的匾额,如“中国国家博物馆”“中央美术学院”等,均以雄浑厚重、大气磅礴的风格,彰显了公共空间的庄重与文化底蕴,实现了书法艺术的社会价值。

周令钊的书法艺术,是传统笔墨精神与现代审美意识的结晶,他以画家的观察、设计家的思维、文人的情怀,为古老的书法注入了新的生命力,其作品不尚浮华,不求闻达,却以醇厚的笔墨、质朴的情感和鲜明的时代特色,诠释了一位艺术家对传统的坚守与对创新的探索,在当下书法界或过于追求技巧炫技、或沉迷于形式解构的背景下,周令钊书法中那份“退笔如山未足珍,读书万卷始通神”的文化底蕴与“无意于佳乃佳”的自然境界,更显弥足珍贵,为后来者提供了宝贵的启示。

| 风格维度 | 具体表现 | 代表体现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,刚柔相济,藏锋含蓄,线条凝涩遒劲 | 行书作品中“屋漏痕”“折钗股”笔法的自然运用 |

| 结字 | 欹侧取势,疏密对比,不求平正而见奇崛 | 篆书作品结构紧凑,行书字形开合有度 |

| 章法 | 疏密得当,气脉贯通,字行间顾盼生姿 | 匾额题字字距行距错落,整体庄重而不失灵动 |

| 意境 | 拙厚相生,质朴自然,兼具文人情怀与时代气息 | 人民币题字既端庄大气又富有文化温度 |

FAQs

周令钊的书法与他的绘画、设计艺术之间存在怎样的内在联系?

解答:周令钊的书法、绘画与设计艺术是“同源而异流”的关系,三者共同根植于他对传统文化的深刻理解与对形式美感的敏锐把握,绘画中的线条意识与构图理念直接融入书法,使其书法具有强烈的画面感与空间层次;设计实践则强调实用性与审美性的统一,使其书法在保证识别性的同时,更注重整体视觉效果与文化内涵的传达,他为设计作品题写的文字,常以设计的思维调整字形结构与疏密关系,使书法成为设计不可分割的一部分,三者相互滋养,形成了其独特的艺术风貌。

周令钊的书法在当代书法艺术中具有怎样的独特价值与启示?

解答:周令钊书法的独特价值在于其“跨界性”与“生活化”,他并非职业书家,却以画家的修养、设计家的思维打破了书法与其他艺术形式的壁垒,展现了书法艺术的多元可能性,其作品不刻意追求展厅效果,而是融入社会生活,从货币到匾额,让书法走进大众视野,体现了“艺术为人民服务”的宗旨,这对当代书法的启示在于:书法不应局限于书斋与展厅,而应更积极地融入时代生活,在传统与现代、艺术与实用的结合中寻找新的生长点,同时坚守文化底蕴,以质朴的情感与扎实的技艺打动人心。