汪寅仙作为紫砂艺术领域的标志性人物,其艺术成就不仅体现在紫砂壶的塑形与工艺上,更延伸至书法领域,形成了“以壶载书,以书润壶”的独特艺术风貌,她的书法并非独立于紫砂创作之外的孤立存在,而是与壶身造型、泥料肌理、刻填工艺深度交融,成为紫砂作品“形神兼备”的灵魂注脚,在长达数十年的艺术实践中,汪寅仙将书法的笔墨意趣融入紫砂艺术的语境,既延续了传统文人壶的文脉,又以女性艺术家的细腻视角,赋予壶上书法新的时代生命力。

汪寅仙书法的艺术特质:刚柔并济的笔墨哲学

汪寅仙的书法根植于传统,却又跳脱出单纯的“书斋笔墨”,呈现出与紫砂材质高度契合的审美特质,其书法风格以行书为主,兼取楷书的端庄与草书的灵动,用笔讲究“刚柔相济”:线条如“铁线描”般遒劲有力,转折处见筋骨;又如“绵里裹铁”般含蓄内敛,提按间显温润,这种笔力源于她对紫砂泥性的深刻理解——紫砂泥可塑性强,烧制后收缩率稳定,刻写时需兼顾刀与笔的配合,既要保持毛笔的“笔意”,又要体现刻刀的“刀味”,最终形成“刀笔相融”的独特质感。

在结字上,汪寅仙书法追求“平中寓奇”的动态平衡,字形多取横势,重心偏低,既符合紫砂壶“稳如磐石”的器型审美,又通过笔画的长短错落、疏密对比营造出视觉张力,她在“供春”系列壶上的题款,“供春”二字左紧右松,“春”字的撇捺舒展如壶把的弧线,与壶身造型形成“形意呼应”,章法布局则讲究“虚实相生”,题款位置多避让壶身主体,或于壶盖、壶把处留白,或沿壶嘴弧线顺势延伸,让文字成为器型的一部分,而非简单的“附加装饰”。

书法与紫砂的融合:从“题款”到“共生”的艺术升华

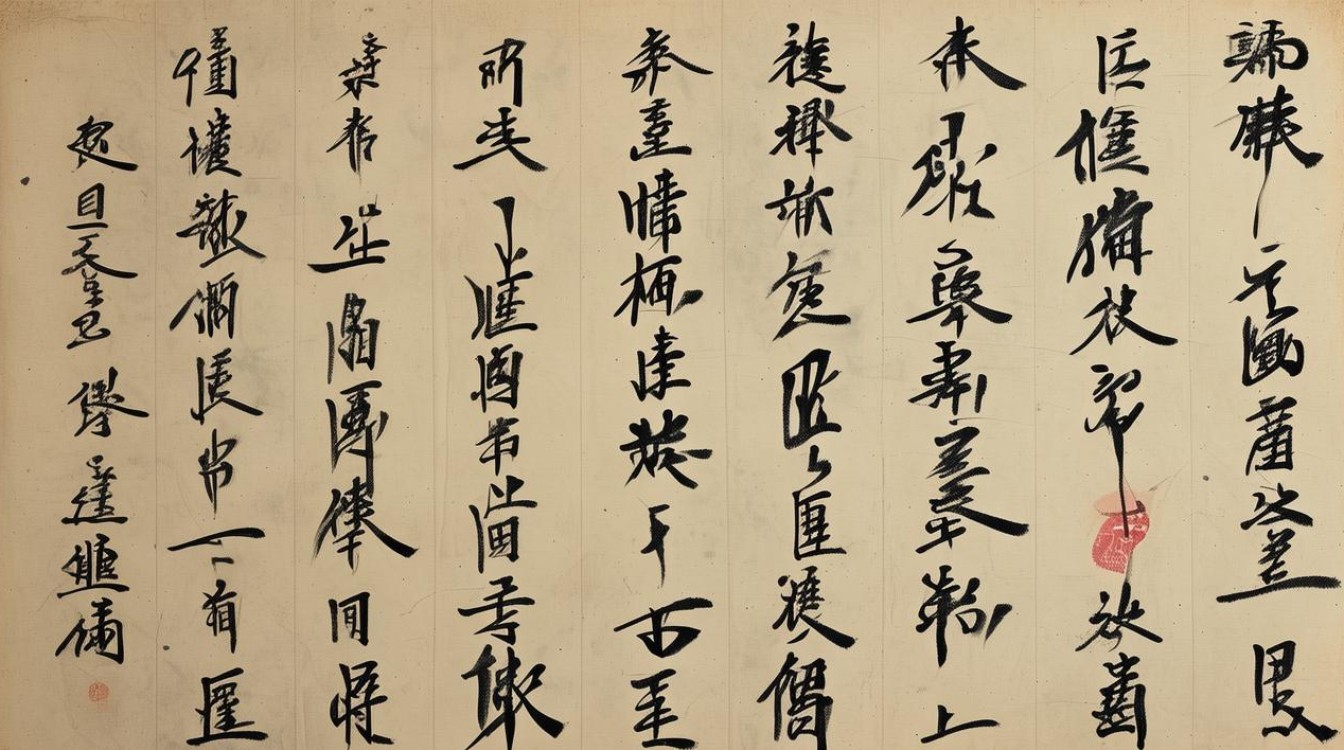

在汪寅仙的艺术体系中,书法与紫砂的关系经历了从“题款记名”到“艺术共生”的深化过程,早期紫砂艺人的题款多仅作标记,内容多为作者名号、纪年,字体规整却缺乏个性;而汪寅仙将书法提升至“与壶对话”的高度,题款内容、字体选择、刻写位置均与壶的器型、主题、意境深度绑定,形成“壶因书贵,书因壶传”的互文关系。 上,她的题款多为自作诗词或经典摘句,既呼应壶的主题,又传递情感寄托,在“石瓢壶”上,她常题“汲古得新,守正出奇”,既表达对传统石瓢壶形的尊重,又暗含创新理念;在“梅桩壶”上,则以“疏影横斜,暗香浮动”呼应梅桩的虬曲姿态,文字与壶身共同营造出“岁寒三友”的文人意境,这些文字不仅是装饰,更是壶的“精神注解”,让静态的紫砂器物有了“可读性”。

形式上,她根据壶型、泥料选择不同的书法呈现方式,紫砂泥分紫泥、朱泥、段泥等,颜色深浅不一,她便以“泥色定墨色”:朱泥壶用深墨题款,形成“红墨相映”的视觉冲击;段泥壶则用淡墨或朱砂题款,凸显泥料本身的“米黄色调”,刻写技法上,她擅长“双刀刻法”——先以毛笔在壶上书写,再以刻刀沿笔画两侧下刀,保留笔锋的“起承转合”,线条立体且富有金石味;而对于需要“轻描淡写”的意境,则用“单刀刻法”,刀痕浅淡,似有若无,与壶身的“粗陶感”形成细腻对比。

器型互动上,书法与壶身造型达到“天人合一”的境界,如在“提梁壶”上,题款常沿提梁弧线顺势而下,文字的流动感与提梁的曲线呼应;在“筋囊壶”上,则将文字刻于筋囊的“谷”处,利用凹凸肌理增强字体的立体感,这种“以书塑形,以形显书”的融合,让书法不再是“贴”在壶上的符号,而是从壶身“生长”出来的自然存在。

艺术价值与文化意义:紫砂书法的当代传承与创新

汪寅仙的书法实践,为当代紫砂艺术提供了“以文促艺,以艺载道”的范本,在传统紫砂领域,工艺常被视为核心,而文学性、书法性常被忽视;汪寅仙通过将书法深度融入紫砂创作,打破了“重技轻文”的局限,提升了紫砂作品的“文人品格”,她的书法不仅是对传统文人壶“诗书画印”一体化的继承,更以女性艺术家的细腻,赋予紫砂书法新的审美维度——既有男性的刚劲,又有女性的温婉,形成了“雄秀并济”的独特风格。

从文化传承角度看,她的书法实践延续了紫砂艺术“源于生活,高于生活”的特质,紫砂壶最初为茶器实用,后逐渐融入文人审美,成为“雅器”;汪寅仙将书法与紫砂结合,既保留了紫砂的“工匠精神”,又注入了“文人情怀”,让传统工艺在当代语境下焕发新生,她的作品不仅是艺术品,更是“活的文化载体”,让观众在欣赏壶型、泥色的同时,也能通过书法读懂创作者的文化理念与情感寄托。

汪寅仙书法风格要素解析(表格)

| 书法要素 | 具体表现 | 艺术效果 |

|---|---|---|

| 用笔 | 以行书为主,兼取楷书端庄与草书灵动;线条遒劲有力,转折处见筋骨,提按间显温润。 | 形成“刀笔相融”的质感,既有毛笔的“笔意”,又有刻刀的“刀味”,刚柔并济。 |

| 结字 | 多取横势,重心偏低;笔画长短错落、疏密对比,追求“平中寓奇”的动态平衡。 | 与紫砂壶“稳如磐石”的器型审美呼应,同时通过字形变化营造视觉张力。 |

| 章法 | 题款位置避让壶身主体,或沿壶嘴、提梁弧线顺势延伸;讲究“虚实相生”的留白。 | 文字成为器型的一部分,而非附加装饰,形成“壶因书贵,书因壶传”的互文关系。 |

| 材质结合 | 根据泥料颜色选择墨色(朱泥用深墨,段泥用淡墨);采用“双刀刻法”“单刀刻法”。 | 泥色与墨色相映成趣,刻写技法凸显泥料肌理,实现“材质与笔墨”的高度统一。 |

FAQs

问:汪寅仙的书法与其他紫砂艺人的书法相比,有何独特之处?

答:汪寅仙书法的独特性在于其“与紫砂的深度融合”,不同于部分紫砂艺人将书法仅作为“题款标记”,她的书法从内容、形式到刻写技法,均与壶的器型、泥料、主题深度绑定:在内容上,自作诗词与壶的意境呼应;在形式上,根据壶型设计章法布局,文字成为器型的“一部分”;在刻写上,结合泥性与刀法,形成“刀笔相融”的独特质感,她的书法兼具男性的刚劲与女性的温婉,打破了传统紫砂书法“阳刚有余、柔润不足”的局限,形成了“雄秀并济”的个人风格。

问:汪寅仙的书法对当代紫砂艺术的传承与创新有何意义?

答:汪寅仙的书法实践对当代紫砂艺术的意义体现在两方面:一是“传承”,她延续了传统文人壶“诗书画印”一体化的文脉,强调紫砂艺术的“文学性”与“文化内涵”,打破了“重技轻文”的行业局限;二是“创新”,她以女性艺术家的细腻视角,将书法与紫砂的材质、造型、工艺进行跨界融合,开创了“以书塑形,以形显书”的创作范式,为当代紫砂艺术提供了“传统工艺+当代审美”的发展路径,推动了紫砂艺术从“工匠技艺”向“文人艺术”的升华。