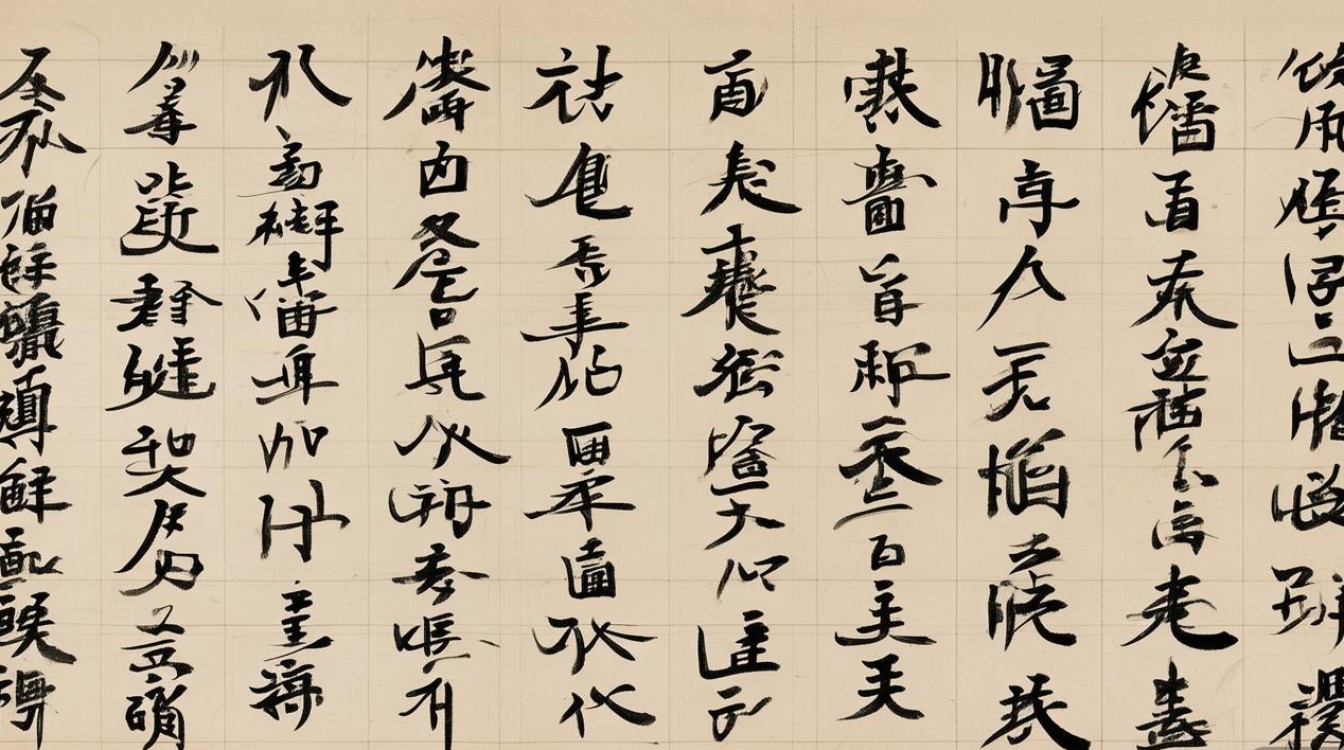

墨骨书法是中国传统书法艺术中一种强调“骨力为基、墨韵为魂”的独特书风,它以笔法的筋骨支撑为根本,以墨色的层次变化为血肉,追求“力透纸背”的骨感与“墨分五色”的韵律相统一,既延续了书法“屋漏痕”“折钗股”的用笔传统,又通过墨法的丰富性赋予作品以视觉张力与情感深度,其核心在于“以骨立形,以墨传神”,在书写过程中,笔锋的提按顿挫、线条的方圆转折构成作品的“骨”,而墨色的浓淡干湿、枯润浓淡则成为作品的“气”与“韵”,二者互为表里,共同塑造出刚柔并济、气象万千的艺术效果。

从历史渊源来看,墨骨书法的雏形可追溯至魏晋南北朝时期,当时书家已开始注重笔法的“骨力”,如钟繇的楷书“如云鹤游天,群鸿戏海”,线条内敛而筋骨毕现;至唐代,颜真卿将“骨法”推向极致,其《多宝塔碑》笔画浑厚如“铁画银钩”,墨色饱满中见沉着,形成了“雄强茂密”的骨体典范,宋代以后,随着文人书法的兴起,墨骨书法逐渐融入更多墨法趣味,如苏轼“丰腴跌宕”的行书,在骨力内蕴的基础上,通过墨色的浓淡变化营造出“天真烂漫”的意境;明代王铎则将涨墨与飞白结合,线条的“骨”与墨色的“韵”碰撞出强烈的视觉冲击,成为墨骨书法“尚意”表达的巅峰。

在技法层面,墨骨书法对“骨法”与“墨法”的要求极为严格。“骨法”讲究“力道”与“结构”:力道上需“锥画沙”“屋漏痕”,以中锋行笔为主,辅以侧锋取势,线条如“万岁枯藤”般遒劲;结构上则需“计白当黑”,通过字体的欹正、疏密、开合形成动态平衡,如欧阳询《九成宫》的“平正中险绝”,结构严谨而骨力洞达。“墨法”则追求“五色”和谐,浓墨需如“点漆”般沉厚,淡墨要如“雾中兰”般朦胧,枯墨如“干裂秋风”,润墨若“润含春雨”,墨色的变化需与书写的节奏、情感同步,使作品“墨中有笔,笔中有墨”,下表对比了不同书体在墨骨书法中的表现特点:

| 书体 | 骨法特征 | 墨韵表现 | 代表作品风格 |

|---|---|---|---|

| 楷书 | 笔画方整,筋骨内敛,结构森严 | 墨色浓润沉着,少有枯笔变化 | 颜真卿《多宝塔碑》:雄浑厚重,骨力洞达 |

| 行书 | 线条流动,骨力含蓄,结构错落 | 墨色浓淡交替,枯润相生 | 王羲之《兰亭序》:飘逸洒脱,墨韵生动 |

| 草书 | 笔势连绵,骨力外放,结构奇崛 | 墨色浓烈奔放,飞白与涨墨结合 | 怀素《自叙帖》:狂放不羁,墨舞龙蛇 |

墨骨书法的艺术价值,不仅在于其技法的精妙,更在于它通过“骨”与“墨”的融合,传递出书家的精神气韵,正如明代董其昌所言:“字之巧处在用笔,尤在用墨。”骨是书法的“风骨”,承载着书家的品格与力量;墨是书法的“神采”,流露着书家的情感与意趣,二者合一,方能达到“书为心画”的境界,在当代,墨骨书法不仅成为传统书法传承的重要载体,更与现代审美相结合,在书法创作、艺术教育、文创设计等领域焕发新生,成为连接传统与现代的文化桥梁。

相关问答FAQs

Q1:墨骨书法与普通书法的主要区别是什么?

A1:墨骨书法的核心区别在于对“骨法”与“墨法”的极致追求与深度融合,普通书法可能更侧重某一方面的表现,如有的重笔法结构,有的重墨色趣味,而墨骨书法强调“骨为架,墨为魂”,既要求线条具备“力透纸背”的筋骨,又要求墨色呈现“墨分五色”的韵律,二者缺一不可,墨骨书法更注重“骨”与“墨”的情感共鸣,通过技法的统一传递书家的精神气韵,而普通书法的表现形式可能更为多元,不一定严格遵循“骨墨合一”的原则。

Q2:初学者如何练习墨骨书法?

A2:初学者练习墨骨书法需分三步走:第一步先练“骨法”,从楷书入手,临摹颜真卿《多宝塔碑》或欧阳询《九成宫》,掌握中锋行笔、笔画力度与结构规律,打好“筋骨基础”;第二步学“墨法”,通过练习行书(如王羲之《兰亭序》)体验墨色的浓淡干湿变化,尝试控制笔中含墨量,感受“润含春雨”与“干裂秋风”的对比;第三步“骨墨融合”,选择草书或行草作品(如怀素《自叙帖》),在保持笔法骨力的基础上,有意识地运用墨色变化,逐步达到“以骨立形,以墨传神”的境界,练习过程中需注意“意在笔前”,先立意再运笔,避免为追求墨色变化而忽视笔法骨力。