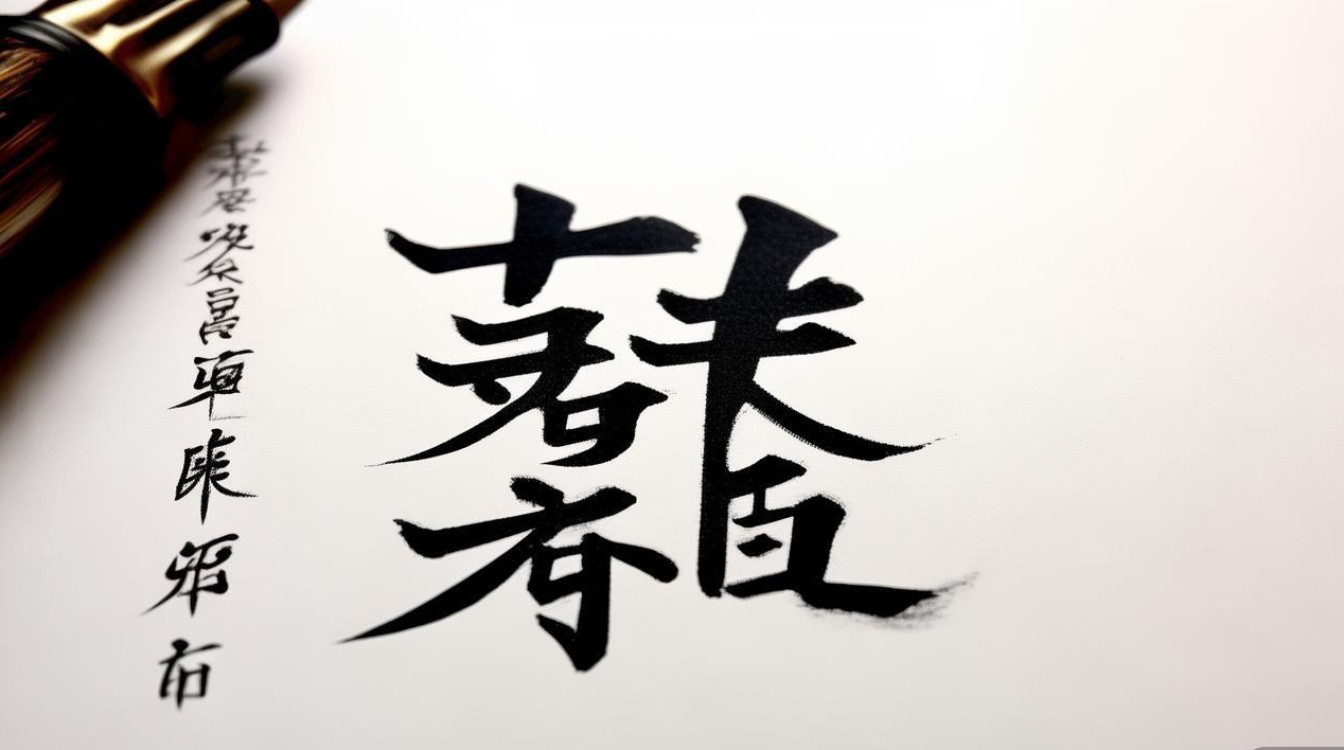

“誓”字书法,作为汉字艺术中承载精神承诺的独特载体,既凝聚着古人对誓言的敬畏,也展现着书法艺术的多元美感,从字形演变到书体表现,从笔法技巧到文化内涵,“誓”字的书写始终贯穿着“言为心声,字为心画”的艺术追求。

“誓”字的字形演变可追溯至甲骨文,最初像人手持器物(如牛耳、玉器)盟誓之形,上部为“言”,下部为“折”,合起来以“言”明志、以“折”示断,象征着誓言的不可逆转,金文时期,“折”部逐渐固定,小篆则进一步规范化,线条圆转中见力量,体现了秦代书同文的严谨,隶变后,“誓”字由圆转方,“言”旁的平直笔划与“折”部的波磔形成对比,开启了楷、行、草等书体的表现空间,历代书法家在书写“誓”字时,常通过笔画的轻重、徐疾、枯润,传递誓言的庄重与决心。

不同书体中,“誓”字的风格各异,篆书古朴典雅,线条如“折”骨般刚劲,适合表现誓言的永恒感;隶书方拙厚重,蚕头燕尾的笔法暗喻誓言的郑重,如《曹全碑》中“誓”字,横画舒展如承诺的广度,捺画顿挫似决心的坚定;楷书结构严谨,颜真卿风格的“誓”字,笔画饱满如磐石,间架匀称似天平,尽显“言必信,行必果”的正气;行书流畅自然,王羲之《兰亭序》虽无“誓”字,但其连带笔法可推演出“誓”字的行书风貌——点画呼应间,誓言的连贯性呼之欲出;草书奔放洒脱,怀素《自叙帖》的笔意中,“誓”字可简化为几笔飞白,却如惊雷乍现,传递出破釜沉舟的决绝。

书写“誓”字时,需注重结构布局与笔势呼应,从结构看,“言”部宜窄而挺,如“立木”支撑;“折”部宜舒而稳,似“磐石”承托,两者比例需协调,避免“头重脚轻”或“左右失衡”,笔法上,横画要“藏锋起笔、逆入平出”,如立誓时的沉吟;竖画需“中锋用笔、垂露收笔”,似誓言的落地生根;捺画则要“一波三折”,暗喻誓言的曲折与坚定,墨色变化亦不可忽视,浓墨显誓言之厚重,淡墨喻信念之绵长,枯笔则如历经沧桑仍不改其志。

“誓”字书法的文化内涵,更在于其精神象征,古代盟誓时,常以“朱书于简”或“刻石为誓”,书法的庄重性强化了誓言的神圣性,颜真卿《祭侄文稿》中“誓”字虽不多,但其“孤城落日”般的笔触,寄托着“誓复三陂,不存一躯”的家国大义;近代书法家于右任书“为万世开太平”之誓,笔力千钧,将个人理想与民族大义融为一体,这些作品证明,“誓”字不仅是文字书写,更是精神的物化,是书法家对誓言的具象表达。

相关问答FAQs

问:初学者练习“誓”字书法,从哪种书体入手更合适?

答:建议从楷书入手,楷书结构清晰,笔画规范,有助于初学者掌握“誓”字的基本间架结构和笔法要领,如颜真卿的《多宝塔碑》或柳公权的《玄秘塔碑》,其“誓”字笔画分明、结构严谨,利于打下扎实基础,熟练楷书后,再过渡到行书或隶书,可逐步提升书写的流畅性与表现力。

问:“誓”字在草书中如何简化,需要注意哪些笔顺?

答:草书中,“誓”字的简化主要在“言”旁和“折”部。“言”旁常简化为三点或短横连笔,如“亠”加两点;“折”部则将横、竖、撇等笔画连为曲线,整体形态如“折”字的草写,笔顺上需遵循“先言后折”的原则,保持“言”与“折”的呼应关系,避免因过度简化导致字形混乱,草书的“誓”字虽追求简捷,但仍需保留“折断”的力度感,体现誓言的决绝之意。