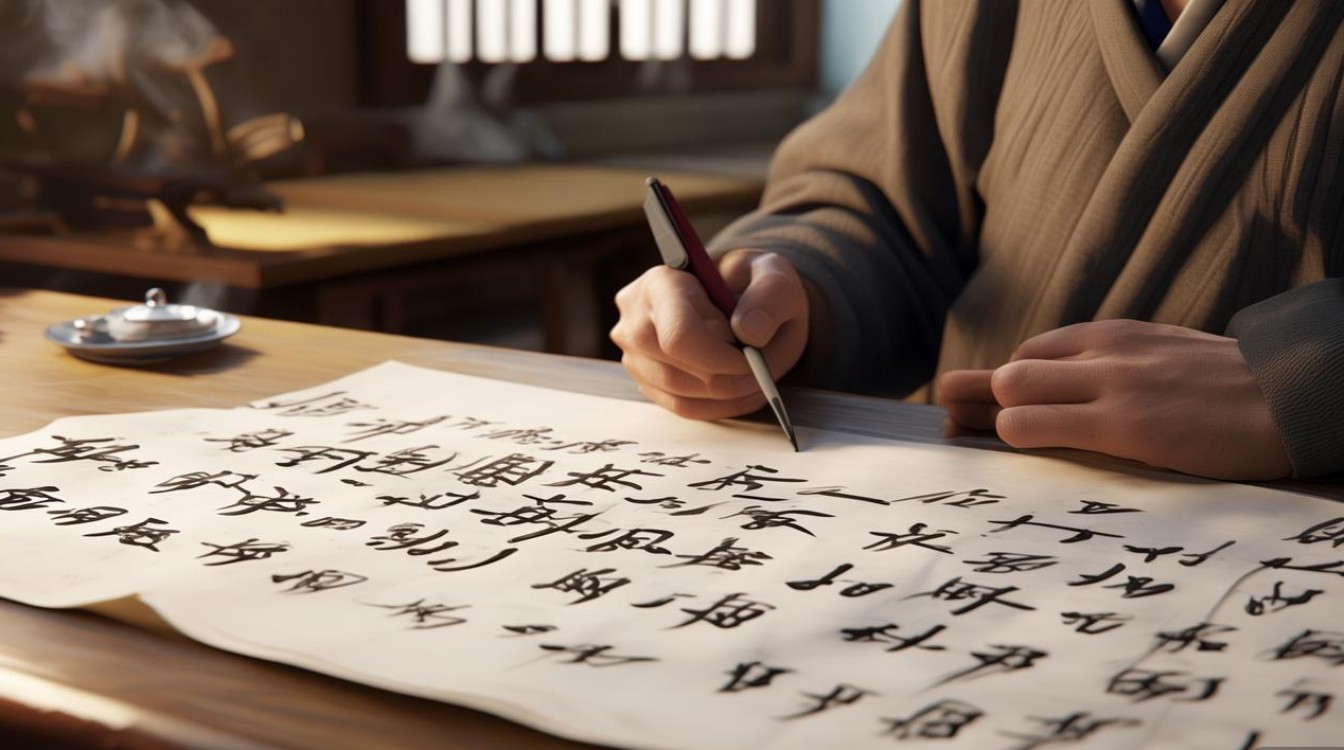

“吃茶去”一句禅宗公案,经由书法艺术的演绎,成为跨越千年的心灵密码,这并非简单的文字书写,而是将禅的“平常心”与书法的“笔墨意”相融,在提按顿挫间照见本心,在浓淡干湿中体悟大道。

禅与书法,本有天然的共通性,禅宗讲“不立文字,教外别传”,却又以文字为渡人之舟;书法重“书为心画”,以笔墨为心性之迹,赵州禅师一句“吃茶去”,看似平常,却蕴含“平常心是道”的深意——不必执着于玄妙禅理,只需像喝茶一样,专注于当下的滋味,这种“无心”的境界,恰是书法创作的至高追求:王羲之写《兰亭序》,“天朗气清,惠风和畅”,是心手两忘的自然流露;怀素书《自叙帖,“忽然绝叫三五声,满壁纵横千万字”,是情志奔放的当下呈现,书法的最高境界,从来不是技巧的堆砌,而是“无意于佳乃佳”的本真书写。

“吃茶去”书法的内核,正在于“平常心”的融入,创作时,需如泡茶般沉心静气:笔锋入纸,不急不躁,如同茶叶在水中缓缓舒展;墨色浓淡,随势而变,恰似茶汤由浓转淡的自然过渡;结字章法,疏密有致,一如茶席间的留白,予人以想象的空间,弘一法师晚年书法,朴拙简淡,一字之中,有“吃茶去”的宁静与超脱——横平竖直处,是日复一日的修行;枯笔飞白间,是放下执念的通透,这种书法,不尚奇巧,不慕险绝,却在平淡中见真味,正如一杯清茶,初品平淡,细品却有回甘。

不同书体与“吃茶去”禅意的结合,又呈现出多元面貌:

| 书体 | 禅意体现 | 典型风格 |

|---|---|---|

| 楷书 | 如茶之“静”,沉稳内敛 | 颜真卿《勤礼碑》的浑厚,如茶汤醇厚 |

| 行书 | 如茶之“活”,流畅自然 | 苏轼《黄州寒食帖》的跌宕,如茶香流转 |

| 草书 | 如茶之“放”,纵情恣意 | 张旭《古诗四帖》的狂放,如沸水激荡 |

| 隶书 | 如茶之“朴”,古拙天真 | 伊秉绶隶书的方正,如茶饼质朴 |

| 篆书 | 如茶之“圆”,圆融贯通 | 李阳冰篆书的婉转,如茶气周流 |

当代书家更将“吃茶去”融入创作语境:有人以茶入墨,用茶汁调墨书写,纸上便有茶香墨韵;有人在茶室挥毫,于茶烟袅袅中凝神静气,字里行间多了几分禅意,这种实践,让书法不再是案头的雅玩,而成为日常生活的修行——正如赵州禅师所言,“吃茶去”,吃的是茶,修的是心,写的是字,见的是性。

在浮躁的当下,“吃茶去”书法如同一剂清凉散:它提醒我们,写字如喝茶,不必急于求成,需慢慢品味;创作如生活,不必刻意追求,需保持平常心,当笔尖与纸面相触的刹那,若能放下对“好字”的执念,只专注于当下的每一笔,便已在“吃茶去”的意境中,照见内心的澄明。

FAQs

Q:“吃茶去”书法与普通书法的核心区别是什么?

A:核心区别在于“心境”的融入。“吃茶去”书法强调以禅意统领笔墨,创作时需保持“平常心”,不刻意追求技巧的完美,而是让心性自然流露,字迹中带有“无心”“无我”的禅意;普通书法更侧重技法与形式的美感,可能更注重结构、章法的精巧,而未必强调创作时的禅修心境。

Q:初学者如何通过“吃茶去”理念提升书法境界?

A:初学者可从“静心”与“观照”入手,先练习专注,如泡茶般沉下心,写字时只关注笔尖的起落,不急于求成,不纠结于字像与否;再学习“观照”,即在书写中觉察自己的心念,若出现“这字写得不好”的念头,便如喝茶时察觉杂念般,轻轻放下,回到当下的书写,久而久之,心手渐合,笔下便会有自然、平和的气息,这正是“吃茶去”书法的境界。