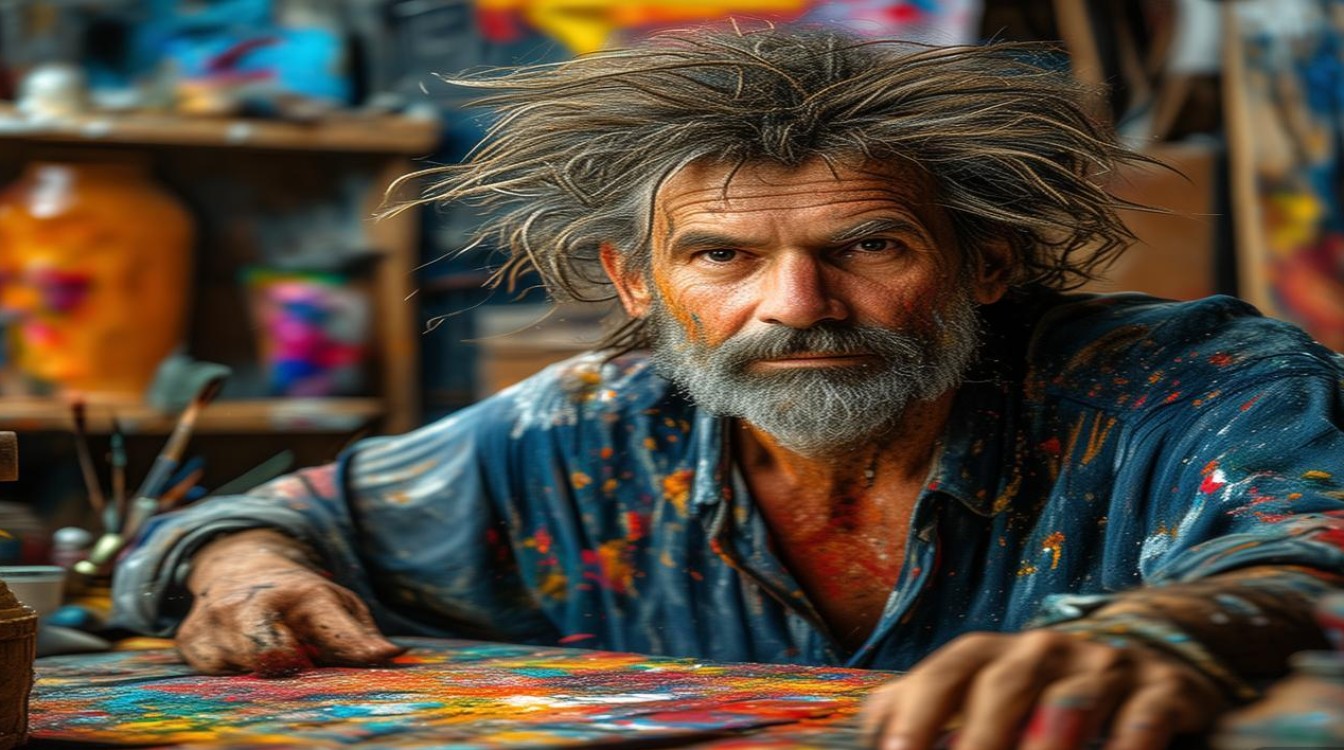

在艺术史上,总有一些画家如叛逆的浪子,以不羁的灵魂撞碎世俗的枷锁,用生命的热烈在画布上掀起惊涛骇浪,他们或许潦倒困顿,或许不被理解,却以极致的“浪”——对自由的狂热、对规则的蔑视、对情感的赤裸——成为艺术星空中最耀眼的流星,文森特·梵高无疑是“最浪的画家”最贴切的注脚:他的“浪”不是轻浮的放浪,而是将灵魂撕碎又重组,用浓烈的色彩与奔放的笔触,在苦难中燃烧出永恒的艺术之光。

性格里的“浪”:不羁灵魂与世俗的碰撞

梵高的“浪”,首先是一场与世界的漫长对抗,1853年,他生于荷兰一个牧师家庭,却从小拒绝循规蹈矩,做过画商、教师、传教士,每一条世俗道路都被他用“拧巴”的姿态走偏:当画商时,因对廉价艺术品的不屑被辞退;当传教士时,因把全部财产献给贫苦矿工而被教会解雇,他在给弟弟提奥的信中写道:“我总觉得,我不该过那种按部就班的生活。”这种对“正常”的抗拒,让他像一株被移栽到贫瘠土壤的植物,注定要长出扭曲却倔强的枝桠。

30岁才决定学画的梵高,带着成年人对生活的挫败感一头扎进艺术,他不学学院派的精准素描,而是直接对着镜子画自画像——那些扭曲的五官、燃烧的眼神,是他与自我最坦诚的对话,在巴黎,他遇见印象派,却很快发现“柔和的光线不够有力量”,于是奔向法国南部的阿尔勒,在那里,他租下“黄房子”,梦想建立“画家之家”,却因与高更的争执割下自己的耳朵,这一“浪”举,看似疯狂,实则是他对纯粹艺术关系的极致追求:当精神共鸣被现实击碎,他宁愿用自毁来证明情感的重量。

艺术上的“浪”:用色彩与笔触燃烧生命

梵高的“浪”,更在艺术语言上的惊天颠覆,他打破了印象派对“客观光影”的描摹,将绘画变成主观情感的宣泄,在他笔下,旋转的星空是宇宙的呼吸,扭曲的柏树是大地升腾的火焰,金黄的向日葵是生命最热烈的呐喊,他不满足于“画得像”,而是要“画得痛”——用厚重的颜料(如《星月夜》中浓稠的钴蓝与铬黄),用短促、狂乱的笔触(如《麦田群鸦》中交错的黑色线条),让画布成为情绪的战场。

他的色彩从不“驯服”:红色是燃烧的欲望,蓝色是孤独的深渊,黄色是绝望中的希望,在《夜间咖啡馆》里,他刻意用“红与绿的对比,表现人类可怕的激情”,那些扭曲的桌椅、刺眼的灯光,像一张张张开的嘴,吞噬着观者的理智,而《吃土豆的人》中,昏暗的灯光下,农民粗糙的手和凹陷的脸庞,是他用最朴拙的笔触对底层生命的致敬——没有美化,只有赤裸的真实,这种“反审美”的“浪”,恰恰撕开了资产阶级艺术的虚伪面纱。

生活里的“浪”:在潦倒中绽放的热烈

梵高的“浪”,还体现在对生活的极致热爱与赤诚,他一生贫困潦倒,靠弟弟提奥的接济度日,却从未放弃对美的追逐,在阿尔勒,他疯狂地写生:麦田、橄榄树、丝柏树,甚至医院的花园,都成为他捕捉生命瞬间的画布,他会为了画下正午的阳光,在烈日下暴晒几小时,直到中暑晕倒;也会为了买一管颜料,饿着肚子走十几公里路。

他的情感同样“浪”得彻底:对爱情,他曾爱上 pregnant 的西恩,不顾家人反对想与她结婚,最终因世俗压力分开;对友谊,他与高更如兄弟般亲密,争执后却陷入更深的孤独,但正是这种极致的投入,让他的作品充满了人性的温度,在给提奥的信中,他写道:“我越来越相信,创造美好的代价是努力、失望以及毅力——首先是努力,然后是毅力。”这种在苦难中依然选择热爱、在孤独中依然坚持创作的“浪”,让他的生命超越了困顿,成为艺术的史诗。

梵高“浪”的三个维度

| 维度 | 具体表现 | 代表作品 |

|---|---|---|

| 性格不羁 | 拒绝世俗规则,多次“自毁式”选择(辞退、传教、割耳) | 《自画像》(割耳后) |

| 艺术突破 | 抛弃客观光影,用主观色彩与笔触表达情感,开创后印象派风格 | 《星月夜》《向日葵》 |

| 生活态度 | 在贫困中坚持创作,对美与爱极致追求,用赤诚对抗孤独 | 《夜间咖啡馆》《麦田群鸦》 |

梵高的“浪”,是艺术史上最悲壮也最动人的诗篇,他用短暂37年的人生证明:“浪”不是放纵,而是对生命本质的坚守——不妥协、不伪装、不熄灭,他的画作在博物馆里被万人瞻仰,那些曾经被视为“疯癫”的笔触与色彩,成了人类共同的精神财富,或许,“最浪的画家”从不曾离去,他只是化作了一颗星,在夜空中继续旋转、燃烧,提醒着我们:真正的艺术,永远诞生于对自由的渴望与对真诚的坚守。

FAQs

Q1:为什么说梵高的“浪”不是贬义,而是对艺术的极致追求?

A1:梵高的“浪”并非生活放荡,而是对世俗规则的彻底反抗与对艺术本质的极致探索,他拒绝学院派的僵化,用主观情感重构绘画语言;在贫困潦倒中依然坚持创作,将生命体验融入每一笔色彩,这种“浪”是对“艺术为谁而画”的回答——不为取悦他人,只为灵魂的呐喊,正是这种“浪”,让他的作品超越了时代,成为永恒的精神符号。

Q2:除了梵高,还有哪些画家被称为“浪子”?他们的“浪”与梵高有何不同?

A2:西班牙画家戈雅、法国画家马奈等也常被称“浪子”,戈雅的“浪”体现在对战争与权力的批判(如《1808年5月3日》),用黑暗笔触揭露人性之恶;马奈的“浪”在于挑战学院派审美,将现代生活引入古典绘画(如《草地上的午餐》),与梵高“用生命燃烧艺术”不同,他们的“浪”更多体现在艺术观念的革新与社会批判的锋芒,但共同点是:都以“不羁”打破了时代的艺术边界。