名家书法真迹是中华优秀传统文化的重要载体,凝聚着历代书法家的艺术智慧与精神气韵,更是研究书法史、文化史、美学史的珍贵实物资料,所谓“真迹”,特指由书法家亲笔书写的原创作品,区别于后世摹本、临摹品或伪作,其历史真实性、艺术唯一性与文化传承性无可替代,从东晋王羲之的“书圣”风华到明清傅山的奇崛恣肆,名家书法真迹不仅是笔墨技法的巅峰呈现,更承载着时代审美、文人情怀与历史记忆,堪称“纸上的文明史诗”。

历史价值:从笔墨间触摸文明脉络

书法艺术自甲骨文、金文发端,历经秦篆、汉隶、魏碑、唐楷、宋行、明草的演变,每个时代的审美风尚与文化精神都浓缩在名家真迹之中,东晋王羲之的《兰亭序》(摹本存世,真迹失传)被誉为“天下第一行书”,其“飘若浮云,矫若惊龙”的笔法,打破了汉隶的板滞,开创了妍美流便的书风,成为魏晋风度的视觉注脚,唐代颜真卿的《祭侄文稿》,以沉郁顿挫的笔触、枯润交错的墨色,记录了“安史之乱”中家族罹难的悲愤,情感与技法的高度融合,使其成为“天下第二行书”,也成为唐代忠义精神的物化象征,宋代尚意书风兴起,苏轼《黄州寒食帖》将“我书意造本无法”的哲学思考融入笔墨,字里行间既有“空庭月落鸦啼树”的孤寂,也有“年年欲惜春,春去不容惜”的豁达,展现了文人书法“重意轻法”的审美转向,元代赵孟頫以“复古”为旗帜,其《洛神赋》楷书端庄秀丽,笔法精严,既追溯晋唐法度,又融入个人温润气质,折射出元代士人在异族统治下的文化坚守,这些真迹不仅是书法艺术的里程碑,更是解读历史语境的“密钥”,让我们得以透过笔墨触摸不同时代的脉搏。

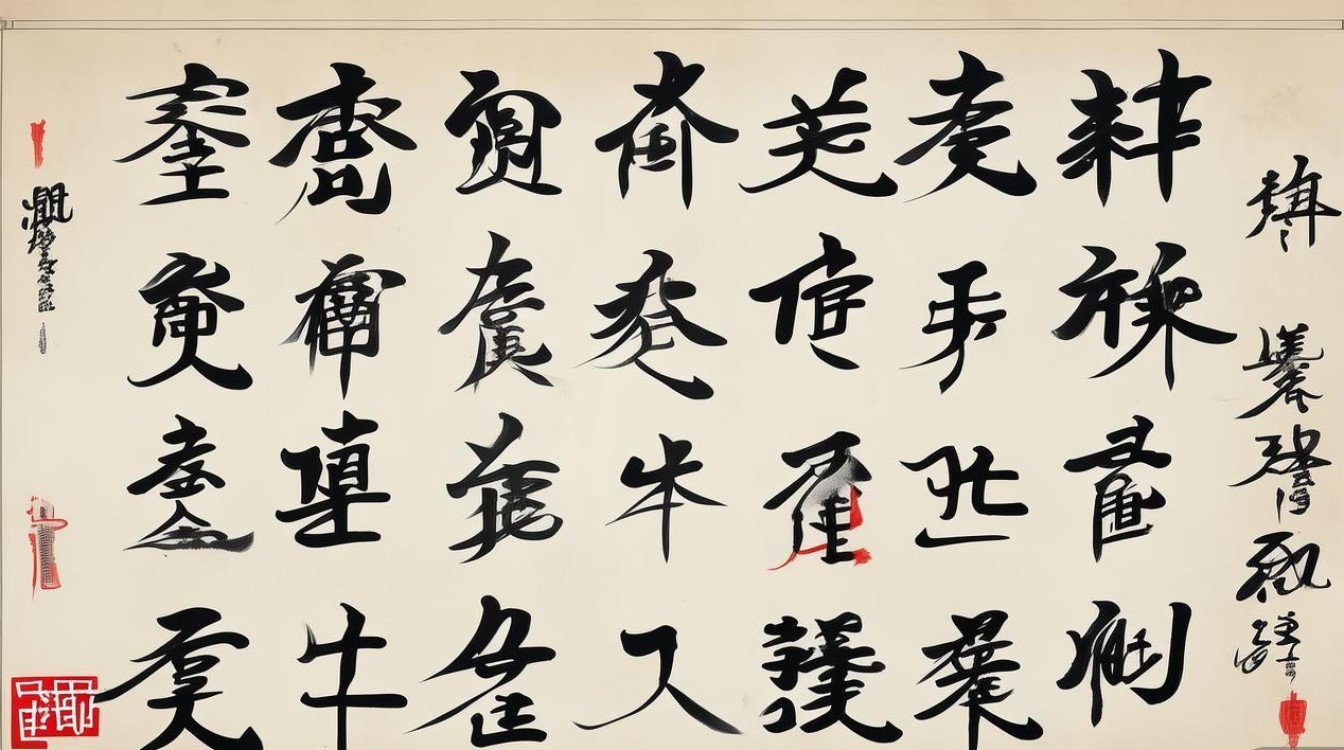

艺术特点:技法与气韵的完美统一

名家书法真迹的艺术魅力,在于“技法”与“气韵”的辩证统一,技法层面,笔法、墨法、章法三位一体:笔法上,王羲之的“使转”如“环转自如”,张旭的“狂草”如“锥画沙、屋漏痕”,提按转折间尽显筋骨;墨法上,董其昌的“淡墨书”以“润含春雨,干裂秋风”的层次感营造空灵意境,徐渭的“泼墨大写意”则以浓淡枯湿的强烈对比宣泄胸中块垒;章法上,怀素《自叙帖》的“一行书满纸,如飞鸟出林,惊蛇入草”的动态布局,与杨凝式《韭花帖》的“疏朗开阔,字距大于行距”的静谧之美,形成了鲜明的艺术对比,气韵层面,真迹是书法家“心画”的直接呈现,所谓“书如其人”,颜真卿的正直刚毅化为雄浑书风,赵孟頫的博学多识化为典雅笔墨,傅山的“宁拙毋巧,宁丑毋媚”则彰显了遗民文人的风骨,这种“气韵生动”并非刻意为之,而是书法家学识、修养、情感的自然流露,唯有真迹才能完整保留这种不可复制的“生命感”。

鉴定方法:传统经验与现代科技的碰撞

名家书法真迹的鉴定,是一项融合传统经验与现代科技的系统工程,传统“目鉴”依赖三大核心:一是“风格辨析”,通过对书法家笔法习惯(如起收笔、转折方式)、结字特征(如疏密、欹正)、章法规律的把握,判断作品是否符合其时代与个人风格;二是“材质考据”,不同朝代的纸张(如唐代的麻纸、宋代的澄心堂纸)、墨料(如油烟墨、松烟墨)、印泥(如元代八宝印泥)具有鲜明时代特征,通过纤维分析、成分检测可辅助判断年代;三是“流传有序”,历代著录(如《石渠宝笈》)、题跋、收藏印(如乾隆“三希堂”印)是作品传承链的重要证据,完整的流传记录能大幅提升真迹的可信度,现代科技则为鉴定提供了更精准的工具:如X射线荧光光谱(XRF)可分析墨痕与纸张的元素成分,判断是否为后世添加;红外成像技术能穿透墨层,显现隐藏的修改痕迹或早期款识;碳-14测年法虽对纸张有局限,但结合其他手段可辅助判断年代,科技手段需与传统经验结合,避免“唯技术论”,因书法艺术的“气韵”与“笔意”仍需依靠专家的眼力与感悟。

收藏意义:文化传承与历史担当

名家书法真迹的收藏,不仅是个人艺术品味的体现,更是对文化遗产的守护与传承,从皇家内府(如清宫“三希”)到私人藏家(如近代张珩、张伯驹),历代收藏者以“藏宝于国”的自觉,让无数珍品免于战乱与散佚,张伯驹先生倾尽家藏购得《平复帖》《游春图》等国宝,后悉数捐献国家,正是“为天下人保存文化”的典范,在当代,博物馆、美术馆成为真迹的主要收藏地,它们通过展览、研究、教育,让公众近距离感受书法艺术的魅力,如台北故宫“国宝精华展”中的《祭侄文稿》、故宫博物院“苏轼艺术展”中的《黄州寒食帖》,每一次展出都引发文化热潮,让千年墨韵焕发新生,真迹的稀缺性(据统计,王羲之真迹无一存世,唐代名家真迹不足十件)也使其成为不可再生的文化资源,保护真迹就是保护中华文明的“基因库”。

历代名家书法真迹代表作品及特点

| 朝代 | 书法家 | 代表作品 | 书体 | 艺术特点 |

|---|---|---|---|---|

| 东晋 | 王羲之 | 《兰亭序》(摹本) | 行书 | 飘逸洒脱,笔法精严,被誉为“天下第一行书” |

| 唐 | 颜真卿 | 《祭侄文稿》 | 行草 | 沉郁悲壮,情感真挚,笔势雄奇 |

| 宋 | 苏轼 | 《黄州寒食帖》 | 行书 | 天真烂漫,笔意纵横,体现“尚意”书风 |

| 元 | 赵孟頫 | 《洛神赋》 | 楷书 | 端庄秀丽,笔法圆润,融合晋唐法度 |

| 明 | 文徵明 | 《滕王阁序》 | 行楷 | 清雅俊逸,结构严谨,展现吴门书风 |

| 清 | 傅山 | 《草书轴》 | 草书 | 奇崛恣肆,强调“宁拙毋巧”,体现遗民气节 |

相关问答FAQs

Q1:如何初步辨别书法作品是否为真迹?

A:初步辨别可从“三看”入手:一看“笔法”,真迹的笔画提按转折自然流畅,有“提按顿挫”的节奏感,仿品往往笔法僵硬、缺乏变化;二看“墨色”,真迹墨色层次丰富,有浓淡干湿的变化,尤其是枯笔处常有“飞白”和自然的墨晕,仿品墨色平板,无层次感;三看“气韵”,真迹整体气息贯通,字与字、行与行之间呼应自然,有“书卷气”,仿品则常显得“匠气”十足,缺乏生命力,还可通过查看作品的纸张、印泥(如印文的风格、印泥的年代特征)与款识(题款的位置、字体习惯)等细节辅助判断,但需注意,高仿品可能模仿局部特征,需结合多方面综合考量。

Q2:为什么名家书法真迹大多存放在博物馆,私人收藏较少?

A:这主要源于真迹的稀缺性、珍贵性与文物保护的需要,历经千年战乱、自然灾害与人为损毁,名家书法真迹存世量极少(如唐代名家真迹全国不足百件),属于“不可再生文化资源”,国家通过《文物保护法》等法规对珍贵文物进行保护,限制出境和私人交易;博物馆具备专业的恒温恒湿、防光防虫保存环境,以及专业的修复、研究人员,能最大限度延长真迹寿命,并通过展览、数字化等方式实现文化共享;私人收藏虽存在,但多出于文化自觉的“捐赠”(如张伯驹),或因家族传承的“秘藏”,而顶级真迹早已通过国家征集、收购等方式进入博物馆体系,成为全民共享的文化财富。