李志航,当代书法艺术领域的重要践行者,以其融古铸新的笔墨语言与深厚的文化底蕴,在楷书、行草书创作中独树一帜,1965年出生于书香世家,自幼浸染翰墨,早年师承著名书法家沈鹏先生,后于中国书法学院深造,系统研习历代碑帖,尤得力于王铎的雄肆、于右任的朴茂,形成了“雄健中见灵秀,古拙里藏新意”的个人风格,其书法作品多次入选全国书法篆刻展、国际书法交流展,并被中国美术馆、国家博物馆等机构收藏,同时致力于书法教育,担任多所高校客座教授,培养了一批青年书法人才。

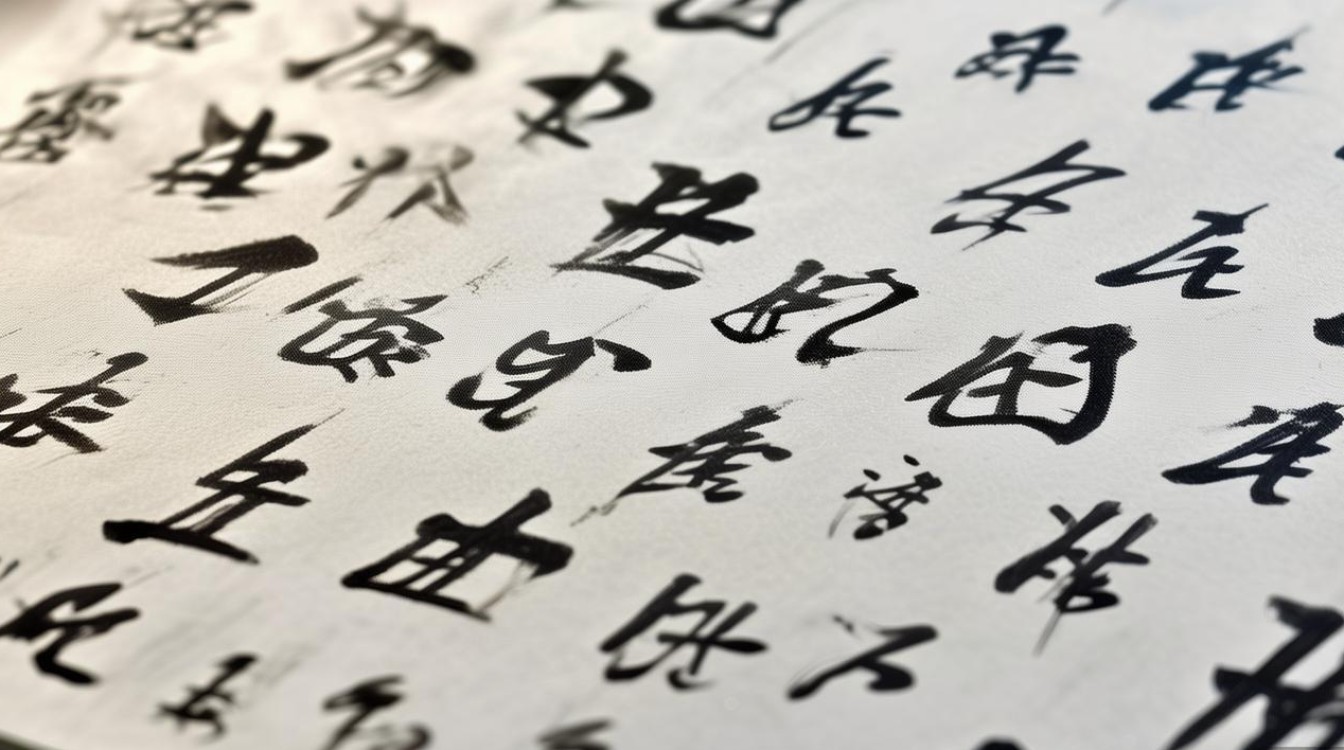

李志航书法的艺术特点,可从用笔、结体、章法、墨法四个维度展开分析,具体如下表所示:

| 艺术维度 | 特点描述 | 典型表现 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,提按分明,行笔如“屋漏痕”,转折处“折钗股” | 碑学笔法的金石气与帖学笔法的流畅感结合,楷书中“藏锋起笔、露锋收笔”交替,行草中“绞转与折笔”并用,线条富有弹性与力度 |

| 结体 | 重心下沉,左右欹侧,打破传统对称均衡,在险绝中求平衡 | 楷书结体宽博,取法颜真卿“雄浑大气”,但通过左低右高的欹侧处理增加动感;行草书结体大小错落,如“高山坠石,势不可挡”,形成视觉张力 |

| 章法 | 疏密有致,行气贯通,单字独立而气息相连 | 行草作品中“字字连属而笔意断”,通过字间距离、行轴线摆动营造节奏感,楷书册页则采用“竖成行、横成列”的传统格式,但字距行距疏密变化自然,如“疏可走马,密不透风” |

| 墨法 | 浓淡枯湿变化丰富,涨墨与飞白结合,增强画面层次感 | 行草中常用“浓墨起笔、枯笔收尾”,形成“润含春雨,干裂秋风”的对比;楷书则以浓墨为主,辅以淡墨过渡,避免板滞,如《心经》册页中墨色温润如玉,体现“禅意” |

在代表作品方面,李志航的《心经》小楷册页堪称典范,此作取法钟繇、王羲之的小楷笔意,结体宽博而不失灵动,用笔精到如“玉箸篆”,线条圆润含蓄,墨色温润均匀,字距行距疏朗有致,营造出宁静致远的禅意氛围,曾获“全国书法篆刻展”金奖,并被收录于《中国当代书法名家作品集》,其《赤壁赋》行草长卷则融合王铎的连绵笔势与于右任的简淡意趣,线条如“绵里裹铁”,既有跌宕起伏的节奏感,又含自然质朴的韵味,单字大小错落,行气贯通,整体气势恢宏而不失雅致,现藏于中国美术馆,其楷书巨幅《道德经》以单字径尺的尺幅展现恢弘气象,结体奇崛,用笔沉雄,通过笔画的粗细、轻重变化,将经典文本的哲学内涵转化为视觉艺术,被誉为“传统经典的现代诠释”。

李志航的艺术影响不仅体现在创作层面,更在于其对书法教育的推动,他提出“碑帖互证,古今通变”的教学理念,主张“临帖是基础,创作是灵魂”,强调书法家需在深入传统的基础上融入时代审美,其出版的《李志航书法集》《楷书技法解析》等著作,系统梳理了楷书与行草书的发展脉络,为书法学习者提供了清晰的路径,他积极参与公益书法活动,多次赴海外举办书法展,作品被作为国礼赠送,促进了中外文化交流,被誉为“当代书法传统与创新融合的典范”。

相关问答FAQs

问:李志航书法的师承对风格形成有哪些具体影响?

答:李志航的书法风格深受其师承关系影响,早年师承沈鹏先生,奠定了“以行草为基,融通楷行”的创作路径,沈鹏先生“重神韵、守法度”的理念贯穿其创作;研习王铎书法时,得其“连绵笔势与跌宕节奏”,使其行草作品具有强烈的动势与张力;取法于右任时,学其“朴茂自然的结体与简淡墨韵”,让作品在雄健中透出温润,三者结合,形成了其“雄健中见灵秀,古拙里藏新意”的独特风格,既有碑学的金石气,又有帖学的流畅感。

问:李志航的书法如何平衡传统与创新?

答:李志航通过“守正出新”平衡传统与创新,传统方面,他深入临摹《兰亭序》《祭侄文稿》《张迁碑》等经典,恪守书法的“笔法、字法、章法”核心法度,如楷书结体遵循“平正险绝”原则,用笔讲究“藏锋露锋”结合,创新方面,他打破传统楷书的对称均衡,通过欹侧、疏密变化增加现代感;在行草中融入现代审美,强化线条的虚实对比与节奏感,如《赤壁赋》中“字组”的连绵与断开,形成“密不透风,疏可走马”的视觉效果,这种“以传统为根,以创新为魂”的理念,使其作品既有文化底蕴,又具时代气息。