王之翰,清代中期著名书法家,字墨仙,号竹痴,山东济南人,生于乾隆二十年(1755年),卒于嘉庆十五年(1810年),他出身书香门第,自幼浸淫翰墨,初学欧阳询、颜真卿,后遍临晋唐法帖,尤得“二王”神韵,兼取赵孟頫、董其昌笔意,形成“清劲秀逸、含蓄蕴藉”的独特书风,王之翰的书法在清代中期“帖学”与“碑学”交融的背景下,以帖学为根基,融碑学之骨力,既不失传统法度,又具个人风貌,被誉为“鲁中书法大家”。

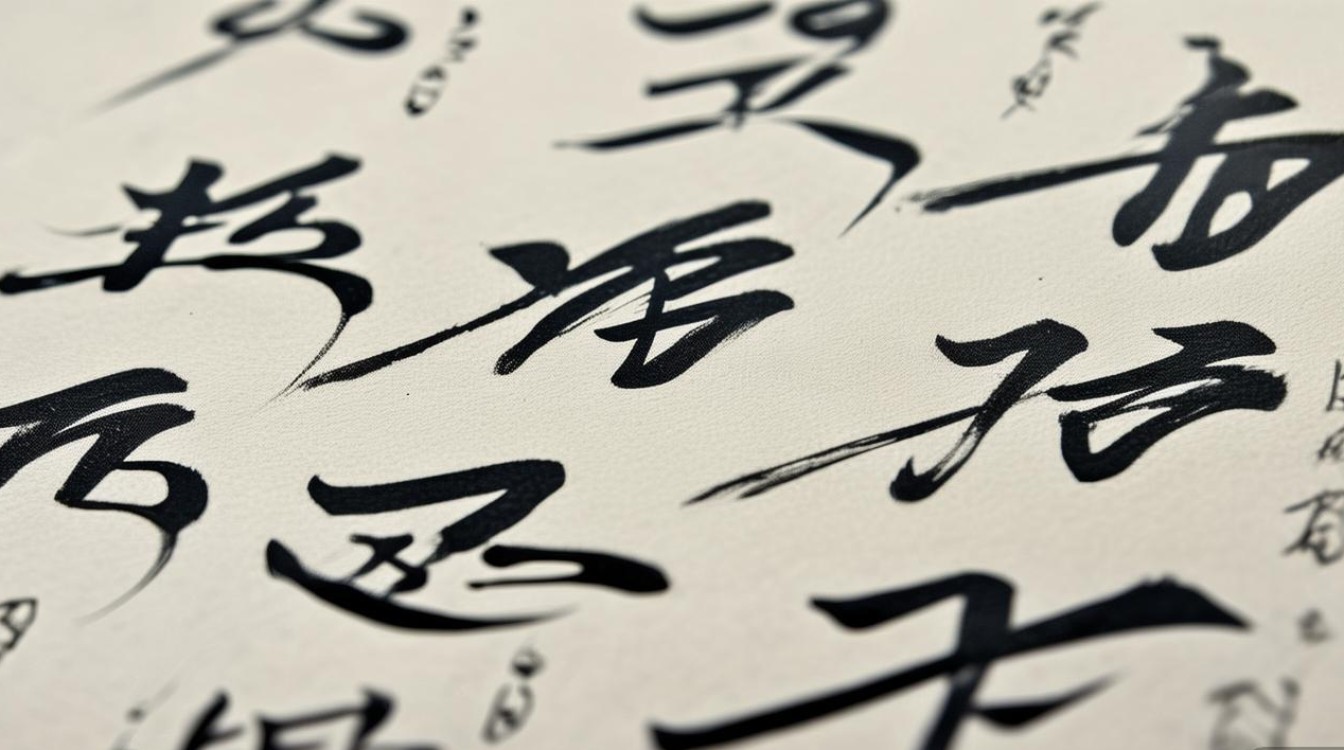

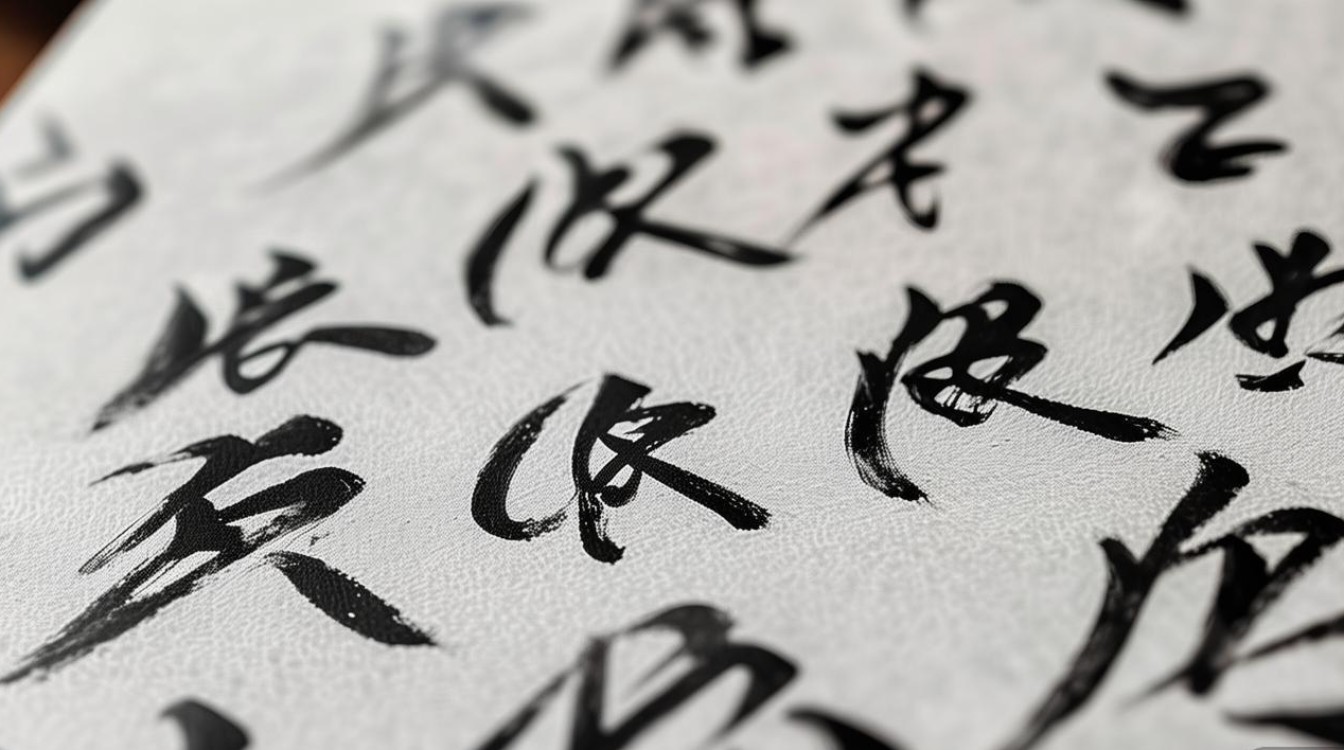

王之翰的书法风格以行书、楷书成就最高,其用笔方圆兼备,提按分明,既有碑学的刚劲,又有帖学的灵动,楷书结构严谨中见疏朗,笔画横轻竖重,内紧外松,如《楷书心经》中“心”字,竖钩如铁画银钩,撇捺舒展飘逸,兼具颜体的雄浑与欧体的险峻;行书则笔意连贯,气韵生动,字字独立而意脉相通,如《行书千字文》,行笔流畅自然,转折处含蓄蕴藉,牵丝引带间可见“二王”的萧散简远,其草书相对较少,但存世《草书李白诗卷》亦见功力,用笔奔放而不失法度,结体奇正相生,展现出对“狂素”笔意的深刻理解。

在章法布局上,王之翰书法讲究“计白当黑”,疏密有致,行距字距错落有致,营造出清雅和谐的视觉效果,其作品多书录经典诗文,内容与形式相得益彰,如《行书赤壁赋》中,文字内容与书法意境相互呼应,展现出深厚的文学素养与艺术修养,王之翰的书法理论亦颇有建树,他在《竹痴书论》中提出“书贵神韵,韵生于法,法立而韵自生”,强调法度与情感的统一,对后世书家影响深远。

王之翰的书法成就不仅体现在艺术风格上,更在于其对清代中期山东书法发展的推动作用,他授徒甚众,弟子中多人成为鲁中书法名家,如李砚田、张墨仙等,形成“王氏书派”,使山东书法在清代帖学式微的背景下仍保持活力,其作品流传至今的有《楷书千字文》《行书滕王阁序》《草书四条屏》等,多藏于山东省博物馆、济南市博物馆等机构,成为研究清代书法的重要实物资料。

以下为王之翰书法风格特点简表:

| 技法维度 | 具体特点 | 代表作品印证 |

|---|---|---|

| 用笔 | 方圆兼备,提按分明,刚柔相济 | 《楷书心经》“心”字竖钩劲健,撇捺柔美 |

| 结体 | 端庄严谨中见疏朗,内紧外松 | 《行书千字文》字字安稳,笔画穿插避让自然 |

| 章法 | 计白当黑,疏密有致,行气贯通 | 《行书赤壁赋》行距疏朗,字距错落,整体和谐 |

| 气韵 | 清劲秀逸,含蓄蕴藉,兼具神韵 | 《草书李白诗卷》笔势奔放而不狂怪,气韵生动 |

王之翰的书法艺术是清代中期帖学与碑学交融的缩影,他以扎实的传统功底和独特的艺术感悟,在继承中创新,为后世留下了宝贵的文化遗产,其作品不仅展现了书法的艺术魅力,更折射出清代文人“字如其人”的精神追求,至今仍为书法爱好者所推崇。

FAQs

问:王之翰书法与清代“馆阁体”有何区别?

答:清代“馆阁体”追求工整、规范、匀称,强调实用性与程式化,缺乏个性表达,多用于科举考试与官方文书,而王之翰书法虽也注重法度,但更强调“神韵”与“性情”,在规范中融入个人情感,用笔灵活多变,结体疏密有致,艺术性远高于“馆阁体”,体现了文人书法的审美追求。

问:学习王之翰书法应从哪些方面入手?

答:学习王之翰书法可分三步:临摹其楷书作品(如《楷书心经》),掌握其用笔提按与结构规律;研习其行书(如《行书千字文》),体会行笔的连贯与气韵的贯通;结合其书论《竹痴书论》,理解“法度与神韵统一”的创作理念,在临摹中融入个人感悟,避免机械模仿。